Тим Скоренко - Изобретено в СССР

- Название:Изобретено в СССР

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9131-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тим Скоренко - Изобретено в СССР краткое содержание

Изобретено в СССР - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Частота обращения уменьшается, перестаёт совпадать с частотой разгоняющего электрического поля, и частицы выпадают из ускоряемого пучка. Если у нас одна частица, то мы можем подгонять под изменение её частоты обращения частоту поля, снижая по ходу ускорения или изменяя величину магнитного поля. Но если частиц миллионы и миллиарды, то у них существует разброс энергий (иначе говоря, каждая ведёт себя немного по-своему) и подстроиться под все попросту невозможно. Это и есть естественное ограничение циклотрона – как уже говорилось, он позволяет разогнать частицы не более чем до 20–25 МэВ.

Итак, Владимир Векслер, исследуя описанную проблему, открыл физическое явление, названное им принципом автофазировки частиц. Представьте себе, что в процессе ускорения мы плавно увеличиваем период частоты ускоряющего поля. Некоторым частицам «повезёт»: период их обращения будет изменяться с точно такой же скоростью, и при прохождении через разгоняющий промежуток они станут получать на каждом обороте одинаковую порцию энергии для разгона. Такие частицы называются равновесными. Векслер же обнаружил, что остальные частицы с энергией, близкой к энергии равновесных частиц, тоже могут разгоняться, не «выпадая» из ускоряемого пучка, просто несколько иным путём!

Если частица имеет изначально чуть большую энергию, чем её равновесные «коллеги», то её период обращения возрастает быстрее и на очередном витке она запаздывает при подходе к ускоряющим электродам. Иначе говоря, она попадает туда в момент уменьшения поля, получает меньшую энергию и период её обращения уменьшается. Так, виток за витком, частица постепенно уменьшает период обращения вплоть до момента, когда он идеально совпадает с периодом обращения равновесной частицы, – иначе говоря, приближается к резонансу.

Но на этом уменьшение не останавливается, и частица продолжает приобретать энергию, меньшую, чем равновесная, постепенно уходя в другую крайность. Эффект начинает работать в обратную сторону: частица имеет меньшую энергию, чем равновесная, её период обращения уменьшается, и на очередном витке она проходит ускоряющий промежуток слишком рано, в момент увеличения поля. В целом же и отстающие, и опережающие частицы колеблются около равновесной фазы и постепенно собираются к ней – это и называется автофазировкой.

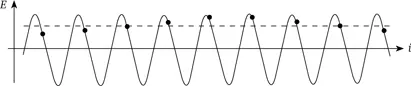

Визуально её можно представить вот так:

Пересечения штриховой линии с графиком колебания энергии частицы – это те самые точки, в которых частица получает ускорение. Хорошо видно, что частица колеблется вокруг нужной фазы. Энергию она приобретает неравномерно – то побольше, то поменьше.

Вы скажете: это же открытие, а книга-то об изобретениях! С одной стороны, вы будете правы. Но с другой – именно открытие принципа автофазировки привело к появлению нового поколения ускорителей частиц, то есть к изобретению в прямом смысле слова. И это изобретение первым тоже описал именно Владимир Векслер.

Микротрон и синхротрон

Принцип автофазировки лёг в основу нового класса приборов – резонансных ускорителей, описанных Векслером в 1944 году. Устойчивость нужных режимов для подобных ускорителей математически рассчитал коллега Векслера по ФИАН Евгений Фейнберг.

Первыми двумя представителями этого класса стали микротрон и синхротрон. В микротроне магнитное поле и частота электрического поля постоянны, а период обращения (и траектория) частиц меняется так, что на каждом следующем обороте они все равно проходят ускоряющий промежуток в нужной фазе поля. В синхротроне орбиты частиц не меняются, возрастает только магнитное поле, а электрическое имеет постоянную частоту. Принцип, который лёг в основу обеих схем, Векслер описал в знаменитом докладе «Новый метод ускорения релятивистских частиц» 25 апреля 1944 года. Этот доклад ссылается и на Лоуренса, и на Керста (изобретателя изохронного циклотрона), но вводит понятие автофазировки, открывая бесконечное поле для новых разработок в области ускорения частиц.

Но Векслеру не повезло, причём не повезло дважды. Во-первых, в Европе свирепствовала война. Да, в ней уже произошёл перелом, советские войска теснили фашистов, наконец-то забрезжил свет победы – но, объективно говоря, Европе и СССР было не до науки. Конечно, учёные продолжали вести исследования, публиковать статьи, делать открытия, но темпы этой работы были очень низкими, в том числе из-за нарушенных каналов связи между научными сообществами.

Кроме того, Векслеру не повезло с тем, что внешнеполитические отношения сильно охладились. Сделай он своё открытие в 1930-е годы – и его статья в считаные недели была бы переведена на английский и появилась в научных журналах США и Великобритании. Но начиная с середины сороковых количество «творческих командировок» сократилось в разы, научные статьи чаще всего оставались внутри советского исследовательского сообщества и переводились с большой задержкой. Поэтому работа Векслера осталась незамеченной миром, несмотря на то что в июле 1944 года он опубликовал статью под названием «О новом методе ускорения релятивистских частиц».

В результате в 1945 году, несколько позже Векслера, принцип автофазировки независимо сформулировал американский физик Эдвин Макмиллан, уже упоминавшийся в этой главе. Он же, базируясь на принципе автофазировки, спроектировал первый в истории синхротрон. Знаменитый Большой адронный коллайдер является по конструкции именно синхротроном, и энергии, до которых он может разогнать частицы, достигают 6,5 ТэВ. Впоследствии, к слову, справедливость была восстановлена: Макмиллан признал первенство Векслера в открытии, а в 1963 году оба учёных разделили премию «Атомы для мира» (Atoms for Peace Award) за вклад в технологии мирного использования атома (Векслер стал единственным русским обладателем этой награды).

Если конкретизировать, то резонансный ускоритель, который Векслер приводил в своей статье в качестве теоретического примера, всё-таки микротрон. Вот почему нередко можно услышать утверждение, что «Векслер изобрёл микротрон, а Макмиллан – синхротрон». Но это не совсем корректно. Я бы сказал, что оба исследователя примерно в одно время независимо изобрели и то и другое. Что интересно, новую схему ускорителя Векслер в своей работе описал в сугубо теоретических целях, чтобы на примере мысленного эксперимента продемонстрировать принцип автофазировки. Иначе говоря, Векслер если и думал в тот момент о физическом воплощении микротрона, сам не сделал сколь-нибудь заметных шагов к реализации идеи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Тим Скоренко - Учебник стихосложения [СИ]](/books/1066411/tim-skorenko-uchebnik-stihoslozheniya-si.webp)

![Тим Скоренко - Стекло [litres]](/books/1143937/tim-skorenko-steklo-litres.webp)