Николай Воронов - Знак вопроса, 2005 № 03

- Название:Знак вопроса, 2005 № 03

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Воронов - Знак вопроса, 2005 № 03 краткое содержание

Для массового читателя. * * *

empty-line

7 cite

© znak.traumlibrary.net 0

/i/53/663653/i_001.png

Знак вопроса, 2005 № 03 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

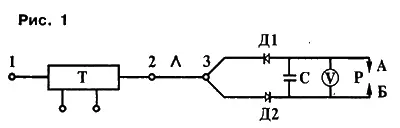

Для передачи электроэнергии по одному проводу В. Авраменко использовал высоковольтные трансформаторы, работающие на частотах от трех до десяти килогерц. Причем первый вывод вторичной обмотки трансформатора оставался свободным. Типовые схемы установок В. В. Авраменко приведены на рисунках.

В первой схеме проводник Л длиной 2,75 метра из вольфрама толщиной 0,015 мм соединяет второй вывод трансформатора с выводами двух встречно включенных диодов. К противоположным выводам диодов подключены конденсатор, электростатический вольтметр и разрядник. По достижении на вольтметре напряжения в 10–20 киловольт в разряднике проскакивает искра.

Частота возникновения искры увеличивается при увеличении напряжения на первичной обмотке трансформатора или его частоты.

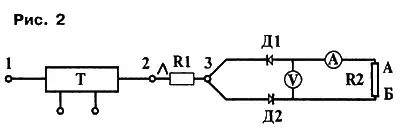

Во втором варианте схемы разрядник заменен на резистор R 2= 2 -100 Мом и в схему введен магнитоэлектрический микроамперметр. Исключен конденсатор и введен резистор R 1= 2–5 Мом.

По показаниям вольтметра и микроамперметра можно вычислять мощность, выделяемую на нагрузке. При этом оказалось, что на резисторе R 2выделяется значительно большая тепловая мощность.

Сам В. В. Авраменко не мог или не пожелал объяснить, за счет чего КПД получается более 100 %, однако некоторые из авторов (П. Д. Прусов. Явление Эфира, г. Николаев, 1998 г.), анализирующих результаты его экспериментов, пытаются объяснить их, даже за счет отбора энергии у мирового эфира.

При внесении в схему (рис. 1) небольших изменений демонстрировались и другие чудеса. Так, в некоторых экспериментах разрядник заменялся на электролампы, трансформатор — на более высокочастотный, запитываемый от генератора с частотой 8 кГц. Лампы ярко горели. Суммарная потребляемая лампами мощность составляла 1,3 кВт, но тонкий проводник оставался холодным. Хотя по общепризнанным физическим законам проводник был обязан сгореть или, по крайней мере, раскалиться и сжечь покрывающую его изоляционную пленку.

Венцом всех электротехнических чудес, продемонстрированных В. В. Авраменко, был обрыв тонкого проводника. Лампы при этом гасли. Однако В. В. Авраменко, не зачищая изоляцию на концах проводников, связывал их бантом. Через два изоляционных слоя лампы вновь загорались.

Если верить публикациям, причины таких чудес в 1989 г. не смогли объяснить и члены авторитетной Правительственной комиссии.

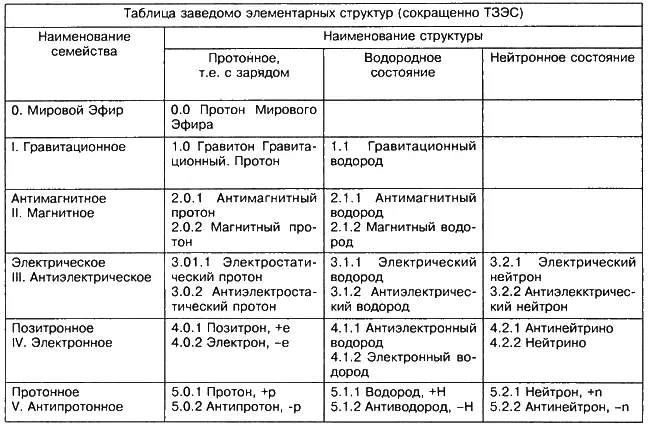

Однако это вполне посильная задача для ниже публикуемой таблицы. (Основы ее построения см. «Знак вопроса», № 4, 2003 г.; № 3, 2004 г.) Для упрощения понимания работы схем В. В. Авраменко, с позиций ТЗЭС, предварительно вспомним некоторые известные моменты из электротехники высоковольтных электрических полей с промышленной частотой 50 Гц.

Известно, что при передаче на большие расстояния электроэнергия для уменьшения токовых потерь преобразуется в высоковольтную с напряжением до 750 кВ. И, как показывает практика, с повышением напряжения роль электронов как переносчиков электроэнергии уменьшается. Свободных электронов просто начинает не хватать, и роль переносчиков электрической энергии выполняют частицы электростатического поля. Электроны тоже вносят свой вклад в передачу высоковольтной энергии, но главными переносчиками ее становятся структуры электрического поля.

Электрических зарядов в природе два, соответственно в ТЗЭС включены две частицы — электрический протон 3.0.1 и антиэлектрический протон 3.0.2, именно с помощью их и происходит в основном перенос высоковольтной энергии.

Свободные электроны в линиях с переменным напряжением выполняют вспомогательную роль. Длина их пробега в проводниках, как правило, не больше нескольких сантиметров, да и вообще их поток можно прервать. Например, включив в линию конденсатор соответствующей емкости. При этом передача электроэнергии будет сохранена. Частицы электрического поля перенесут энергию через диэлектрик конденсатора.

Вернемся к рассмотрению экспериментов В. В. Авраменко. С позиций ТЗЭС на выводе 2 обмотки трансформатора избыток структур 3.0.1, пропорциональный по величине напряжению, периодически заменяется на избыток структур 3.0.2.

Протоноподобные структуры 3.0.1 (или 3.0.2) со скоростью, в тысячи раз опережающей скорость электронного потока в проводнике, поступают на полупроводниковые диоды и элементы схемы, расположенные за ними. При этом и резистор R, (в схеме рис. 2), имеющий сопротивление 2–5 Мом, для структур 3.0.1 и структур 3.0.2 практически не является сопротивлением.

Механизм распространения структур 3.0.2 по проводнику или диэлектрику можно, с позиций ТЗЭС, представить упрощенно следующим образом:

Структуры 3.0.2 притягиваются протонами, набирают скорость, пролетают мимо них к другим, более активным протонам и так далее. Структуры 3.0.1 подобным образом ведут себя со свободными электронами и электронами, входящими в атомы, но магнитоактивными в определенные моменты.

В результате структуры 3.0.1 (3.0.2) способны перемещаться не только в проводниках, но и в диэлектриках.

В первом варианте схемы В. В. Авраменко путь перемещения структур 3.0.1 и 3.0. 2 замыкается на обкладках конденсатора, собственной емкостью электростатического вольтметра и паразитной емкостью разрядника. Данные емкости способны накапливать на одной обкладке зарядоактивные протоны 5.0.1. На другой обкладке конденсаторов собираются свободные электроны 4.0.2. На обкладке конденсатора их удерживает поток структур 3.0.1 от активных протонов с противоположной пластины конденсатора.

По мере накопления в диэлектриках конденсаторов структур 3.0.1, 3.0.2, обслуживающих активные протоны и электроны, в конденсаторах создается заряд, достаточный для переноса электронов с контакта А разрядника на контакт Б, возникает искра. В результате недостаток электронов на контакте Б компенсируется с контакта А. Однако уже при первой полуволне, состоящей из структур 3.0.1, электроны из зоны контакта Б частично отсасываются, что приводит к появлению положительного потенциала на нижней обкладке конденсатора и избытка структур 3.0.1 в зоне контакта 1, поступивших через диэлектрик конденсатора, а не через диод Д. Порция электронов, отобранная из зоны Б с помощью структур 3.0.1, поступивших от протонов с обкладки Б, засасывается через диод Д, в зону А и компенсирует избыток структур 3.0.1.

Замешкавшиеся по пути электроны и электроны, собравшиеся двигаться к трансформатору со скоростью несколько сантиметров в секунду, последующей полуволной из структур 3.0.2 заталкиваются в зону А. Данная полуволна из структур 3.0.2, казалось бы, через верхний диод должна высосать из зоны А положительный заряд, эквивалентный числу электронов 4.0.2, отобранных предыдущей полуволной из зоны Б. Однако роль положительных зарядов выполняют протоны 5.0.1, а они хоть и являются зарядоактивными, но жестко привязаны к структуре материала обкладки конденсатора. В результате во всех трех разновидностях схем В. В. Авраменко происходит периодический заряд зон А отрицательным зарядом, а зон Б положительным. При этом по проводнику Л текут только потоки из структур 3.0.1 чередующиеся с потоками из структур 3.0.2.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: