Александр Афанасьев - ЗНАК ВОПРОСА 1997 № 02

- Название:ЗНАК ВОПРОСА 1997 № 02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1997

- Город:МоскваЗнание

- ISBN:5-07-002777-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Афанасьев - ЗНАК ВОПРОСА 1997 № 02 краткое содержание

5 cite

© znak.traumlibrary.net 0

/i/59/663459/i_001.png

ЗНАК ВОПРОСА 1997 № 02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

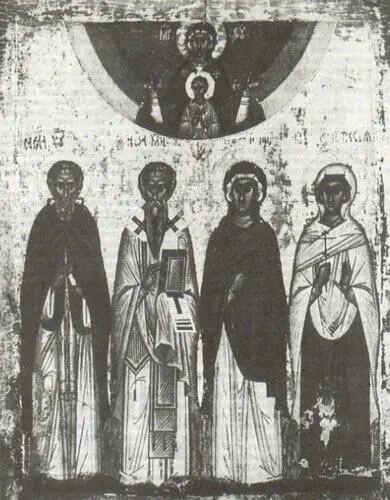

Иногда какая-либо модификация основного типа бороды давала свои собственные ответвления, свои собственные модификации. Например, если борода Сергия Радонежского была «Афанасьева» (Григория Богослова), но «подоле», то у Кирилла Белозерского «доле Сергиевы и шире».

Таким образом, несколько основных типов бород и изобилие их модификаций делали русского иконописца обладателем почти неисчислимого запаса знаков-указателей для многочисленного пантеона православных святых, что ясно указывает на недальновидность позиции Ф. И. Буслаева, назвавшего точное воспроизведение различных очертаний и оттенков бород в иконе «артистическим увлечением». В действительности не артистизм, но желание условно обозначить большое число чтимых церковью лиц заставило иконописцев уделять много внимания форме, цвету и фактуре бороды.

Что же касается самого выбора бороды, то он, как правило, осуществляется вполне произвольно. Большинство православных святых было канонизировано много времени спустя их кончины, мощи часто утрачивались или находились под спудом, а при жизни, в силу сакрального понимания иконы изображения с чтимых лиц не снимались. Поэтому в большинстве случаев иконописец произвольно пользовался имеющимся в его распоряжении набором эталонных бород. Набором, пополнявшимся в основном за счет образцов известных ему оригинальных экземпляров. Так, у одного стародубского протопопа была столь необычного калибра борода, что она по приказанию местного епископа была списана домовым живописцем. И, вероятней всего, вошла в его арсенал.

Рассуждая об опознавательной роли иконописной бороды, вместе с тем не следует упускать из виду, что борода составляла хоть и главную, но все-таки половину индекса церковного искусства. Другую его половину составлял иерархический знак, т. е. изображение одежды, соответствующее социальному и церковному положению запечатлеваемого лица. Опознавательная роль мундира в русской живописи всегда была достаточно велика, и факт большого его индексного значения сознавался на Руси даже много лет спустя после отхода живописи от иконописных задач и принципов. Так, в вышедшей в XVIII веке книжке «Понятие о совершенном живописце» говорится: «Надобно, чтобы каждый был одет по чиностоянию своему, поелику одни только наряды могут показать в живописи различие между людьми». Особенно остро индексное назначение иерархического знака сознавалось иконописью, где число личных примет благодаря ликовой типизации, и так было сведено к минимуму. И не случайно автор «Вопросов и ответов из русской иконописи XVII в.» специально указывал: «…святых угодников Его пишутся образи, яко кийждо их хождаше на земли: царие в царстей одежди, архирее во архирейстей, иереи во иерейстей одежди, воины в воинстей, монаси в монашестей». Вместе с тем для иконописцев важно было не просто сохранить земной чин изображаемого лица, но воссоздать его в последнем, предсмертном состоянии. Каково бы ни было социальное положение святого, в каком бы направлении ни проявлялись его дарования в миру, если он принимал сан или постригался в монахи, оставаясь в этом звании до конца жизни, то именно в этой, последней, одежде он и изображался. Уникальной в этом отношении представляется история перемены одежд в иконописном образе Александра Невского. Знаменитый полководец, князь, перед смертью подстригшийся в монахи, он издавна писался в иноческом облачении. Но наступил 1724 год, и в связи с переносом мощей Александра Невского в Александро-Невскую лавру вышел синодальный указ: «… отныне того святого в монашеской персоне никому отнюдь не писать… А писать того святого в одежде великокняжеской». Обратим внимание, что хотя одежда менялась в сторону большого соответствия жизни запечатлеваемого лица, но опять-таки не с точки зрения проявленного им полководческого таланта (иначе указаны были бы одежды воинские), а с точки зрения его социального статуса (одежда великокняжеская).

Иерархические знаки в иконописи делятся на две группы: церковную и социальную.

Церковные знаки:

1) Диакон — стихарь (риза диаконская) и орарь (плат, носимый на левом плече).

2) Иерей — подризник (исподь), эпитрахиль (патрахиль), фелонь (риза поповская).

3) Архиерей — подризник, кресчатая фелонь (полиставрий или риза святительская), омофор (двойная эпитрахиль). С XVIII века полиставрий заменен саккосом, бывшим до этого частью облачения патриарха и знаком отличия для немногих митрополитов.

4) Священноиноки (иеромонахи и игумены) — мантия (риза преподобническая) и эпитрахиль, одетая под мантию.

Светские знаки:

1) Царь или князь — шуба (риза княжеская), шапка с опушкой или венец («с городы или о трех лучах с каменьями»).

2) Воин — плащ (приволока), латы (пернатые, клетчатые и золотые), оружие.

3) Простолюдин — хитон и гиматий (риза мученическая) — для раннего периода церковной истории (так обычно изображали Христа и апостола), рубашка (срачица) и порты (ногавицы) — для более позднего.

Дав краткий список бород и иерархических знаков, попробуем представить себе, как составлялись из них полновесные индексы православных святых. При этом одна группа индексов будет составлена из сочетаний различных модификаций бороды («аки Власий») с единым иерархическим знаком. Другая же, наоборот, — из различных иерархических знаков с единой бородой.

1) Анфима, епископ Никомидийский: «… брада аки Власиева, на конец раздвоилась, риза святительская, крестечная».

2) Питирим, епископ Вологодский: «…брада аки Власия покороче и пошире… в ризах святительских».

3) Священномученик Иерофей Афинский: «…подобием сед, аки Власий, у брады на конец космочки, риза святительская».

1) Порфирий, воевода: «…подобием стар, брада аки Власия, риза воинская».

2) Анастасий Персиянин: «…брада аки Власия, ризы монашеские».

3) Савва, священноиерей на Ладоге: «…брада аки Власиева, ризы поповские».

Вместе с бородой важное место в иконе отводилось прическе. Значение ее хорошо иллюстрирует одно старинное церковное предание. В нем говорится, что в V веке усохла рука у художника, изобразившего Христа в образе Зевеса. Но что за примета, по которой была обнаружена эта подмена? Оказывается, Христос был изображен с коротко постриженной челкой. Таково значение прически в иконописи. И очевидно, что особенно велика оказалась ее роль при изображении молодых безбородых мужских лиц. Прическа, разделяясь по тем же формальным, цветовым и фактурным признакам (Георгий — воин с короткими курчавыми русыми волосами), полностью подменяла собой бороду там, где это было необходимо по возрастным соображениям.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: