Крис Клирфилд - ?Неуязвимость! Отчего системы дают сбой и как с этим бороться

- Название:?Неуязвимость! Отчего системы дают сбой и как с этим бороться

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-15911-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Крис Клирфилд - ?Неуязвимость! Отчего системы дают сбой и как с этим бороться краткое содержание

«Источником материала для книги стали сообщения о различных авариях и происшествиях, академические исследования и интервью с широким кругом людей – от президентов и генеральных директоров компаний до неискушенных покупателей. Появившиеся в результате идеи объясняют причины различных неудач и сбоев и дают практические подсказки, которыми может воспользоваться каждый. В эру катастроф эти подсказки будут весьма полезны при принятии решений на работе и в личной жизни, для успешного управления бизнесом и в преодолении важнейших глобальных вызовов, стоящих перед человечеством». (Крис Клирфилд, Андраш Тилчик)

?Неуязвимость! Отчего системы дают сбой и как с этим бороться - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наконец одна из сестер вспомнила мнемоническое правило, в котором первыми буквами обозначены возможные причины неудачи при искусственной вентиляции легких: DOPE. D (displacement) – обозначает неправильное положение или смещение интубационной трубки. Но она установлена правильно. O (obstruction) – это какое-то препятствие, блокирующее трубку. Но и этого не наблюдалось. P (pneumothorax) – указывает на коллапс легкого, что было исключено. Оставался один вариант: E (equipment). «Медицинское оборудование! – воскликнула медсестра. – У нас повреждено оборудование!»

И она была права. Маска с дыхательным мешком – или просто мешок, как его называют, – оказалась сломанной. Хоть внешних повреждений не было, она не подавала мальчику кислород. Однако к тому моменту, когда врачи обнаружили это и заменили мешок, ребенок находился без кислорода уже более 10 минут и, скорее всего, был мертв. К счастью, это была только модельная имитация подобной ситуации, которую госпиталь проводил в рамках программы дополнительной подготовки реаниматологов. Пациентом был не живой мальчик. Это был специальный медицинский манекен, подсоединенный к большому компьютеру, который имитировал естественные физиологические реакции больного.

Для всех групп реаниматологов сценарий занятия был одним и тем же: мальчик с астмой был доставлен в госпиталь и перестал дышать. И все группы ждал один и тот же сюрприз: кислородный респиратор оказывался сломан. Однако достаточно быстро эту проблему разрешили только несколько команд.

Эта имитация включала в себя весьма жесткую связанность и сложность. Время текло очень быстро, а поскольку пациент находился без сознания, то врачи могли полагаться только на то, что они видели, слышали и ощущали, чтобы определить, что в сложившейся ситуации пошло не так. Так как все команды столкнулись с одним и тем же неожиданным событием, модельная имитация позволила собрать ценные данные о том, как разные группы медиков справляются со сложной задачей при сильном психологическом напряжении.

Как же некоторым командам удалось обнаружить проблему с медицинским оборудованием и спасти жизнь «ребенку»? Чем их действия отличались от действий тех, кого постигла неудача? Чтобы ответить на эти вопросы, Марлис Кристиансон – в прошлом врач, а сейчас исследователь проблем управления в Университете Торонто – кропотливо проанализировала многочасовые видеозаписи действий команд реаниматологов.

Несколько групп нашли решение очень быстро – например, когда один из медиков сразу же обращал внимание, что мешок издает необычные звуки и по ощущениям функционирует неправильно. «Этим командам повезло – нашелся нужный участник в нужном месте и в нужное время, – сказала нам Кристиансон. – Самой быстрой была та команда, в которой медсестра сжала мешок респиратора пару раз и воскликнула: “Он не работает, он сломан!” Она просто отбросила его назад. Устройство прокрутилось в воздухе, как футбольный мяч, и упало за ее спиной. А медсестра схватила новый мешок».

Однако большинство команд не приходили к какому-то решению сразу. Они пропускали важные подсказки и двигались по неверному пути – как мы часто и делаем в кризисной ситуации. И в конечном счете только около половины команд оказались в состоянии исправить дело после неудачного начала. А остальные группы медиков так и не обнаружили, что мешок был сломан.

Так в чем же отличие команд друг от друга? Вот что говорит Кристиансон:

Похоже, исход дела зависел от того, могли ли медики найти баланс между заботой о пациенте и разрешением сложившейся ситуации. Конечно, реаниматологи должны непрерывно выполнять обязательные процедуры – например, искусственную вентиляцию легких и введение пациенту необходимых лекарств, – поэтому постоянные остановки на обдумывание ситуации не будут лучшим вариантом. Однако концентрация только на процедурах без пауз на обдумывание того, что же на самом деле происходит, – тоже неподходящая тактика. А отдельные команды буквально зацикливались либо на одном, либо на другом.

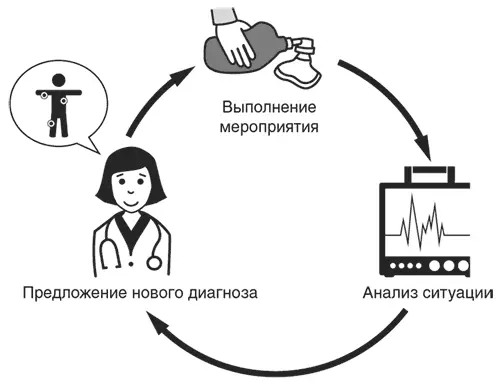

В отличие от них лучшие бригады смогли найти баланс между двумя сторонами процесса {385}. «Они не только координировали друг с другом текущие реанимационные мероприятия, но также могли сказать: “Послушайте, может, нам остановиться на несколько секунд и подумать, что у нас вообще происходит? Давайте проверим, что мы уже сделали?” – рассказывала нам Кристиансон. – В действиях бригад, справившихся с задачей, самым большим отличием был такой цикл: движение от реанимационного мероприятия к анализу происходящего, затем к диагнозу и снова к мероприятию».

Цикл, описываемый Кристиансон, обычно начинается с реанимационного мероприятия, например интубации. Следующим шагом должен быть анализ: вы проверяете, дало ли мероприятие ожидаемый эффект. Если нет, то вы переходите к новому шагу – и выдвигаете новый возможный диагноз. Потом снова возвращаетесь к мероприятиям, ведь вы должны действовать – например, заменить лекарства или мешок респиратора, чтобы проверить свою новую идею.

«В работе эффективных команд этот цикл присутствует. Иногда он повторяется несколько раз по мере того, как бригада реаниматологов проверяет разные диагнозы, – продолжает Кристиансон. – Цикл этот очень непродолжительный, все шаги выполняются быстро, поэтому за короткое время можно рассмотреть несколько диагнозов».

Работа такими циклами оказывалась особенно эффективной, когда сотрудники бригад проговаривали вслух то, о чем думали и что предпринимали на каждом этапе. Кристиансон отмечает: «В некоторых лучших командах реаниматологов люди просто громко говорили примерно следующее: “Если у этого пациента вот такая проблема, то мы можем ожидать изменений, скажем, в артериальном давлении или в содержании кислорода в крови”». Такое проговаривание позволяло всем членам бригады понять, что думают о данной ситуации другие, и помогало команде быстро переходить к очередному шагу в своих действиях.

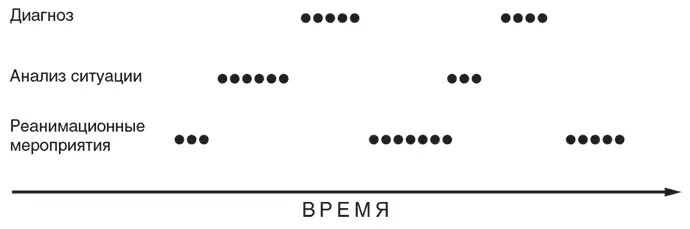

В тех бригадах, которые разрешили загадку, типичная последовательность переговоров выглядела как на приведенном ниже рисунке. На нем точками представлены высказывания реаниматологов по поводу реанимационных мероприятий, анализа ситуации и диагноза.

В этих бригадах сначала обсуждали медицинские мероприятия, потом результаты анализа ситуации, а затем выдвигали новый диагноз. После этого вновь возвращались к реанимационным процедурам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: