Виктор Дорофеев - Архитектура г. Оренбурга XVIII—XX веков

- Название:Архитектура г. Оренбурга XVIII—XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Южный Урал»

- Год:2007

- Город:Оренбург

- ISBN:978-5-94162-063-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Дорофеев - Архитектура г. Оренбурга XVIII—XX веков краткое содержание

Архитектура г. Оренбурга XVIII—XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

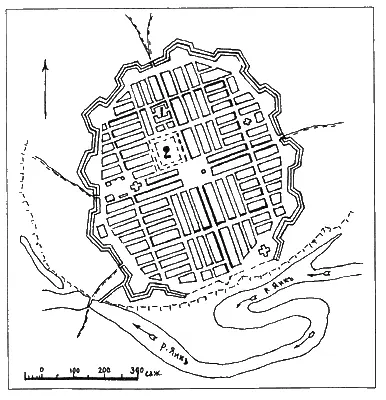

Теперь можно перейти к планировочной структуре Оренбурга на настоящем месте. Первоначально проект также основывался на окружности, но не совсем правильной геометрически, что связано, вероятно, с рельефом. В ходе строительства окружность превратилась в овал, где основой было повышение обороноспособности, тоже связанной с рельефом. Детально об этом сказано в упоминавшейся брошюре [4] Дорофеев В. В. Там же. - С. 21—24.

. Планировочная же структура не изменилась, только улицы меридианального направления немного приблизились к главной планировочной оси, а кварталы широтного направления немного укоротились.

Рис. 3.

В целом планировочная структура достигла здесь своего совершенства, что ясно выявляется на чертеже (рис. 3), где цифрой 1 показан Гостиный двор на первом месте, и цифрой 2 — на втором, контуры его нанесены здесь прерывистыми линиями, показаны и крепостные ворота.

Планировка обрела стройность, сбалансированность, хотя ось её не совпадает с осью овала, и внешние кварталы, особенно в южной половине крепости, несимметричны. Прием перекрытия улиц кварталами значительно расширился по сравнению с планом для Красногора, здесь они перекрываются по две и по три. Из 25 улиц сквозными осталось 10 (в первые годы существования Оренбурга улицы считались перегороженными и носили одно название, хотя расстояние между ними доходило до 100 и более метров).

Планировочная структура вполне отвечала одному из функциональных назначений города — быть крепостью. Количество сквозных улиц уменьшилось, на двух главных взаимоперпендикулярных осях (совр. ул. Советская и Ленинская) построен прямоугольник периферийных улиц, имеющих рокадное значение (совр. ул. 8-го Марта, Краснознаменная, Кобозева и М. Горького). Это позволило бы во время осады в случае приступа перебрасывать войска, если потребуется, с одной стороны крепости на другую, минуя центр города. Кроме них было ещё четыре сквозные улицы, параллельные планировочным осям. Три из них проходили через центр. Все остальные улицы перекрывались кварталами.

Причиной такой планировки, которая для жителей далеко не всегда оказывалась бы удобной для общения, была некоторая особенность потенциального противника в здешних краях — кочевников. Их основной силой была конница. Действие её успешно на прямых. Если необходимо поворачивать, кони сбиваются и т. п. Планировка Оренбурга способствовала бы локализации прорыва, произведенного через вал, также и отстаиванию любой из четырех частей города при значительном прорыве. Конница не могла бы достаточно быстро развить успех и при прорыве через ворота, так как от любых из них шла только одна сквозная улица, при этом большинство кварталов, если не все, располагались параллельно её оси. Такое расположение кварталов препятствует быстрому рассеиванию входящих или въезжающих в ворота групп. Этот прием планировки широко применялся в разных странах, но планировочной структуры, подобной оренбургской, нет нигде, она уникальна. Истоком её мог быть проект для Орского устья, где геометрическая необходимость могла быть и переосмыслена. Если такой идеи не было, то сам проект мог послужить истоком последующим проектантам, знакомым с окружающей ситуацией, подав мысль перекрывания кварталов. Подробнее об этом сказано в упомянутой брошюре. Таковы особенности города-крепости Оренбург. Существование его в этой функции можно разделить на два периода. Разделение произвести по годам крестьянской войны и последовавшим вскоре городским пожаром в 1786 году.

Первый период существования города-крепости

Город Оренбург заложили 19/30/ апреля 1743 года и начали сразу строить, поскольку соответствующая подготовка — разметка и пр. — была произведена. Одновременно строилась крепостная ограда. Стояла задача обеспечить всех жильем до наступления морозов. Поэтому почти ничего заметного появиться не могло. Казенные постройки были преимущественно фахверковыми (сооружение, в основе которого каркас из столбов, перекладин и раскосов, пространство между ними заполняется камнем, битым кирпичом и другими материалами). Эти постройки не требовали большого количества древесины, которой в непосредственной близости было не очень много. Среди индивидуальных построек в первое время больше всего было, очевидно, землянок или жилья, невысокие стенки которого окружали углубление в земле.

Большинство построек, в том числе и фахверковые, было времянками, но строилось всё на соответствующих дворовых местах, как тогда назывались усадебные. Распределение было спланировано заранее: казаки селились в восточной части города, солдаты — в западной, в ней же селились и другие группы новоселов. Казенные постройки располагались к югу от линии совр. ул. М. Горького и вдоль Большой улицы, тут же предусматривались места для высших офицеров и чиновников. Аналогично распределялись места и по второй планировочной оси, совр. ул. Ленинской.

Первыми солидными постройками были церковные здания. На проектном плане нанесены три храма. Относительно современного города, если не считать некоторого укорачивания кварталов в связи с превращением окружности в основе крепостной ограды в овал, они намечены следующим образом: 1-я — на набережной на оси совр. Дмитриевского переулка, 2-я — в западном торце квартала, выходящем между Ленинской и Пушкинской на ул. Кобозева, 3-я — на месте магазина «Буратино». В районе этих мест церкви потом и появились. Увеличилось и их число, ведь православие являлось идеологическим столпом Российского государства, а сам глава губернии И. И. Неплюев, основавший город, был глубоко и искренне верующим человеком.

Первая церковь была возведена за один сезон, строилась из бревен, доставленных, вероятно, из Бузулукского бора, так как из Башкирии их пришлось бы сплавлять, что для немедленного строительства не годилось. Привезенные бревна тоже вряд ли были выдержанными, но постройка и не предназначалась для многолетней службы. Строилась церковь всего около пяти месяцев, так как в сентябре её освятили во имя Успения Пресвятой Богородицы. Поставили её близко к намеченному в проектном плане месту, упомянутому выше под № 1, стояла она относительно современной ситуации между Дмитриевским и Южным переулками по оси квартала, немного смещаясь в восточную сторону. Ориентирована была точно на восток по натуральному показанию магнитной стрелки. Сейчас это место находится перед торцом квартала, не выходя за линию застройки торца широкого квартала к западу от Дмитриевского переулка. Как Успенская церковь выглядела, можно только предполагать. Ширина её, согласно цифрам, приведенным в экспликации плана Оренбурга 1751 г. [5] Российский государственный Военно-исторический архив (далее РГВИА), ф. 349, оп. 27, ед. хр. 2442, № 1216.

— 4 сажени, длина — 10 саж., что в метрической системе 8,52 м и 21,8 м соответственно. Церковь была соборной, больше в первые два года других церквей ещё не было. Колокольня должна была возвышаться, ведь церковь была не только соборной, но и единственной в ближнем окружении. Наиболее стройным представляется восьмерик на четверике, последний мог в интерьере немного сливаться с церковным, ведь народу было много.

Интервал:

Закладка: