Виктор Дорофеев - Архитектура г. Оренбурга XVIII—XX веков

- Название:Архитектура г. Оренбурга XVIII—XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Южный Урал»

- Год:2007

- Город:Оренбург

- ISBN:978-5-94162-063-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Дорофеев - Архитектура г. Оренбурга XVIII—XX веков краткое содержание

Архитектура г. Оренбурга XVIII—XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В последние годы перед империалистической войной 1914 г. появилась тенденция замены модерна новым возрождением классических форм. Упоминая об этих формах, нужно отметить, что полного перехода к классицизму, разумеется, не было. Примерами здесь могут служить дом бывш. Панкратова — пятиэтажное здание на углу ул. Кирова, 28, и пер. Матросского, угловое здание по ул. Кирова, 32 и Пролетарской, построенное для гостиницы и ресторана. От модерна выделяются карнизы с большим выносом, прерываемые плоскостью стены в доме 28, где также небольшие эркеры. В то же время оконные проемы трех верхних этажей отделяются по вертикали друг от друга пилястрами ионического ордера, опирающимися на подоконную междуэтажную тягу.

Дом бывш. Панкратова — переход от модерна к классицизму. Ул. Кирова, 28 / пер. Матросский, 2.

Последняя, в свою очередь, завершает горизонтальную рустовку второго этажа, начинающуюся от подоконной междуэтажной тяги, которая завершает широкую гладкую полосу штукатурного покрытия, начинающуюся от завершений прямоугольных оконных проемов первого этажа, промежутки между которыми обработаны широкими рустами. Такое решение значительно облегчает верхние три этажа, нижние же выделяются фундаментальностью, не воспринимаемой однако как нечто тяжелое. Значительно число балконов различной величины и формы, в настоящее время они лишились ограждений.

В доме № 32 по ул. Кирова, завершенном постройкой в 1912 г., от стиля модерн осталось меньше. Это значительный вынос карниза и своеобразное решение декора на подоконных стенках — эллипс, фланкируемый тремя вертикалями с каждой стороны, которые начинаются и завершаются небольшими окружностями, эллипс решен подобием розетки. Остальное — пилястры с капителями коринфского ордера, стройные пропорции оконных проемов 2-го и 3-го этажей, центральный ризалит — связано с классицизмом, но следует отметить, что основное пространство стены выполнено в кладке без штукатурки, в том числе и пилястры, лишенные энтазиса.

Своеобразно завершение ризалита, которое условно можно именовать мезонином, так как помещение выше карниза имеет продолжение стены. Форма же своеобразна, оконный проем — тройное окно полуциркульного завершения. Оконные проемы первого этажа широкие, отвечающие назначению давать свет в ресторан. По углам здание завершают аттиковые стенки с полуфронтонами криволинейных очертаний.

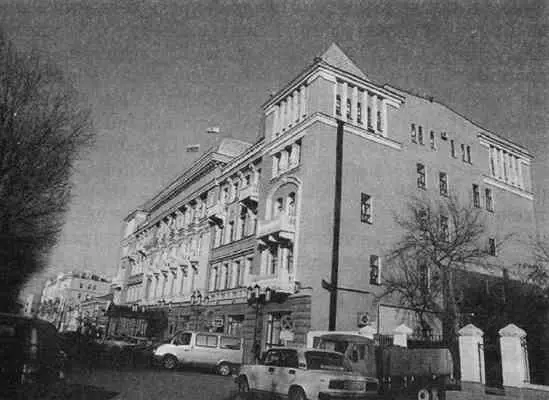

Особо выделяется этот период возведением здания, в котором теперь помещаются городская администрация и Совет, Советская, 60. Здание строилось для общества «взаимного от огня и воды страхования» в 1914—1916 годы. На лучший проект был объявлен конкурс, в котором участвовал ставший позже очень известным петербургский архитектор А. А. Оль (1883—1958 гг.) [39] Быкова Г. Д. Андрей Оль. Ленинград, Стройиздат, 1976. -С. 35, 40.

. Приняли же проект архитектора И. Ф. Курецкого, работавшего тогда в Оренбурге. В здании выделяется подчеркнутая фундаментальность, которая должна была, очевидно, служить показателем надежности общества. Это требование была, видимо, одним из пунктов условий конкурса, так как в проекте А. А. Оля фундаментальность тоже ясно выражена.

Здание строилось для страхового общества в 1914—1916 гг. Арх. И. Ф. Курецкий. Совр. мэрия, ул. Советская, 60.

Но в существующем здании она подчеркнута сильнее. Этому значительно способствует утяжеленный горизонтальными рустами цокольный этаж. В проекте А. А. Оля здание воспринимается спокойнее, чем возведенное по проекту И. Ф. Курецкого, где больше пластики и декора. Боковые ризалиты решены в виде башен, увенчанных пирамидальными крышами-шатрами; карнизы мощные, массивны элементы декора. Впечатление тяжести нагрузки, которую несет цоколь, остается и при входе в вестибюль, чему способствуют короткие колонны с сильно расширяющимися кверху капителями, также и напряженная форма арок. Значительно выделяется центральный ризалит с пятиколонным портиком большого коринфского ордера. Ось симметрии в нем проходит по колонне, что с позиций классицизма недопустимо. Да и колонна оказывается прямо над аркой главного входа. Здание имеет, таким образом, четное число оконных проемов по лицевому фасаду. В проекте же А. А. Оля нормы классицизма не нарушаются: на каждом этаже по 15 проемов. Эта разница дает основание предположить, что И. Ф. Курецкий учел особенность компании, состоявшей из двух обществ, которые, возможно, как раз и сливались здесь. Архитектор решил подчеркнуть мотив парности, который особенно выявляется в решении корзин под полукруглыми балконами третьего этажа, где по обе стороны упомянутой осевой колонны под балконами два барельефа — портреты анфас двух персон (первоначально это были портреты основателей общества, позже их заменили портретами советских людей); этот же мотив выявляется и под другими балконами. По осям колонн на главном фасаде поставлены аллегорические фигуры. Они олицетворяют искусство, торговлю, сельское хозяйство, армию, промышленность. В интерьере мотив парности также заметен: в средней части бельэтажа есть два приблизительно одинаковых кабинета с комнатой между ними, которая могла быть местом встреч на «нейтральной» территории. В целом эклектика своих позиций здесь не сдала. Страховое общество не могло долго пользоваться этой колоритной постройкой. В первой половине 1920-х годов здесь находились разные службы.

После империалистической и гражданской войн новых построек так же как и стилей в Оренбурге не отмечено. Часть зданий надстраивалась для увеличения жилплощади и помещений для различных управлений, особенно когда г. Оренбург был столицей Кир. АССР — с 1920 г. до 1925 г. В расширяющихся частях города застройка была преимущественно одноэтажной, индивидуальной на отводимых усадебных местах, как стали называться дворовые. Застройка была преимущественно плановой, встречалась, однако, и самовольная, стихийная. Касается это главным образом окраинных территорий, таких как кирпичные ряды к юго-западу от Сырейной площади, где также встречался самострой. Много поселков распланировали на азиатской стороне в районе Менового двора и к северо-западу от него.

Водонапорная башня, 1925—1928 гг. Арх. И. В. Рянгин. Памятник архитектуры.

Первыми крупными постройками тех лет были специальные здания — фильтр Водоканала и водонапорная башня (1925—1928 гг.). Первый строился на месте бывшей оборонительной казармы, используя часть этой постройки. Трактовка фасадов по мотивам облика в архитектуре конца XIX — начала XX вв. То же самое относится и к водонапорной башне, которая стала памятником архитектуры как первенец крупного строительства советского Оренбурга. Объект находится у перекрестка просп. Победы и начала бывш. Выставочной — на самом высоком месте города тех лет. Архитектор И. В. Рянгин сумел придать башне изящество. Пропорции постройки, разумеется, довольно грузные, ведь одной воды нужно было держать около тысячи тонн. Но благодаря высоким стрельчатым оконным проемам несущий ствол кажется более вытянутым. Распределение и формы оконных проемов, расположенных в трех ярусах, придают постройке определенную стройность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: