Виктор Дорофеев - Архитектура г. Оренбурга XVIII—XX веков

- Название:Архитектура г. Оренбурга XVIII—XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Южный Урал»

- Год:2007

- Город:Оренбург

- ISBN:978-5-94162-063-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Дорофеев - Архитектура г. Оренбурга XVIII—XX веков краткое содержание

Архитектура г. Оренбурга XVIII—XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В настоящее время здание нуждается в хорошей охране, так как его начали постепенно видоизменять, водонапорной функции оно лишилось ещё в 1960-е годы, потому что отметка уровня стала слишком низкой с появлением высотных построек. Строилось оно с учетом открытой кирпичной кладки. Привезенный кирпич при осмотре разделили на пять сортов, всё вносилось в протокол комиссией, производившей осмотр. Так добились качественной кладки, которую закончили к 1 ноября, внешнюю штукатурку и другие отделочные работы провели в строительный сезон 1928 г. Необходимо сохранить постройку в тех же тонах: естественный лицевой кирпич и штукатурные покрытия охристого оттенка.

Конец 1920-х и начало 1930-х гг. отмечены, наряду с расширением предприятий и строительством некоторых новых, сносом храмовых построек или их переоборудованием под производство или культуру со сносом колоколен. В середине 30-х годов над всей застройкой нависла угроза: к 1936 году в Москве завершили работу над Генеральной схемой планировки г. Оренбурга. Согласно эскизу перспективы центральной части города сносу подлежало всё, в том числе и здания на набережной, все без исключения. Планировка кварталов была новой. К счастью из этого почти ничего не вышло, если считать началом реконструкции города два больших здания по обе стороны ул. Советской у перекрестка с ул. М. Горького, ещё дом на углу ул. Пушкинской напротив областного краеведческого музея, да дом № 56 по ул. Советской. В последнем особенно четко проявил себя стиль конструктивизма, появившийся в столицах в середине 1920-х годов.

Проявление конструктивизма. С-образная постройка, 1938 г., занимает весь квартал по ул. Советской, ограниченный ул. М. Фадеева, Пролетарской, Профсоюзной.

Упомянутый эскиз перспективы опирается, очевидно, на этот стиль, требовавший геометрически четких фасадов и динамичности конструкции. Это особенно ясно выражено в последнем здании, где лестничные клетки выделены ризалитами, выделен центр лицевого фасада с аттиковой стенкой, на боковых фасадах С-образной постройки тоже аттиковые стенки. Выделяется на них датировка — 1938-й год, когда внешне строительство было завершено. На эскизе реконструкции центра города показан Дом Советов, но не совсем таким, каким его построили. Осуществлению всего проекта помешала Великая Отечественная война, так сохранился исторический город. После войны не было средств, изменились, вероятно, и цели. Военные годы можно считать завершением второго периода развития города. Но никакой резкой границы периодов, разумеется, быть не может. Более того, начало нового периода положили даже отдельные довоенные постройки.

Послевоенные годы

Наступил период более планового развития города. В эти годы появилось возрождение исторических стилей, которое пришло на смену конструктивизму. Обращение к историческим стилям началось ещё в 1930-е годы, вероятно, в связи с задачей создания социалистического стиля, что заметно на здании Дома Советов, где в рисунок волют ионического ордера вписан серп и при нем колосья. В остальном почти всё соответствовало принципам классицизма, только оконные проемы расширились, но переплеты, разделившие их по вертикали на две части, обеспечили определенную стройность при их восприятии. Главный фасад решен мощным центральным ризалитом с подобием лоджии, отделенной парными колоннами. По сторонам фасада выступают два крыла с небольшими по ширине двухколонными портиками на уровне второго, третьего и четвертого этажей, как и центральный. Торцевые фасады тоже решены портиками, но не по центральной оси, а сдвинутыми в восточную сторону, это нормальная асимметрия.

Дом Советов, фрагмент портика.

Аналогично и решение фасада, который выходит на ул. 9-го Января, где по обеим сторонам ризалита с 4-мя колоннами находятся две аркады, ведущие во дворы. Каждая аркада состоит из трех арок. Здание завершает аттиковый этаж, отделенный от остальных этажей мощным карнизом и увенчанный другим достаточно выделяющимся карнизом, выше которого ещё парапетная стенка. Строительство началось в 1936 г. Проект архитектора И. Виноградова. Таких грандиозных зданий в Оренбурге больше не строили, поскольку его объем более полувека удовлетворял руководство области, образовавшейся в 1935 году.

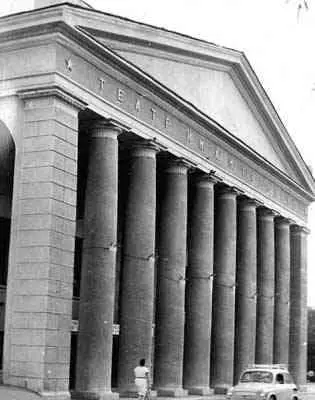

Портик драмтеатра, вторая половина 1940-х гг.

Во второй половине 1940-х гг. обрел свой нынешний вид драмтеатр после перестройки. Портик его решен дорическим ордером, колоннада фланкируется двумя пилонами с арочным завершением боковых проходов вдоль торца здания. Фронтон украшен по сторонам акротериями в виде театральных масок. Элементы дорического ордера употреблены и в решении других фасадов здания. Окна бывшего манежа закрыты полукруглыми нишами с полуциркульным завершением, где предполагалось установить аллегорические скульптуры. Проект архитекторов И. С. Авакумова и А. Н. Постникова. В настоящее время создан проект расширения здания, предусматривающий пристройку с северо-востока, выполненную в том же стиле.

Так получилось, что дорический ордер выявляет себя здесь в трех разных постройках, которые находятся в непосредственной близости друг от друга. Появились они на почти столетнем отрезке: в 1840-е гг. — нынешняя школа № 30, в 1890-е гг. — ротонда, парковая постройка, которую перенесли сюда из Зауральной рощи, где она появилась в 1829 г. при военном губернаторе П. К. Эссене, а также драмтеатр в современном виде. Можно легко сравнивать, находить общее и различное.

Главный фасад бывш. клуба им. Павших борцов революции, 1947 г. Затем ДК ПРЗ. Магнитогорская, 80.

Следует выделить ещё одно заметное здание, первое на дальнем северо-западе. Это клуб им. Павших борцов революции, строительство или восстановление которого закончилось в 1947 г., позже он стал называться ДК ПРЗ, потом ДК ТРЗ. Главный фасад его решен двумя портиками парных пилонов, несущими мощный антаблемент с модульонами. Завершалось все мощной балюстрадой, поставленной в ритме пилонов, ныне утрачена. Между портиками небольшой запад тех же профилей, но завершающийся подобием аттиковой стенки, к которой сзади примыкает пьедестал со скульптурной группой борцов революции работы Г. А. Петина (в настоящее время отсутствует). Портики фланкируют портал, над которым один оконный проем. Пилоны завершаются небольшими капителями и опираются на высокий цоколь неширокими базами. Сами пилоны представлены будто бы сложенными из квадратов — по два в каждом ряду, меняя направление на 45°, что на стороне пилона представлено сменой гладких полос, разделенными вертикально на две.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: