Роберт Аллен - От фермы к фабрике

- Название:От фермы к фабрике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8243-1810-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роберт Аллен - От фермы к фабрике краткое содержание

Robert С. Allen. Farm to factory. A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution. Princeton University Press, 2003.

От фермы к фабрике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Восстания городского рабочего класса 1905 и 1917 г. оказали сокрушительное воздействие. При этом недовольство рабочих, вылившееся в бунт 1917 г., имело целый ряд оснований, среди которых были такие факторы, как царская тирания, деятельность большевистской организации, а также итоги Первой мировой войны, хотя характер экономического развития царской России также имел весьма большое значение для эскалации народного возмущения. Несмотря на то что в 1883–1913 гг. прирост дохода на душу населения составил примерно 69 %, а производительность на одного рабочего в 1887–1913 гг. увеличилась в 2,4 раза [20], это никак не отразилось на реальной заработной плате населения. Имперская Россия в этом смысле является классическим примером экономического развития, при котором не реализуется теория «просачивания благ сверху вниз» — рабочий класс не получает выгоды от достижений экономики страны.

Простейшим способом оценки уровня жизни рабочего класса является реальная заработная плата — соотношение номинальной заработной платы к уровню потребительских цен. Можно проследить изменение данного критерия для нескольких групп российского рабочего класса: занятых на фабриках, работников железнодорожной сферы и особенно представителей сферы торговли [21]. Информация о доходах представителей ремесленной отрасли и различных обслуживающих секторов весьма скудна [22]. При исследовании этого вопроса можно встретить разное представление данных. Так, для заводов и работников железнодорожной отрасли источники чаще всего содержат цифры среднегодовых доходов, для строительной отрасли характерны публикации о ежедневных доходах. При этом первый вариант представляет собой более удобный формат для определения уровня жизни. Мои подсчеты ежегодного дохода строителей основаны на предположении о том, что среднее количество рабочих дней в году равнялось 150, то есть в основном этот период охватывал летний сезон. Коэффициент роста их заработной платы в номинальном выражении за 1885–1913 гг. равен 1/ 3.

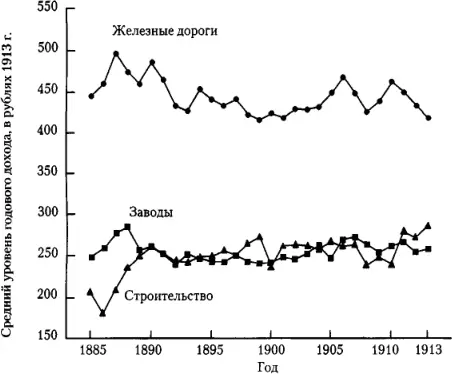

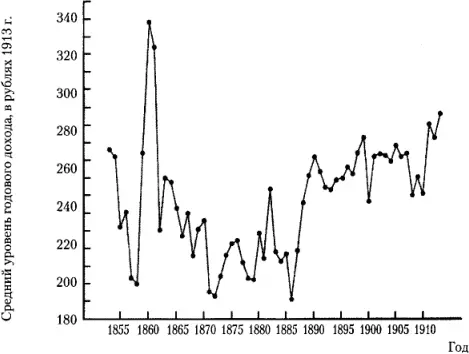

Однако здесь возникает вопрос: насколько рост заработной платы рабочих превышал рост потребительских цен? Ведь изменение последнего показателя соответствовало повышению общемировых цен на продовольствие, а также зависело от уровня российских цен на продукцию текстильной промышленности, стимулирование которых, как уже отмечалось, обеспечивалось за счет повышения тарифов. Для пересчета на уровень инфляции показатели заработной платы были занижены в соответствии с долгосрочным индексом розничных цен Санкт-Петербурга (1853–1913 гг.) или с индексом цен Понтрягина [23]. График 2.2 отражает ежегодный уровень реальной заработный платы работников железнодорожной отрасли, рабочих заводов и строительного сектора за 1885–1913 гг. Поражает отсутствие роста заработной платы в реальном выражении. Этот пример позволяет выдвинуть гипотезу о том, что в середине 1880-х гг. в Санкт-Петербурге произошло некоторое снижение уровня реальной заработной платы работников, занятых в железнодорожной сфере, и в то же время наблюдался определенный рост доходов работников строительной отрасли. Однако в действительности никакого роста не было, так как данные для строительного сектора следует рассматривать за более продолжительный период, начиная с 1853 г. Из анализа графика 2.3, где отражены изменения уровня реального дохода этой категории рабочих в 1853–1913 гг., можно сделать вывод о том, что на протяжении этих десятилетий наблюдались определенные периоды повышения и понижения, однако в целом восходящая тенденция отсутствовала. Отсюда следует весьма важное заключение: рабочие, занятые на российских фабриках, железной дороге и в строительстве, не получали благ (уровень дохода), соответствующих росту экономики страны.

Источник : см. примеч. 21, 23.

Ситуация, когда в период экономического подъема реальная заработная плата не изменяется, довольно стандартна. Так, масштабные исследования реальных доходов населения в эпоху британской промышленной революции, породившие множество мнений, вопреки всем разногласиям ученых, ведут к популяризации вывода, согласно которому уровень реальной заработной платы в 1780–1820 гг. сохранялся неизменным [24]. Сдвиги в данной категории индикаторов развития экономики на протяжении всего периода революции были минимальны по сравнению с долгосрочным анализом — с конца Средневековья до 1870 г. Аналогичная ситуация наблюдалась в Нидерландах (Аллен. 2001а). Тем не менее в 1870–1913 гг. наблюдался рост доходов в реальном выражении в большинстве европейских стран, а также в ряде стран Нового Света — таких как Канада, США и Аргентина. Максимальный уровень заработной платы в реальном выражении в этот момент приходился на промышленных лидеров Европы, однако темпы повышения уровня жизни были выше всего в таких странах, как Дания, Норвегия, Швеция, Ирландия и Италия, по мере того как экономика этих государств догоняла «лидирующее ядро». Конечно, не всем экономикам континентальной периферии сопутствовал подобный успех. Так, Испания и Португалия по данному признаку скорее напоминали российскую модель развития — в этих странах наблюдалась стагнация реальных доходов на достигнутом уровне (Вильямсон. 1995). Итак, для Европы было характерно повышение уровня реальных доходов населения, однако данный процесс вовсе не являлся результатом, автоматически сопутствующим развитию экономики любой страны.

Источник : см. примеч. 21, 23.

В конце XX в. рост реальной заработной платы стал ассоциироваться с процессом индустриализации. Страны-лидеры северо-западной части Европы с самым высоким уровнем заработной платы в реальном выражении обладали и наиболее развитой экономической системой. Поразителен тот факт, что экономическая модернизация — феномен, определяющийся соотношением доли занятых в сельскохозяйственном секторе и общей численности населения, — по-разному проявлялся в странах Европы с растущим уровнем реального дохода и у их соседей, которые не могли похвастаться аналогичными достижениями. Другими словами, в менее развитых государствах доля сельскохозяйственного сектора на рынке занятости составляла порядка 60 %, причем темп снижения этого уровня был весьма низким. В то же время в странах, где наблюдался рост реального дохода населения, к 1913 г. данный показатель был существенно ниже, поскольку с 1870 г. происходило заметное сокращение доли занятых в аграрной отрасли. Так, в России в 1913 г. этот показатель достигал 75 % и, вероятно, был еще выше в 1870 г. Испании удалось сократить долю аграрной отрасли с 65 % в начале периода до 60 % в 1913 г. Португалия не располагает данными за 1870 г., однако с 1900 по 1913 г. ей удалось с 67 % прийти к уровню в 61 %. Тот факт, что в Иберии доля сельского хозяйства была ниже российской, обусловлен волнами урбанизации, характерными для развития испанской и португальской империй в эпоху ранней современности. В противоположность этим примерам следует упомянуть достижения других государств. В Италии доля сельскохозяйственной отрасли в структуре занятости населения страны составляла 61 % в 1870 г. и снизилась до 54 % к 1913 г. В Дании за аналогичный период произошло сокращение доли данного сектора с 57 % до 47 %, в Швеции — с 76 % до 48 %, а в Норвегии — с 64 % до 49 %. В связи с этим может возникнуть вопрос, связанный с неизменностью данного показателя в Ирландии, где на протяжении всего период его значение колебалось возле отметки в 54 % и заметных сдвигов в структуре занятости в сельском хозяйстве не происходило. Данный факт, однако, не должен рассматриваться в качестве аргументации и иметь весомое значение, поскольку он обусловлен близостью этой страны к Великобритании, с одной стороны, и существованием прочного союза между этими государствами, с другой. Исходя из вышесказанного можно отметить, что быстрое развитие экономики было необходимой предпосылкой для роста реальной заработной платы рабочих.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: