Роберт Аллен - От фермы к фабрике

- Название:От фермы к фабрике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8243-1810-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роберт Аллен - От фермы к фабрике краткое содержание

Robert С. Allen. Farm to factory. A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution. Princeton University Press, 2003.

От фермы к фабрике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

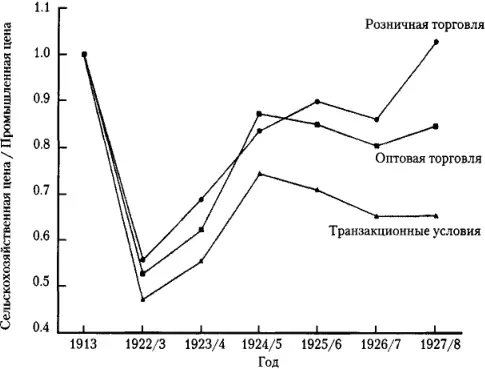

Тем не менее ни один из упомянутых критериев торговых условий нельзя считать релевантным, поскольку крестьяне выставляли свои товары на оптовую продажу, при этом покупая промышленную продукцию по розничной цене. То есть в качестве оптимального индекса условий торговли целесообразно применять отношение оптовых цен на сельскохозяйственные товары к розничной стоимости непродовольственных товаров промышленного сектора. В 1922–1923 гг. данный коэффициент, который я именую «транзакционными условиями торговли», был на 53 % ниже уровня 1913 г., однако, в отличие от предыдущих примеров, даже к концу 1920-х гг. его уровень поднялся лишь на 18 %.

Источник : в работе Аллена (1977, 409) приведены ряды данных, взаимно обратные использованным в построении этих графиков.

Итак, можно ли утверждать, что степень снижения транзакционных условий торговли оказалась достаточной, чтобы спровоцировать изменения на рынке сбыта в 1920-х гг.? Или же присутствовали иные факторы, сыгравшие роль в этом процессе? Степень подверженности рынка сельскохозяйственной продукции влиянию ценовых колебаний была объектом масштабных спекуляций, но редко подвергалась анализу. Диапазон мнений по данному направлению экономических исследований включает самые противоположные варианты: от предположения Миллара (1970; 1976), согласно которому спрос крестьянства на товары промышленного производства, а следовательно, и объем продукции, выпускаемый ими на продажу, не зависел от ценовой политики, до утверждения Хантера (1988) о том, что объемы производства зерна могли быть значительно увеличены при сравнительно небольших издержках, если бы в начале 1930-х гг. крестьяне не произвели столь резкое сокращение поголовья лошадей [53].

Можно, конечно, обратиться к исследованиям экономической истории развивающихся стран: детерминанты рынка в 1960-е гг. стали предметом жарких дискуссий, прекратившихся лишь в эпоху «зеленой революции», достижения которой позволили существенно нарастить объемы производства, сняв тем самым остроту проблемы [54]. К сожалению, даже в рамках этих исследований нет единого мнения по данному аспекту; ученые приходили к совершенно противоположным — как позитивным, так и негативным — выводам в оценке эластичности рынка. Хотя следует отметить, что в некоторых выводах исследователям удалось прийти к согласию. Первый заключается в том, что расширение рынка сбыта продукции аграрного сектора зависит от масштабов крестьянских хозяйств — это убеждение разделяла основная масса большевиков. Второй гласит, что рост продаж пропорционален росту уровня производства на фермах любого масштаба. Именно вторая идея раскрывается в модели, описанной в этой главе.

С учетом подобного расхождения выводов оценка чувствительности рынка сельскохозяйственных товаров к колебаниям цен представляется первоочередной задачей при анализе опасений, царивших среди большевиков в послевоенный период, которые полагали, что неполноценность рынка сбыта продукции аграрного сектора является препятствием для промышленного роста [55]. Моя оценка степени реакционности рынка строится по модели, основанной на данных 1913 и 1928 г. [56]В рамках этой модели объем сельскохозяйственного производства рассматривается как исходная переменная, а крестьяне — как потребители. Они продают продукцию собственного производства с целью изыскания средств для уплаты налогов и приобретения промышленных товаров. Кривая безразличия отражает готовность крестьян к перераспределению объемов потребления между двумя категориями товаров, а эмпирической задачей является оценка степени этой готовности на основе данных по уровню цен и моделям поведения потребителей.

Фактический вывод заключается в том, что крестьяне довольно охотно отказывались от покупки промышленных товаров в пользу сельскохозяйственной продукции; иными словами, у них не наблюдалось жестких преференций, о которых писал Миллар. Отсюда можно заключить, что рынок был в высокой степени подвержен влиянию колебаний цен. Повышение уровня цен на сельскохозяйственную продукцию на 10 % стимулировал 7 %-ный рост объемов торговли. Столь высокая степень эластичности предложения заставляет сомневаться в обоснованности пессимистичных настроений большевистского правительства, полагающего, что стремительная индустриализация будет обречена из-за нежелания деревни поставлять горожанам свою продукцию.

Возникает вопрос: насколько эта модель оптимальна? Очевидно, что, будучи построенной на основе данных за 1913–1928 гг., она позволяет объяснить спад в торговле, наблюдавшийся в этот период. Существует хороший способ проверки релевантности этой модели. Для этого необходимо выяснить, насколько адекватно она воспроизводит эволюцию торговли в 1920-х гг. График 4.3 демонстрирует сопоставление процесса развития внедеревенской торговли, предполагаемого выстроенной мной моделью поведения крестьянина [57], и индекса торговли [58]Уиткрофта (1990а, 279), рассчитанного по данным «Контрольных цифр». Очевидно, что в значительной степени эти кривые совпадают. В частности, важен тот факт, что эта модель предполагает очень низкий уровень торговли в периоды волнений, вызванных «кризисами ножниц цен» 1923 г., поскольку эти прогнозы однозначно выходят за пределы выборки данных. Это совпадение соответствует представленной здесь модели поведения жителей деревни.

Кроме того, уместно предположить, что данная модель поведения послужила причиной спада торговли, наблюдавшегося в экономике в 1913–1928 гг. Можно выделить три фактора, которые оказали влияние на объемы внедеревенской торговли: наращивание сельскохозяйственного производства в это время вело к расширению торговли, поскольку в этом случае доход крестьянина увеличивался, тем самым позволяя ему приобретать большее количество промышленных товаров [59]. Однако этот эффект был нивелирован снижением добавочного количества произведенного продукта, что в свою очередь способствовало уменьшению объема продукции, которую крестьянин стремился продать на рынке, следовательно, произошло ухудшение условий торговли и соответствующее удорожание товаров промышленного сектора. При этом на счет фактора снижения добавочного количества продукта можно отнести четверть всего объема спада торгового оборота, в то время как остальные три четверти были результатом ухудшения торговых условий [60].

Итак, что привело к ухудшению условий торговли? Уровень оптовых и экспортных цен на зерно в Советском Союзе неотрывно следовал за колебаниями цен на торговых площадках Чикаго и Ливерпуля, причем корреляция цен в 1920-х гг. примерно соответствовала ситуации до начала Первой мировой войны. При этом цены на мировом рынке в середине 1920-х гг. мало отличались от уровня, зафиксированного до 1913 г. Исследования советского периода в 1920-х гг. показывают, что в 1913 г. стоимость продукции российских фермеров составляла около 70 % от мировых цен [61]. Подобная разница, источником которой являлись затраты на транспортировку товара к пунктам экспорта (например, в Одессу) и на рынки оптовой торговли, представляется вполне правдоподобной. Те же причины привели к тому, что в 1920 г. стоимость продукции фермеров Канады составляла 66 % от стоимости ее продажи на рынках Канзас-Сити и Великобритании [62].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: