Роберт Аллен - От фермы к фабрике

- Название:От фермы к фабрике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8243-1810-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роберт Аллен - От фермы к фабрике краткое содержание

Robert С. Allen. Farm to factory. A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution. Princeton University Press, 2003.

От фермы к фабрике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

История внесла свои коррективы в предположения о перспективе избытка рабочей силы. В 1930-х гг. около 25 млн человек предпочли оставить деревню и переселиться в город. Голод, последовавший за периодом коллективизации, унес жизни 10 млн человек, и еще 30 млн жителей СССР стали жертвами Второй мировой войны. Однако уже к 1950 г. численность городского населения достигла прежнего уровня, то есть потери восполнялись за счет урбанизации, приводя к сокращению перенаселенности деревни. Часть потерь компенсировалась естественным приростом населения. И тем не менее в 1950 г. население деревни было на 17 млн человек меньше, чем в 1928 г. Вторая мировая война не пощадила и сельскохозяйственное оборудование: восстановить тракторный парк на уровне 1940 г. удалось лишь десятилетием позже (Миллар. 1970, 56). Несмотря на потери в рабочей силе и уничтожение средств производства, в 1950 г. объем сельскохозяйственного производства на 10 % превышал показатели 1928 г. (Джонсон и Каган. 1959, 204–205). Т.У. Шульц (1964, 63–70) утверждал, что причиной, по которой в 1920-х гг. аграрный сектор Индии не имел избыточной рабочей силы, стало сокращение объемов производства и посевных площадей в соответствии с классическим поведением функции производства в условиях снижения численности населения (под влиянием эпидемии гриппа 19181919 гг.). И все же сходная логическая цепочка приводит к выводу, согласно которому в аграрном секторе СССР присутствовал значительный излишек рабочей силы.

Аграрный сектор России был способен высвободить значительный объем трудовых ресурсов совершенно без ущерба для производства, причем за счет механизации процессов (в частности, уборки урожая) этот объем мог быть увеличен. Но следует также учитывать, что работники, которые переезжали в город и находили работу на заводе, нуждались в сырье и продовольствии, производимых в деревне. Существовали определенные способы нарастить масштабы торговли продукцией аграрного сектора за счет увеличения объемов производства. Однако это требовало сохранения тенденции прироста поголовья скота на уровне 1920-х гг. — именно этот фактор стал своего рода ограничителем прогресса, поскольку в данный период практически отсутствовала возможность повысить урожайность зерновых посевов, обеспечить прирост в животноводческом секторе или расширить сельскохозяйственные площади. Исходя из вышесказанного можно предположить, что наращивание объемов торговли требовало увеличения доли зерна, выделяемого производителями для продажи.

Это вызывало определенные затруднения. Отток населения из деревни предполагал увеличение объема произведенного продовольствия в пересчете на каждого жителя деревни. В этих условиях для того, чтобы городское население имело возможность потреблять такой же объем продуктов, какой был в деревне, весь прирост сельскохозяйственного производства на душу населения, который возникал вследствие миграционных процессов, должен был поставляться в город. Лишь в этом случае, если вспомнить известное сравнение Нурксе, новые работники прибывали бы на завод со своим мешком провизии. Однако крестьянство было весьма бедным сословием, и уровень потребления калорий в этой среде был очень низким. Это дает основания утверждать, что ситуация, когда крестьянин добровольно отдаст излишек продовольствия, представляется крайне маловероятной [50]. В этом случае город должен был назначить более высокую цену на продовольствие, что предполагает соответственно улучшение условий торговли сельскохозяйственной продукцией, что противоречит теории Преображенского. Можно ли сказать, что деревня тем самым брала с города «компенсацию» за работников? И не существовало ли риска, что повышение цен на продовольствие станет препятствием для промышленного роста?

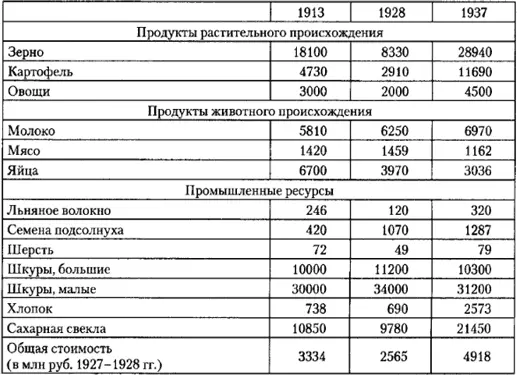

Как нам уже довелось убедиться, данные вопросы были ключевыми в дискуссиях на тему индустриализации, а сфера сбыта сельскохозяйственной продукции неизменно входила в политическую повестку в период нэпа [51]. Кризис 1923 г., получивший название «кризис ножниц цен», лишний раз продемонстрировал существенный спад на рынке крестьянской продукции (под которым я понимаю чистый объем продаж сельскохозяйственных товаров по отношению ко всей экономике) по сравнению с довоенным периодом. Как свидетельствуют данные, приведенные в табл. 4.6, объем внедеревенского сельскохозяйственного сбыта в 1928 г. был на 24 % ниже уровня 1913 г., несмотря на то что в течение нескольких послевоенных лет наблюдалось некоторое восстановление рынка. На протяжении 1920-х гг. проблема закупок зерна приобрела особую остроту. Отношения между правительством и деревней натянулись до предела. Решение пришло в виде принудительной коллективизации собственности и обязательных поставок зерна по ценам, которые устанавливало государство. Такой подход устранил проблему сокращения сбыта: в 1928–1937 гг. прирост внедеревенской торговли продукцией аграрного сектора составил 92 %. Однако за это достижение крестьянство заплатило высокую цену — великое множество семей подверглось ссылкам, расстрелам или сгинуло во время голода 1933 г.

Чтобы оценить серьезность проблемы рынка сбыта продукции сельского хозяйства, необходимо сначала дать объяснение спада в этом секторе торговли, наблюдавшегося в 1920-е гг. Существует четыре возможные теории, объясняющие данное явление. Первая в качестве обоснования приводит политику ликвидации крупных владений и кулацких хозяйств, которая стала основным направлением в послереволюционный период (Ясный. 1949, 151–160). В отличие от небольших владений, именно эти категории хозяйств большевики считали основным источником рыночного производства, и замена этих «ячеек» на огромные социализированные производственные объединения воспринималась как контрмера для восстановления системы сбыта. С одной стороны, у данного подхода имелись свои преимущества: так, например, в соответствии с теорией изменилось распределение масштабов владений. Однако имелись в этом подходе и «подводные камни». Наиболее серьезной проблемой являлось то, что данный подход не учитывал общее падение продаж в 1920-х гг., затронувшее абсолютно все категории аграрного производства (Харрисон. 1990,113). Таким образом, изменения размеров крестьянских владений не являлись ключевым фактором решения проблемы.

* Приведенные данные выражены в тыс. т, за исключением яиц, количество которых приведено в млн шт., а также шкур, которые указаны в тыс. шт. Данные по мясу приведены в убойной массе и включают мясо домашней птицы, дичь и пр., а также говядину, баранину и свинину.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: