Роберт Аллен - От фермы к фабрике

- Название:От фермы к фабрике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8243-1810-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роберт Аллен - От фермы к фабрике краткое содержание

Robert С. Allen. Farm to factory. A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution. Princeton University Press, 2003.

От фермы к фабрике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Каким образом могли североамериканские фермеры обрабатывать в 8 раз больше земли, чем российские? Частично это достижение является следствием механизации сельского хозяйства, поскольку без гужевых уборочных машин и паровых молотилен фермерские хозяйства Америки и Канады не разрастались бы до таких масштабов. Есть и другие причины: даже имея в распоряжении примитивные технологии, можно было снизить занятость в советском аграрном секторе. Такая возможность существовала и в 1913 г., и тем более в период нэпа. Однако общинное устройство деревни — а с ним и сельского хозяйства — истощало трудовые ресурсы, рассредоточивая их по малым хозяйствам.

Перед тем как перейти к оценке «перенаселенности» или безработицы в сельском хозяйстве, следует определить, какие условия труда существовали в тот период в аграрных системах России и Северной Америки. В 1900 г. большинство крестьян в России использовали орудия труда, аналогичные тем, что применялись в начале XIX в. в североамериканском регионе. Обработка земли велась деревянным плугом, боронили зачастую суховаткой. Сеяли вручную из лукошка, жали серпом, а молотили с помощью «цепа, вил, шупеля и веяльного листа» (уполномоченный по трудовым вопросам США, 1899, 86). В Северной Америке к 1900 г. на смену деревянным орудиям труда пришли стальной плуг и дисковая борона, посев производился механически, для сбора урожая применялись гужевые уборочные машины и сноповязалки, а для молотьбы внедрялись паровые механизмы.

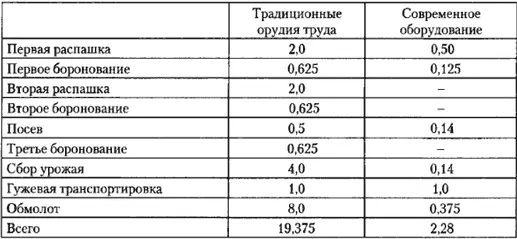

Существует ряд исследований, посвященных влиянию этих нововведений на условия труда в Северной Америке, поэтому можно сопоставить их с работами о российской системе фермерских хозяйств и получить полноценную картину воздействия технологических изменений на труд человека (табл. 4.5). Согласно анализу, приведенному уполномоченным по трудовым вопросам США (1899), сравнение результатов применения ручного и механизированного труда показывает, что сельскохозяйственные технологии 1830-х гг. требовали 64 часов работы на каждый акр земли или 20 человеко-дней работы на гектар (при условии, что рабочий день длился 8 часов). В 1920-х гг. к аналогичным результатам пришли экономисты Госплана в ходе исследований текущей ситуации в советском аграрном секторе (Каган. 1959, 452, примеч. 6). Их данные показывают, что для анализа был взят средний показатель, равный 20,8 человеко-дней работы на гектар земли (в данном случае «человек» означает трудозатраты взрослого работника мужского пола). Чаянов в своей работе (1966, 183–190) приводит похожие выводы нескольких российских исследователей.

Конечно, внедрение механического оборудования позволяло существенно снизить трудозатраты на обработку полей. К началу XX в. количество часов работы на каждую единицу площади уменьшилось почти на 90 % (табл. 4.5). Это сокращение затронуло большинство сельскохозяйственных операций. Кроме того, требовалось гораздо меньше плужной обработки и боронования — более крупные гужевые механизмы возделывали почву на большую глубину и давали более тщательное рыхление. Для Северной Америки экономия трудовых затрат (табл. 4.5), которую давала механизация, имела огромное значение, позволяя обрабатывать огромные сельскохозяйственные площади и расширять хозяйственные объекты.

Однако нехватка современного оборудования вовсе не была единственной причиной столь небольшого размера хозяйств российского крестьянства, поскольку они были довольно мелкими, даже если рассматривать этот аспект с точки зрения общего опыта использования ручных орудий труда. Если по методу Прокоповича экстраполировать нормы Госплана (20,8 человеко-дней на гектар) на российское сельское хозяйство, то итогом станет потребность в 17,8 миллионах лет работы в 50 областях европейской части России [46].

С учетом того, что в данном регионе проживало около 16 миллионов крестьянских семей, можно предположить наличие порядка 39,7 миллионов эквивалентных лет работы взрослого мужчины [47]. Таким образом, очевидно, что даже при условии, если в расчет не берется уровень организации или механизации труда, население региона в 2,2 раза превышало потребность сельского хозяйства в труде.

Источники и примечания:

Традиционные орудия труда

Периоды распашки, приведенные в данной таблице, соответствуют расчетам Чаянова (1966, 183, 190), который предполагал, что на распашку каждой десятины требуется два дня, а также результатам исследований уполномоченного по трудовым вопросам США (1899, 81) — по его данным, при использовании примитивных орудий труда на распашку каждого акра затрачивалось от 5 до 8 часов. Если предположить, что на каждый акр уходило 8 часов работы, то можно подсчитать, что при 10-часовом рабочем дне на каждый гектар требовалось 2 человеко-дня.

Боронование — согласно данным Чаянова (1966, 183), на десятину уходила треть дня. По данным уполномоченного по трудовым вопросам США (1899, 82, 85), на боронование каждого акра требовалось 2,5 часа.

Посев — затраты времени, приведенные здесь для операций посева и боронования, взяты из данных уполномоченного по трудовым вопросам США (1899, 85). Чаянов отводит 2 дня на десятину для посева и для одной распашки.

Сбор урожая — данные Чаянова противоречивы. Сначала он говорит о 6 днях на десятину (1966, 183), что соответствует 5,5 дням на гектар, затем — на с. 189 упоминает о 4,3 днях на десятину. Последняя цифра предполагает, что в этом случае на каждый гектар требовалось 4 дня, что соответствует данным уполномоченного по трудовым вопросам США (1899, 85) — 16 часов на акр при 10-часовом рабочем дне.

Гужевая транспортировка — Чаянов (1966, 183).

Обмолот — Чаянов в своей работе (1966, 183) отводит 9 дней на операции обмолота, веяния и сортировки, а на с. 190 на те же операции предполагается 5,5 дней. Уполномоченный по трудовым вопросам США (1899, 86–87) приводит целый ряд оценок, из которого 32 часа на акр (8 дней на гектар при 10-часовом рабочем дне) представляется целесообразным для анализа.

Современное оборудование

Распашка — Уорд (1990) полагает, что в день работник мог обработать 4,8 акра (приблизительно по 2 часа на акр), что соответствует данным по затратам на обработку земли многолемешным плугом, приведенным в анализе уполномоченного по трудовым вопросам СШ А (1899, 81). При затратах 2 часа на каждый акр требовалось 0,5 человекодней на гектар при 10-часовом рабочем дне, если каждый работник управлял одним плугом. На территории Великих равнин земля требовала только одной распашки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: