Роберт Аллен - От фермы к фабрике

- Название:От фермы к фабрике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8243-1810-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роберт Аллен - От фермы к фабрике краткое содержание

Robert С. Allen. Farm to factory. A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution. Princeton University Press, 2003.

От фермы к фабрике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

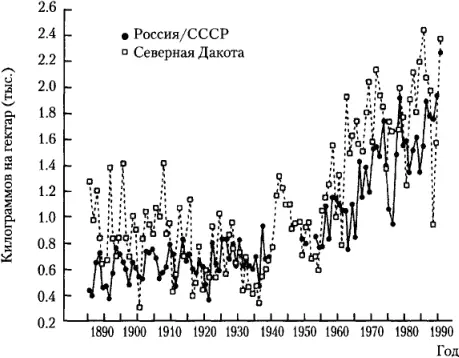

В этих условиях статистика урожаев на Великих равнинах демонстрирует противоречивый опыт исследований, раскрывает те скромные возможности, которые были доступны советскому аграрному сектору. График 4.1 отражает историю урожаев пшеницы в Северной Дакоте и России/СССР за период с конца XIX в. до 1990-х гг. Как уже отмечалось в гл. 2, в преддверии XX в. земли Северной Дакоты давали около 1200 кг/га, в то время как в России этот показатель составлял 500 кг/га. В обоих регионах в 1920-1930-х гг. произошло сближение на уровне 700 кг/га, хотя могли наблюдаться резкие спады объемов урожая, характерные для периодов засухи или политических беспорядков. Использование удобрений, вошедшее в практику после окончания Второй мировой войны, коренным образом изменило ситуацию, позволив в разы повысить урожайность полей как в Северной Америке, так и в СССР. Таким образом, график 4.1 позволяет сделать два весьма важных заключения об истории советского сельского хозяйства. Во-первых, если анализировать урожайность полей из расчета на акр площади, то показатели российской стороны практически не имеют расхождений с показателями сходного по климатическим условиям региона Северной Америки. Иными словами, нельзя говорить о том, что в этом аспекте аграрный сектор России отставал от аналогичного региона экономически развитой страны. Во-вторых, вплоть до 1950-х гг. у Советского Союза не было реальной возможности нарастить производство продовольствия за счет повышения урожайности полей.

Схожая ситуация прослеживается и в животноводстве. За счет повышения норм скармливания можно было стимулировать производство молока и мяса. Однако даже в этом случае выгоды были бы не настолько существенными, а затраты на их достижение, напротив, огромны. Лучшие породы скота способны были быстрее набирать вес, что тем не менее потребовало бы увеличения объема кормов. При этом задача улучшения качества животноводства в России при любой социальной организации общества предполагала длительные сроки исполнения. Здесь не было достижений «зеленой революции», которые по аналогии с развивающими странами, пережившими «революцию» в 1960-х гг., могли бы стать инструментом для стимулирования стремительного роста показателей сельскохозяйственного сектора и позволили бы значительно нарастить объемы производства.

Источник : Данные по сборам урожая в Северной Дакоте взяты из данных Министерства сельского хозяйства США (1955), Статистики сельскохозяйственной отрасли (Министерство сельского хозяйства США, различные годы), Статистического обзора США (Бюро переписи США, различные годы). Данные по российским и советским показателям — из работы Беннета (1933), ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), Ежегодный отчет по производству (различные годы). Расчет данных по урожаям пшеницы в СССР в 1930-х гг. произведен на основе совокупной статистики урожаев всех зерновых культур.

Нельзя отрицать, что Северная Америка действительно обладала технологическим преимуществом в сельскохозяйственном секторе, хотя следует подчеркнуть, что внедрение оборудования позволяло повысить скорее производительность труда работника, а не урожайность на гектар земли. Импорт технологических достижений в СССР мог способствовать высвобождению рабочей силы на фермах, но вряд ли помог бы увеличить поставки продовольствия в города.

Превосходство Северной Америки становится очевидным, если сравнить уровень занятости на гектар в обоих регионах. Идеальным методом является подсчет общего количества рабочих часов, проведенных работником в поле, и корректировка часов с учетом различий в эффективности работы. Однако невозможно произвести точный подсчет, который требуется для этой методики. Оптимальный для нас вариант — посчитать общее количество хозяйств, которое отражает количество семей, занятых в сельском хозяйстве. В 1913 г. на территории европейской части России проживало около 16 млн крестьянских семей, в то время как в США и Канаде, по данным переписи, насчитывалось 481 399 фермерских хозяйств. Расчет трудовых затрат в России на основе этого метода может быть завышен, так как он не учитывает, что члены крестьянской семьи частично были заняты вне сельскохозяйственного сектора; в регионе Северной Америки, напротив, цифры могут оказаться ниже фактических, поскольку здесь, с одной стороны, существовала практика найма работников в сезон сбора урожая, с другой — для обмолота зерна обычно приглашали подрядчиков, в отличие от России, где все этапы производства приходились на самих крестьян. Хотя следует отметить, что процент дополнительной рабочей силы в сельскохозяйственном производстве был весьма невысоким (Уорд. 1990,126–128).

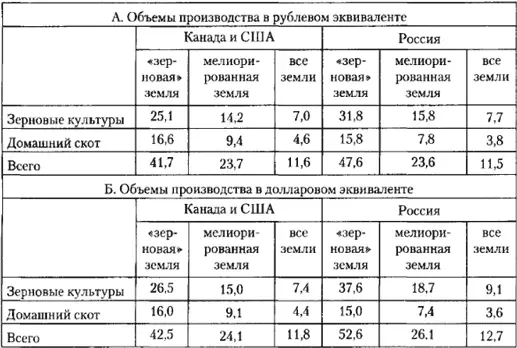

Источники : Данные по Канаде и США взяты из тех же источников, что и для таблиц 4.1 и 4.2. Самой непростой задачей стал расчет объемов производства мяса. Канадские источники (1924–1928. Т. 5. С. 52–53) давали данные по количеству животных, проданных и убитых на фермах. Соответствующие данные по штатам США рассчитывались на основе размеров стада. Расчет количества мяса на одну особь произведен на основе статистики по количеству убитых животных и количеству произведенного мяса, указанной в работе Лиси (1983). Количество говядины на особь было установлено в размере 485 кг, телятины — 100 кг, свинины — 125 кг, баранины — 40 кг.

Данные по России — см.: Прокопович (1918, 27–44). Сопоставление данных по площади земель и количеству ферм в России и Северной Америке позволяет раскрыть фундаментальное различие сельскохозяйственных систем двух регионов — это разница в масштабах хозяйств. Так, в Северной Америке средний размер фермы достигал 84 га мелиорированной земли, а в России — только 11 га.

Вместе с предыдущими выводами о производительности эти условия играли важную роль в производительности труда. Объем производства на каждого работника сельскохозяйственной отрасли равен производительности гектара, умноженной на количество гектаров, приходящихся на одного работника. Табл. 4.4 показывает, что объемы производства с каждого гектара в России и в Северной Америке примерно совпадали, но занятость на единицу площади в России в 8 раз превышала аналогичные показатели североамериканского региона. Следовательно, объем производства на каждого работника в России был в 8 раз ниже, чем на Великих равнинах. Недостаток российского сельского хозяйства заключался не в биологических факторах, определяющих уровень производства на единицу площади и урожайности на единицу скота, а скорее — в организационных и технологических аспектах, от которых зависел уровень занятости сельскохозяйственного работника.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: