Роберт Аллен - От фермы к фабрике

- Название:От фермы к фабрике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8243-1810-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роберт Аллен - От фермы к фабрике краткое содержание

Robert С. Allen. Farm to factory. A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution. Princeton University Press, 2003.

От фермы к фабрике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Источники:

цены — см.: Контрольные цифры, 1929–1930. С. 581–582.

Данные за 1913 г.:

зерно — уровень внедеревенской торговли по данным Уиткрофта (1990а, 269).

прочие товары, кроме овощей и шкур, — Ясный (1949, 78, 223).

Данные по овощам и шкурам весьма приблизительны — расчет по производству и более поздним моделям.

Данные за 1927–1928 гг.:

зерно — Барсов (1969, 103); данные представляют собой оценку междеревенской торговли.

прочие товары — Бергсон (1961, 327), Карч (1957, 26), Карч (1979, 102), Ясный (1949, 233); в этих источниках встречаются некоторые незначительные расхождения. Примечание: оценка потребления мяса скорректирована и включает в себя потребление дичи, мяса домашней птицы и прочее.

Данные за 1937 г.:

зерно — сбор (см.: Дэвис, Харрисон и Уткрофт. 1994, 290) менее 3 млн т, что является приблизительным объемом корректировки сборов по междеревенской торговле, которые отражены в анализе Барсова (1969, 103) за 1928–1932 гг.

прочие товары — Карч (1979, 103), кроме данных по льняному волокну, которые взяты из работы Бергсона (1963, 329). Примечание : данные Карча по торговле мясом, молоком и яйцами скорректированы за вычетом продаж агрономам посредством деления указанных данных на коэффициенты на с. 98.

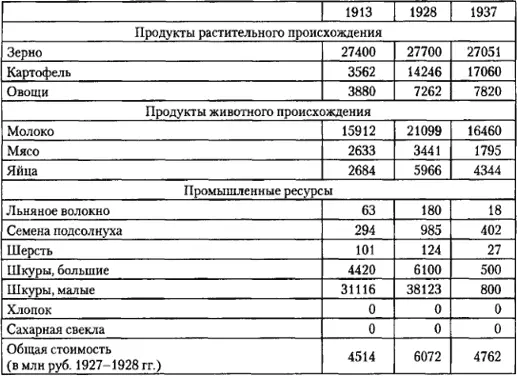

Вторая теория, объясняющая спад на рынке сбыта, была предложена Дэвисом (1980, 39) и повторно приводилась в работе Уиткрофта (1990а). Оба исследователя сосредоточили свое внимание на рынке зерна, который, как отражено в табл. 4.6, действительно переживал резкое сокращение объема продаж. По их мнению, этот спад стал следствием снижения цен на пшеницу по отношению к прочим зерновым культурам. «Причины нехватки зерна не являются загадкой. Попытки правительства контролировать и сдерживать рост цен на зерно привели к закономерной реакции — стремлению перевести излишки зерна на корм животным, стоимость которых можно было реализовать на менее ограниченном частном рынке» (Уиткрофт. 1990а, 99).

Источники : Уровень потребления рассчитан как валовой объем производства за вычетом продаж (по данным табл. 4.6), потерь на ферме и перевода сырья на семена и корм.

Валовой объем производства взят из работ Уиткрофта (1983, 42–43), а также из исследования Дэвиса, Харрисона и Уиткрофта (1994, 287–288). Данные по зерну взя ты по «минимальной оценке». Оценка производства шкур приведена по регрессии про изводства шкур на объем производства мяса.

Примечание: Данные по мясу приведены в убойной массе и включают мясо домашней птицы, дичь и пр., а также говядину, баранину и свинину. «Потери, корм и семена» см.: Аллен (1997, 391).

Недостаток этой теории заключается в том, что, согласно данным табл. 4.6, спад в сфере сбыта затронул многие категории товаров, среди них были и товары животноводческого комплекса. В производстве молока в 1913–1928 гг. действительно наблюдался рост на уровне 8 %, однако объем мясной продукции за аналогичный период вырос лишь на 3 %, объем торговли яйцами сократился на 41 %, шерстью — на 32 %. (Данные по внедеревенскому объему торговли шкурами весьма ненадежны и не позволяют использовать их для детального анализа.) Кроме того, проблемы на рынке вовсе не ограничивались только этими категориями товаров. Торговля картофелем сократилась на 38 %, сахарной свеклой — на 10 %, хлопком — на 7 %, а льняным волокном — на 51 %. Данные, приведенные в табл. 4.7, свидетельствуют о том, что значительная часть этих объемов перешла из сферы продаж в сферу внутреннего потребления деревни: крестьяне предпочитали есть больше молока, мяса, яиц и картофеля, а не продавать их на рынке. Объемы льна и шерсти, перерабатываемые в самой деревне, также увеличились по сравнению с довоенным периодом. Таким образом, смена паттерна поведения, столь сильно беспокоившая большевистское правительство в 1920-х гг., не ограничивалась лишь зерном, хотя, очевидно, что в этой отрасли проблема стояла особенно остро — перемены в той или иной степени затронули многие категории товаров. В этой главе я не ограничиваю исследование отдельными группами сырья и не привожу теории, предметом которых является конкретная продукция, я скорее обобщаю фактические данные и анализирую изменения в совокупных объемах производства, сбыта и потребления.

Третий вариант объяснения спада на рынке сельскохозяйственной продукции — сокращение «добавленного выхода» (налоги и аренда) в постреволюционную эпоху. В 1913–1928 гг. произошло падение объемов налогов и аренды на 51 % в реальном выражении (Аллен. 1997), причем в основном снижение касалось аренды. По одной из версий, крестьяне продавали продукты, чтобы изыскать средства для оплаты налогов и ренты, следовательно, снижение этих статей расходов привело к сокращению объемов продаваемой продукции (Гатак и Ингерсент. 1984, 44–47).

Четвертая теория, стремящаяся объяснить спад в торговле, предполагает отсылку к событиям 1923 г. — «кризису ножниц цен». Согласно этой теории, спад на рынке сельскохозяйственной продукции является следствием ухудшения условий торговли в аграрном секторе, а именно — удешевления товаров сельскохозяйственной отрасли по сравнению с промышленными товарами (или, напротив, удорожания промышленных товаров). В основе этого подхода лежит идея о том, что крестьяне продавали свою продукцию, чтобы привлечь средства для покупки промышленных товаров и уплаты налогов. При повышении относительной стоимости товаров промышленной категории крестьянин стремился приобретать меньше фабричных изделий и потреблять больше продукции собственного производства. В 1920-х гг. советское правительство предпринимало попытки манипулировать условиями торговли в пользу крестьянства с целью стимулировать рост рынка сбыта сельскохозяйственной продукции; к середине десятилетия для решения этой проблемы цены в промышленном секторе занижались принудительно. Однако единственным результатом подобной политики стало вовсе не расширение торговли, а отсутствие товаров в общественных магазинах и соответствующие жалобы крестьян на невозможность приобрести продукцию по официально установленной цене! (Джонсон и Темин. 1993; Грегори. 1994)

Несмотря на то что дискуссия о состоянии торговли имеет важные предпосылки, в ней прослеживается один серьезный недостаток — по нескольким аспектам в 1928 г. условия торговли соответствовали той ситуации, которая была в 1913 г. График 4.2 отражает три аспекта условий торговли. Коэффициент соотношения цен на сельскохозяйственный опт и промышленный опт в 1922–1923 гг. был на 47 % ниже, чем в 1913 г. Однако уже к концу десятилетия его значение восстановилось, практически сравнявшись с довоенным показателем, равным 1. При этом анализ поведения индекса розничных цен свидетельствует о еще более экстремальных значениях: несмотря на то что уровень инфляции на рынке промышленных товаров за период с 1913 по 1922–1923 гг. на 80 % превысил инфляцию на рынке продовольствия, согласно индексу розничных цен, к 1928 г. эти показатели вернулись к первоначальным значениям. Расчет розничных условий торговли, включая анализ данных по регулируемым ценам государственных и кооперативных магазинов, демонстрирует приблизительное сходство моделей изменения цен [52].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: