Владимир Абашев - Пригов и концептуализм

- Название:Пригов и концептуализм

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0217-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Абашев - Пригов и концептуализм краткое содержание

Пригов и концептуализм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Отправляясь непосредственно от этого наблюдения Ремизова, я предполагаю наметить комплекс проблем, связанных с оформлением образа автора (и его «автопортретов» в прямом, метафорическом и символическом смыслах) в нескольких творениях ДАПа [159]. В конечном итоге важно было бы выявить «эпистемологические», «концептуальные» (пользуясь терминологией самого ДАПа), другими словами — философско-эстетические, культурологические и общеантропологические (за-антропологические, транс-антропологические?) основания, обусловившие его решительный выбор пути «поверх барьеров», все более расширяемого благодаря введению новых и по-иному знаково-оформляемых возможностей. Я предполагаю показать это в форме абсолютно пунктирного пробега, выделив 4 текста, которыми отмечены начало и финал «проекта ДАП».

I

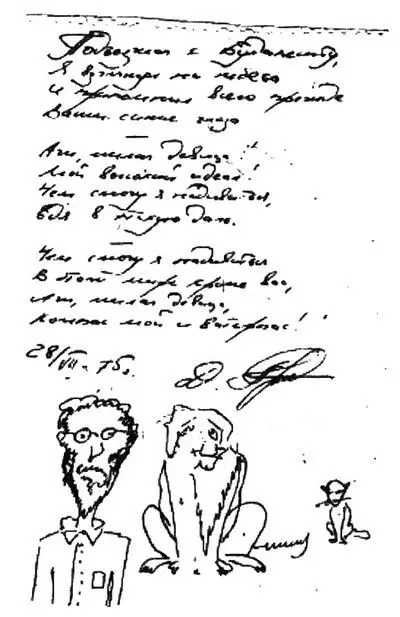

Это стихотворение — одно из ранних, со всей очевидностью не предназначенное для публикации (и, насколько мне известно, не опубликованное) [160]. На страничке, вырванной из блокнота-травелога, именно благодаря ее крайней простоте проявились те качества, которые составили в итоге, на мой взгляд, фундаментальную основу столь широко развернувшегося в конце концов творчества ДАПа.

Что я имею в виду? Стихотворение по-игровому ориентировано на «модель», созданную — конечно же — Пушкиным, на его известнейшее стихотворение «Подъезжая под Ижоры», переложенное на музыку Г. Свиридовым и многими другими композиторами, исполнявшееся бесчисленное количество раз то в числе русских романсов, то как стихотворение (в частности, Смоктуновским), т. е. — что очень важно! — стихотворение ДАПа ориентировано на текст классика Пушкина, абсолютно растиражированного и идеологизированного в русской культуре, особенно советского периода.

Думаю, именно поэтому оно было использовано ДАПом в качестве прототекста своего творения: нечто подобное ДАП проделывал и с растиражированными и приспособленными к нуждам радиопропаганды стихами Ахматовой, Пастернака и т. д., т. е. уже в этом тексте ДАПа очевидна установка на выявление механизмов культуры, функционирующих как процесс идолотворчетва, в котором союзно участвуют (зачастую не осознавая этого) творящие «единицы» и тиражирующие их, «поклоняющиеся» им «массы» [161].

Стихотворение Пушкина было написано в 1829 г., т. е. уже известным всей читающей России поэтом, и представляло собой закрепившийся за Пушкиным жанр «шутливого признания в любви». Литературоведение его относит к типу «альбомно-эпистолярных посланий», поскольку оно было обращено к 17-летней тогда Екатерине Вельяшовой, включенной Пушкиным в его «донжуанский список».

Из архива Л. Силард.

Подъезжая к Будапешту,

Я взглянул на небеса

И припомнил всего прежде

Ваши синие глаза.

Аги, милая девица!

Мой высокий идеал!

Чем смогу я надивиться,

Едя в этакую даль.

Чем смогу я надивиться

В этом мире кроме вас,

Аги, милая девица,

Компас мой и ватерпас!

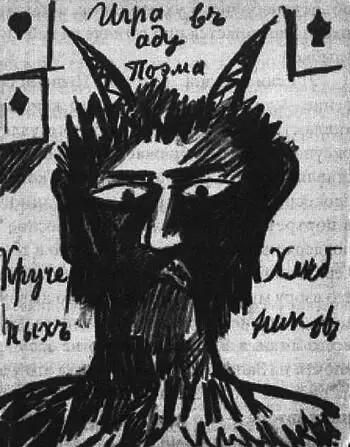

Рисунок Н. Гончаровой на обложке

первого издания поэмы А. Крученых и В. Хлебникова

«Игра в аду» (1912).

Профиль Вельяшовой Пушкин нарисовал на полях рукописи (как он это делал не раз, указывая на объект своих чувств изображением профиля, ножки, руки и т. д.).

Ритмической структурой и особенно лексикой первой и третьей строк своего стихотворения ДАП подчеркнуто отсылает к «прототексту», вступая в «игровой диалог» с классиком № 1, другими словами: молодой и еще фактически не известный (во всяком случае, еще нигде, даже за границей, не печатаемый) автор — принимая позу самоумаления, прежде всего благодаря нарочитой неуклюжести своего текста, в частности ошибочному построению словоформ типа «едя» («едя в этакую даль») или нарушающим узус словосочетаниям («компас мой и ватерпас»), но и «авангардным рифмам» (идеал — даль), — начинает игровую, однако по существу очень серьезную полемику с мировидческими установками избранного им прототекста — творения классика (как и в случае с Пастернаком).

В чем это проявляется?

1) Если стихотворение Пушкина — очевидное, хотя и шутливое в концовке, любовное послание, то стихотворение ДАПа обращено к «девице» (на самом деле — к маленькой девочке), рисуемой не как объект любовного ухаживания, а как «высокий идеал», о котором тоже вспоминается при взгляде на небо и говорится тоже с шутливой улыбкой.

2) Если рисунок, которым Пушкин сопровождает свое стихотворение, — традиционная для этого жанра, по крайней мере у Пушкина, «иллюстрация» объекталюбовного увлечения (профиль, ножка), то рисунок ДАПа изображает не объект, а автора послания,т. е. представляет своего рода автопортрет, который оказывается переводом словесного автопортрета, запрятанного в тексте стихотворения, в портрет изобразительный: словесное и визуальное изображения поддерживают друг друга, особенно в том, что касается игрового подчеркивания самоумаления автора перед огромностью открывшегося его взору мира. И если словами это выражено как весело разыгрываемое удивление перед дальностью поездки (« едяв этакую даль» — хотя всего лишь в Будапешт! — но не забудем, что речь идет о поездке «почти на Запад» во времена, когда это удавалось очень немногим), то на рисунке это представлено как замена ожидаемой по привычке подписи автора — его изображением,«динамизируемым» связанностью с милыми зверушками.

В последнем я вижу специфически приговское перепроигрывание авангардных игр, когда Хлебников, а потом и Хармс, и Введенский, и многие другие (вспомним и Ремизова, и Шагала) увлеченно занимались антропологизацией зооперсонажей (вспомним, например, «Зверинец» Хлебникова), в продолжение чего ДАП, выводя автора текста за пределы антропоморфности, стал сближать его с разного рода «малыми мира сего». Он заявил об этом программно в «Предуведомлении» к «Восемьдесят пятой азбуке (птиц, зайцев, зайчат, клопиков, медведей и меня» и многократно обыграл в шутливых диалогах поэта — но чуть ли не в духе Франциска Ассизского [162]— с «крохотной пташкой» (там же, с. 5), с Котом (там же, с. 168–174), «заенькой» (так! — Л.С. ) [163], «конем опавшим» (там же, т. 2, с. 73), «небесной пичужкой» (там же, с. 102) и в обращениях к разного рода живности — вспомним, к примеру, диалоги поэта с мухой и тараканом:

«Мой брат, таракан, и сестра моя, муха

Родные, что шепчете мне вы на ухо» [164].

Интервал:

Закладка: