Коллектив авторов - Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в обучении

- Название:Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в обучении

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент ТеревинфDRM

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98563-388-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в обучении краткое содержание

Книга предназначена для практических психологов, дефектологов, логопедов и педагогов.

Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в обучении - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

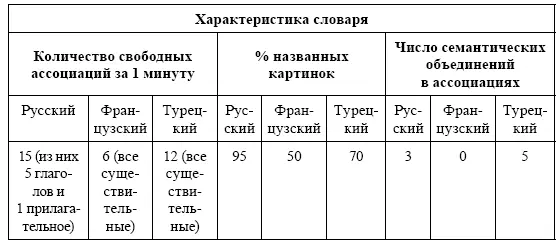

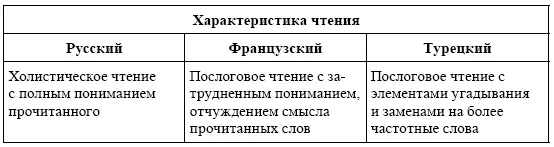

В речевой сфере у девочки также были выявлены различия в трех языках, которыми она сейчас пользуется (табл. 1).

Исследование мнестических функций девочки показало хорошую сформированность слухоречевой, зрительной и двигательной памяти.

Задания, направленные на исследование интеллектуальной сферы девочки, выявили сформированность операций обобщения, однако нахождение обобщающего понятия вызывало у ребенка затруднения. Понимание смысла сюжетной картинки и серии сюжетных картинок не вызвали у Сони трудностей.

Таким образом, на фоне колебаний уровня умственной работоспособности и истощаемости, у Сони наблюдалась недостаточная сформированность двигательных (кинетических, кинестетических, регуляторных и пространственных) и некоторых речевых функций.

При этом хороший уровень сформированности гностических, местнических, интеллектуальных и большинства вербальных функций на русском языке может служить опорой в коррекционном процессе.

Таблица 1

Речевые функции в разных языках

В данном случае хорошее развитие интеллектуальных функций сочетается со слабостью нейродинамического и эмоционально-аффективного аспектов психической деятельности. Девочка очень требовательна к себе и болезненно переживает неуспех в любом задании.

Основные цели и стратегия коррекции

Основная стратегия нейропсихологической коррекции заключалась в реализации комплексного подхода к коррекционному процессу, сочетающего психологические, логопедические, нейропсихологические (когнитивные и двигательные) и общеоздоравливающие виды помощи ребенку, как внутри каждого занятия, так и с привлечением разных специалистов. Кроме занятий с нейропсихологом, на данный момент Соня посещает детского психотерапевта.

Данные нейропсихологической диагностики позволили нам наметить задачи первого этапа коррекции. Основными мишенями коррекционно-развивающих занятий стали:

– повышение мозговой активности (нейродинамики психической деятельности);

– развитие двигательных функций;

– формирование саморегуляции и контроля;

– формирование пространственных представлений;

– формирование номинативных процессов;

– формирование процесса категоризации;

– гармонизация эмоционально-аффективного состояния девочки.

Для активизации энергетического потенциала ребенка (I блока мозга по А.Р. Лурия – 1973) большое внимание уделялось дыхательным упражнениям – выработке правильного диафрагмального дыхания, способствующего улучшению кровообращения, массажу органов живота, успокоению, концентрации внимания, общему улучшению самочувствия и, конечно, формированию произвольной саморегуляции дыхания. Сначала специалист обучал девочку правильному дыханию в игровой форме, что улучшало эффективность и эмоционально вовлекало ребенка. Например, на живот Соне, находящейся в горизонтальном положении, укладывалась игрушка, которую надо было «катать», и то, насколько подвижным оказывался такой «лифт», служило показателем правильного вдоха и выдоха. Далее подключались различные дыхательные игры: « Перышко», « Дутибол» и др., суть которых состоит в том, чтобы направлять поток воздуха на нужный предмет, удерживая его в воздухе или направляя на заданную цель (см. рис. 26 на с. 163). В дальнейшем, когда дыхательные навыки уже автоматизировались, мы стали включать дыхательные упражнения в некоторые упражнения двигательного этапа коррекции.

Для снятия эмоционального напряжения (возбуждения) на каждом занятии проводились релаксационные упражнения, с использованием элементов телесно-ориентированной терапии. Этому также уделялось много внимания, так как телесные «зажимы», отклонения от нормального тонуса могли быть как причиной, так и следствием возникших эмоциональных трудностей ребенка, и негативно сказывались на ее развитии. Важную роль при релаксации играет музыка, освещение, запахи, воспоминания событий и ощущений. Кроме этого, во время релаксации производился массаж определенных зон (например, стопы, так как в этой части тела сосредоточены представительства всех зон мозга, и их стимуляция таким образом повышает и мозговую активность в целом). После релаксации на занятиях Соня становилась спокойной, более внимательной, вследствие чего могла воспринимать больше информации. Такие упражнения девочке очень нравились.

Формированию двигательных функций посвящалась большая часть занятия. Использование двигательных методов нейропсихологической коррекции (Комплексная коррекция… 2014) способствовало формированию у ребенка межполушарных взаимодействий, пространственных представлений, динамического и кинестетического праксиса, внимания и контроля.

Формирование пространственных представлений началось с определения и осознания схемы тела (на этапе двигательной коррекции) с использованием внешних опор, ориентирующих ребенка в том, где верх и низ, право и лево (в том числе посредством двигательных диктантов, когда ребенок двигается по комнате, руководствуясь инструкцией ведущего, и, при условии верного выполнения всех шагов, достигает определенной цели). Следующим этапом формирования пространственных представлений (в ходе когнитивной коррекции) явились упражнения, в которых ребенок может манипулировать различными объектами, собирать их по определенной схеме (пазлы, кубики, мозаики), а также написание графических диктантов.

Для формирования саморегуляции и контроля, навыков внимания на занятиях нейропсихологической коррекции мы применяли игры со стоп-сигналами, которые предполагают преодоление стереотипов, выбор определенной реакции только лишь на заданный стимул (хлопок, колокольчик, слова, музыка) и выполнение соответствующего действия. Поначалу Софье сложно было преодолевать устоявшиеся стереотипы, но со временем такие игры перестали вызывать у нее затруднения. Кроме этого использовались игры с правилами, где есть определенная цель, способы ее достижения, и правила, которые нарушать нельзя.

Также на занятиях велась работа по развитию номинативных процессов девочки и способности к категоризации: соотнесение образа предмета с соответствующим ему словом-наименованием, для чего необходимо представить в сознании ребенка образ предмета как комплекс ощущений – тактильных, вкусовых, зрительных и т. д. Для этого применялись такие игры как: «Я знаю пять…», «Сравнение понятий», «Закончи словосочетание», описание предметов с привлечением ощупывания и др. Все задания проводились в игровой форме и носили соревновательный характер – за каждую игру начислялись призы («сокровища», наклейки и т. д.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: