Коллектив авторов - Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в обучении

- Название:Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в обучении

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент ТеревинфDRM

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98563-388-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в обучении краткое содержание

Книга предназначена для практических психологов, дефектологов, логопедов и педагогов.

Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в обучении - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

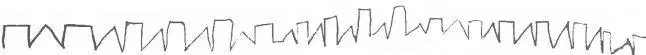

Софья продолжала занятия в нашем центре (полный курс составляет 20–25 занятий), но уже после первых 10 занятий и специалист, и родители заметили положительные изменения: девочка стала более спокойной и усидчивой, уменьшились капризы, многие упражнения, выполнение которых требует хорошей пространственной ориентации, Соня стала выполнять без проблем. Существенно улучшилась сукцессивная организация действий: так в графической пробе на динамический праксис через 10 занятий Соня сделала только одну персевераторную ошибку, хотя наличие компенсаторных расподоблений элементов еще указывало на кинетические трудности (рис. 12).

Рис. 12. Графическая проба на динамический праксис после 10 коррекционных занятий

Но самое большое удовлетворение нам принесли результаты повторного заполнения мамой шкалы Коннерса. Высокие показатели раздражительности, импульсивности и резкой смены настроения стали низкими. Суммарный балл снизился в результате с 21 до 12, что является нормативным. То есть проведенные занятия оказались очень эффективными для преодоления СДВГ.

Заключение

Данный случай очень хорошо демонстрирует особенности формирования речи и других психических функций в условиях дву– и многоязычия:

– неодновременное и неодинаковое развитие разных языков, и прежде всего, неодновременное появление качественных скачков в развитии речевых функций на разных языках;

– несоблюдение необходимых условий формирования билингвизма (четкое разделение языка общения дома и в школе/детском саду) привело к возникновению ситуации несформированного билингвизма, что даже у очень способного ребенка отрицательно повлияло на развитие некоторых когнитивных (в первую очередь категориальных), двигательных и эмоциональных функций;

– ребенок в ситуации дву– и многоязычия нуждается в психологическом, в том числе нейропсихологическом сопровождении.

Литература

Выготский Л.С. К вопросу о многоязычии в детском возрасте / Умственное развитие детей в процессе обучения. – М.; Л.: Учпедгиз, 1935.

Глозман Ж.М. Нейропсихология детского возраста. – М.: Академия, 2009.

Глозман Ж.М., Потанина А.Ю., Соболева А.Е. Нейропсихологическая диагностика дошкольников. – СПб.: Питер, 2008.

Комплексная коррекция трудностей обучения в школе / Под ред. Ж.М. Глозман, А.Е. Соболевой. – М.: Смысл, 2014.

Котик-Фридгут Б.С. Системно-динамическая концепция А.Р. Лурия и нейропсихология сегодня // Вопр. психол. 2002. № 4. С. 68–76.

Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. – М.: Изд-во МГУ, 1973.

Гиперактивные дети: коррекция психомоторного развития / Под ред. М. Пассольт. – М.: Академия, 2004.

Schwartz M., Leikin M., Share D. Bi-literate Bilingualism versus Mono-literate Bilingualism: A Longitudinal Study of Reading Acquisition in Hebrew (L2) among Russian-speaking (L1) children // Written Language and literacy. 2005. V. 8 (2). P. 179–206.

Walter S., Leue R. Sprachforderung in Kindertagesstatten. – Berlin, 2001.

Случай коррекции патологического онтогенеза речевого развития, вызванного несформированностью билингвизма

Емельянова Е.Н.

В практике специалистов Центра детской нейропсихологии был не один случай коррекции патологического онтогенеза речевого развития, причиной которого оказался несформированный билингвизм. Дети, в силу обстоятельств в раннем возрасте оказавшиеся вместе с родителями в чужой стране, в чужой языковой среде, испытывают серьезные трудности, обучаясь впоследствии в русских школах.

В июле 2002 года в Центр детской нейропсихологии обратилась за помощью мама девятилетней Ани Б. Девочка училась в третьем классе частной школы, но не могла считать даже в пределах 20, с трудом писала, страдала от отсутствия друзей-ровесников. Во внешнем виде Ани и ее поведении явно проступали черты инфантилизма. Маленького роста, худенькая, с тонкими ручками и ножками, она производила впечатление испуганного зверька.

Нейропсихологическое обследование выявило сохранность интеллекта и достаточно хорошую слухоречевую память, при этом были отмечены несформированность межполушарного взаимодействия (некоторые пробы Аня выполняла левой рукой), трудности в пробах на пространственный гнозис, повышенную утомляемость, угадывающее послоговое чтение, зеркальное письмо, дефицит моторного развития. Неудивительно, что одноклассники и учителя воспринимали Аню как не вполне соответствующую норме.

В беседе с мамой выяснилось, что в период с 2 до 7 лет Аня жила с родителями в Англии. Вначале она посещала английский детский сад, но поскольку там она только сидела в уголке и плакала в ожидании, когда же ее заберут домой, родителям было рекомендовано посещение детского сада прекратить. Последующие почти пять лет Аня провела в родной семье, но с англоговорящей няней.

В результате девочка не имела возможности общаться со сверстниками, не знала детских игр и не могла найти общий язык с детьми

в коллективе, что привело как к несформированности навыков общения, так и к недоразвитию моторной сферы ребенка. Кроме того, разговаривая на русском языке лишь с родителями, Аня сумела освоить незначительную для полноценного общения часть родной речи. Но и разговоры по-английски с няней не позволили ей овладеть вторым языком в достаточной мере. Оказавшись в русской школе, Аня попала в совершенно незнакомую ей среду, недостаточно развитая речь ограничила круг ее общения. В свою очередь, недостаточный круг общения тормозил развитие речи. Проблемы социализации Ани были вызваны именно задержкой речевого и моторного развития, что стало следствием отсутствия своевременной коррекции.

Л.С. Выготский в статье «Основные проблемы современной дефектологии», впервые опубликованной еще в 1929 году, приводит пример из опыта А.Е. Петровой, которая анализировала «примитивную» девочку, говорившую одновременно на татарском и русском языках и признанную психически ненормальной. Но работа с этой девочкой показала, что «весь симптомокомплекс, заставивший заподозрить болезнь, определялся в основном примитивностью, обусловленной в свою очередь отсутствием твердого владения каким-либо языком» ( Выготский , 1983, с. 25).

После нейропсихологического обследования Ане было рекомендовано пройти курс нейрокоррекционных занятий. Систематически выполняя двигательные и когнитивные упражнения в курсе базовой нейропсихологической коррекции, состоящем из 15 занятий, девочка постепенно стала осваивать пространственные понятия; у нее медленно, но верно простраивались межполушарные связи. Рекомендованный специалистами режим работы и отдыха, каждодневный контрастный душ увеличили работоспособность. Так, например, время выполнения пробы Шульте при первом обследовании составляло от 3 до 3,5 минут, а при втором – среднее время составило 1 минуту 15 секунд.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: