Михаил Никитин - Происхождение жизни. От туманности до клетки

- Название:Происхождение жизни. От туманности до клетки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-4350-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Никитин - Происхождение жизни. От туманности до клетки краткое содержание

Происхождение жизни. От туманности до клетки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

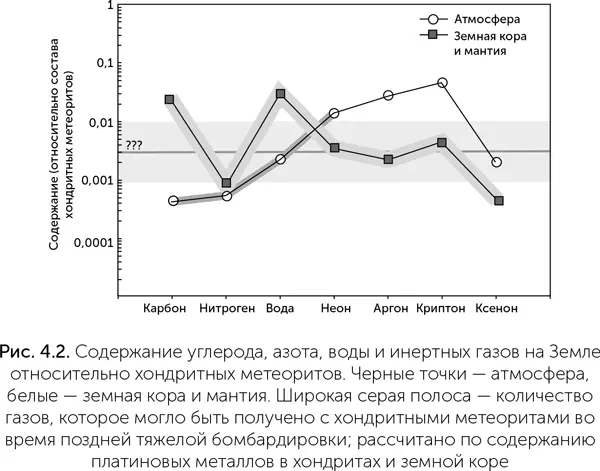

Изотоп 129Xe образуется из йода 129I с периодом полураспада 17 млн лет. Йода на Земле примерно в 10 000 раз больше, чем ксенона, поэтому можно ожидать, что почти весь земной ксенон будет представлен изотопом 129Xe. Однако его избыток по сравнению с обычным соотношением изотопов (известным применительно к метеоритам, где отношение йод/ксенон гораздо ниже) в атмосфере Земли очень мал, а в мантии – немного больше. Это значит, что, пока 129I на Земле еще был, происходили свободный выход ксенона из мантии в атмосферу и активная потеря из атмосферы в космос. Примерно через 50 млн лет от начала Солнечной системы, когда 129I почти закончился, эти процессы прекратились. Тяжелые изотопы ксенона 132Xe, 133Xe и 136Xe образуются при делении ядер плутония 244Pu с периодом полураспада около 80 млн лет. Их содержание на Земле дает такие же оценки времени потери ксенона и свободного выхода из мантии в атмосферу. Эта датировка хорошо согласуется с гафний-вольфрамовой датировкой образования Луны и подтверждает, что гигантский удар, породивший Луну, был последним в истории Земли.

Эпизоды «океана магмы», следовавшие после каждого такого удара, приводили к массированному выходу газов из мантии в атмосферу. С переходом от «океана магмы» к тектонике плит выход газов сильно замедлился, но продолжается. Судя по содержанию калия в горных породах, 30–40 % изотопа 40Ar, возникшего при распаде калия, остается в глубинах Земли, но остальная часть вышла в атмосферу.

Мегаимпакты и атмосфера

Процесс образования Земли должен был включать несколько десятков крупных столкновений планетных зародышей. Выделение энергии при таких ударах (они еще называются мегаимпактами) приводило к расплавлению поверхности Земли до состояния «океана магмы». Эпизоды «океана магмы» после гигантских столкновений могли продолжаться по 1–2 млн лет благодаря парниковому эффекту от плотной атмосферы из СО 2и паров воды, давление которой могло в 500 раз превышать современное (Martin et al., 2006). Кроме того, в момент столкновения может происходить потеря атмосферы в космос. Сначала ударная волна разгоняет часть атмосферы до скорости выше второй космической, а потом выделяющиеся при столкновении твердых тел раскаленные пары силикатов и железа с температурой выше 10 000 °C разогревают атмосферу настолько, что ее молекулы улетают в космос за счет теплового движения.

По расчетам получается, что степень потери атмосферы очень сильно зависит от энергии столкновения. Столкновение Тейи с Землей должно было вызвать потерю более 90 % существовавшей до того атмосферы (Stewart et al., 2014). Однако падение на Землю более мелких протопланет или столкновение двух аналогов Тейи между собой приводит к потере не более 20 % атмосферы. Так что игра случая в ходе роста планет земной группы могла привести к тому, что Венера сохранила больше газов из первичной атмосферы, чем Земля, если она росла из более мелких зародышей.

Климат и парниковый эффект

Атмосфера сильнейшим образом влияет на климат планеты, тепловой баланс которой складывается из нескольких источников: излучения Солнца и выделения тепла в недрах планеты благодаря радиоактивному распаду, гравитационной дифференциации и приливному трению. Тепло уходит в космос путем инфракрасного излучения через атмосферу, поэтому прозрачность атмосферы для видимого света (основной путь энергии к планете) и инфракрасного излучения может очень сильно влиять на температуру планеты. Например, Венера получает в три раза меньше энергии на квадратный метр, чем Меркурий, однако температура ее поверхности почти на 200 °C выше – благодаря парниковому эффекту от плотной углекислотной атмосферы. Кроме того, атмосфера распределяет тепло по поверхности планеты, поэтому перепады температур между дневным и ночным полушарием Венеры не превышают долей градуса, а на безатмосферном Меркурии они составляют порядка 300 °C.

Парниковый эффект (избирательное поглощение инфракрасных лучей) обеспечивают три газа: углекислый газ, водяной пар и метан. Вклад углекислого газа прост и очевиден: чем его больше, тем сильнее поглощение инфракрасных лучей и больше парниковый эффект. Водяной пар является парниковым газом, пока он пар; но, конденсируясь в облака, он, напротив, отражает в космос свет Солнца и охлаждает планету. Баланс между облаками и прозрачным водяным паром в атмосфере зависит от множества факторов, и рассчитать его для древней Земли пока нереально. Наконец, вклад метана тоже неоднозначен. Сам по себе метан является очень активным парниковым газом. Однако продукты его фотолиза – ацетиленовые углеводороды – образуют дымку, поглощающую видимый свет. На Титане с его атмосферой из азота и 1 % метана из-за антипарникового эффекта этой дымки температура поверхности примерно на 10 °C ниже, чем была бы при чисто азотной атмосфере. Чтобы метан в атмосфере увеличивал температуру планеты, его концентрация должна быть достаточно низкой, до 0,1 %. В этом случае фотолиз идет в сторону быстро выпадающих с дождями формальдегида и синильной кислоты.

Совместное действие парникового эффекта и химического выветривания может стабилизировать климат планеты. При повышении температуры и влажности химическое выветривание ускоряется, СО 2изымается из атмосферы, приводя к ослаблению парникового эффекта и падению температуры. Оледенение блокирует доступ СО 2к горным породам, в результате СО 2накапливается в атмосфере, усиливает парниковый эффект и приводит к таянию льдов.

Тепловой баланс планет в прошлом можно рассчитать. Радиоактивное тепло и гравитационная дифференциация вносили сколько-нибудь заметный вклад лишь в первые 50–100 млн лет истории планеты. Выделение тепла за счет приливного трения тоже было велико лишь в первые 10–20 млн лет после образования Луны и с тех пор неуклонно снижалось. Основным источником тепла для планет практически всегда было Солнце. Светимость молодого Солнца, после того как оно прошло стадию T Тельца с мощными ультрафиолетовыми вспышками и вышло на устойчивый режим термоядерных реакций, была примерно на 30 % ниже современного уровня. Если бы Земля тогда имела такую же атмосферу, как сейчас, она бы полностью покрылась льдами. Однако следы оледенений в геологической летописи архейского периода ограничены одним эпизодом 2,9 млрд лет назад, а из более древних времен известны только океанские и озерные осадки. Следовательно, древняя атмосфера Земли создавала сильный парниковый эффект.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: