Михаил Никитин - Происхождение жизни. От туманности до клетки

- Название:Происхождение жизни. От туманности до клетки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-4350-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Никитин - Происхождение жизни. От туманности до клетки краткое содержание

Происхождение жизни. От туманности до клетки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

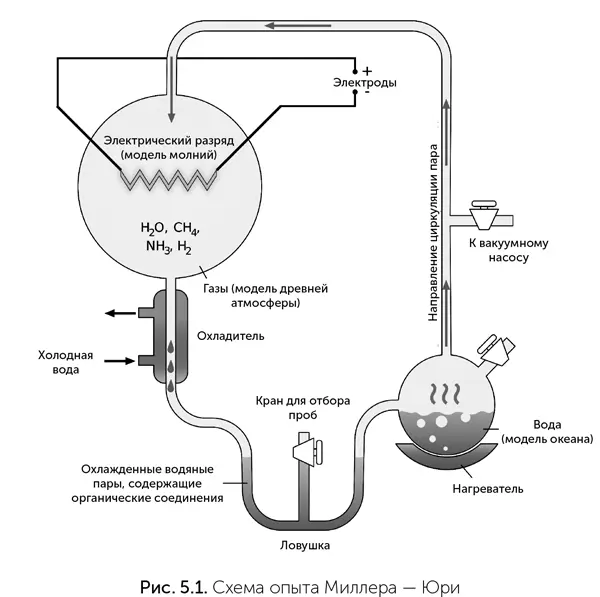

В целом можно было считать, что большинство необходимых для жизни молекул синтезируются абиогенно в условиях древней Земли.

Сложности теории абиогенеза

Через несколько лет после опытов Миллера была открыта двухспиральная структура ДНК, и началось бурное развитие молекулярной биологии. За 10–15 лет был расшифрован генетический код (таблица соответствия между последовательностями ДНК и белков), изучены механизмы копирования ДНК и обмена ее участками. Стал понятен путь передачи наследственной информации в клетках (ДНК → РНК → белки), носящий название «центральная догма молекулярной биологии», и открыты многие другие детали функционирования клеток. Стало понятно, что живые клетки не так просты, как казалось во времена Опарина, и пропасть между живым и неживым стала казаться совсем непреодолимой.

Важнейшую роль в любом живом организме выполняют так называемые полимерные молекулы. Они состоят из множества звеньев, соединенных в цепочку. Полимерные молекулы в клетках относятся к трем основным классам: белки, нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) и полисахариды. Белки состоят из соединенных в цепочку аминокислот, ДНК и РНК – из нуклеотидов, а полисахариды – из моносахаридов. Свойства полимеров зависят от типов входящих в них звеньев, от их последовательности и от типов связей между звеньями. Например, два хорошо известных полисахарида – крахмал и целлюлоза – состоят из длинных цепочек молекул глюкозы и отличаются только типом связи между глюкозными звеньями.

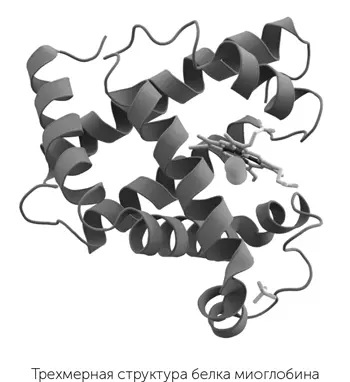

В составе белков встречаются 20 основных аминокислот. Нуклеотидов же только пять, из них три (аденозин, гуанозин, цитидин) – общие для ДНК и РНК, тимидин входит только в ДНК, а уридин – только в РНК. Полисахариды чаще всего состоят из одного или двух типов моносахаридов. Молекулы ДНК обычно образуют длинные нити. У большинства белков нить компактно свернута в клубок (глобулу), но бывают и белки, нити которых сплетаются в длинные и толстые «канаты» (фибриллы). В качестве примера можно привести коллаген сухожилий или фиброин шелка.

ДНК в клетках служит хранилищем генетической информации. Белки выполняют самые разнообразные функции, но чаще всего они работают ферментами, т. е. ускоряют (катализируют) определенные химические реакции. Кроме ферментов существуют транспортные, сигнальные, защитные и многие другие функциональные группы белков. Полисахариды обычно играют в живых организмах две роли: формы хранения сахаров (крахмал, гликоген) и прочного конструкционного материала (целлюлоза, хитин).

Геном даже самых простых бактерий состоит из более чем миллиона нуклеотидов и кодирует свыше тысячи белков. Иными словами, бактериальная клетка содержит мегабайты информации. Для работы этого генома требуются специальные молекулярные машины сборки белков, копирования ДНК, энергоснабжения и средства регуляции и управления. Сложность такой системы очень высока, а более простых самостоятельно размножающихся систем биология не знает. Вирусы не в счет – для их размножения требуется сложная живая клетка. Мы знаем только один путь происхождения более сложных систем из простых – это эволюция по Дарвину, путем естественного отбора. Но чтобы началась эволюция, нужны какие-то единицы живого, способные к размножению. Если естественный отбор начинается только с появлением первой клетки, то для ее образования случайным путем требуется гигантское время – на много порядков больше возраста Вселенной. Эта проблема называется «неупрощаемая сложность» (irreducible complexity). Астрофизик Фред Хойл охарактеризовал ее при помощи аналогии: «случайное самозарождение жизни так же вероятно, как случайная сборка „Боинга-747“ при прохождении урагана через мусорную свалку».

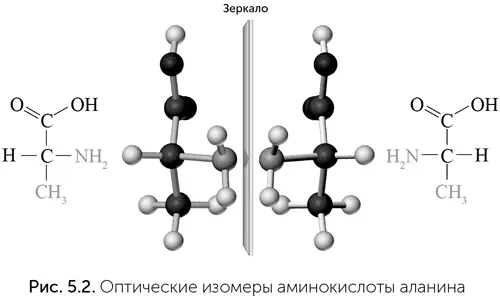

Вторая проблема чисто химическая, и связана она с формой молекул аминокислот и сахаров в живых организмах. Поскольку связи атома углерода (а их четыре) направлены к вершинам пирамиды, возможны два способа размещения четырех разных групп вокруг такого атома, и эти два способа являются зеркальными отражениями друг друга, подобно левой и правой руке (рис. 5.2). Подобное свойство веществ называется еще хиральностью (от др.-гр. χειρ – «рука»). Молекулы с такими свойствами называются еще «оптически активными». Это название – «оптическая активность» – напоминает о свойстве подобных веществ поворачивать плоскость поляризации проходящего через них света; хиральные молекулы поворачивают плоскость поляризации по-разному, т. е. являются оптическими изомерами [4]. Оптическая активность позволила, например, Луи Пастеру разделить левовращающий и правовращающий изомеры винной кислоты, просто сортируя их кристаллы пинцетом: в поляризованном свете одни кристаллы были темными, а другие – светлыми. Он же показал, что плесень может питаться только правовращающим изомером винной кислоты.

Оптические изомеры многих веществ, например, молочной кислоты, легко отличить по вкусу и запаху, потому что наши обонятельные рецепторы – это белки, построенные из левых изомеров аминокислот. Правовращающие аминокислоты в белках не встречаются, хотя иногда бывают в клеточных стенках бактерий, пептидных антибиотиках и других экзотических местах. Кроме того, все природные ДНК и РНК содержат исключительно правый изомер сахара (рибозы или дезоксирибозы). Живое вещество, таким образом, хирально чистое, т. е. состоит из оптических изомеров определенного типа, тогда как во всех абиогенных синтезах получаются левые и правые изомеры в равных долях, а сделанные из такой смеси цепочки белков и РНК имеют беспорядочную укладку и не способны выполнять никакие биологические функции.

Оптическая активность вещества проявляется либо при взаимодействии с поляризованным светом, либо при встрече с другим оптически активным веществом. Если мы хотим объяснить переход от смеси изомеров в абиогенно синтезированной органике к хирально чистому живому веществу, то оказываемся в положении Мюнхгаузена, тащившего себя из болота за волосы: ведь для получения чистых оптических изомеров в клетках нужны ферменты из хотя бы 50–100 аминокислот одной оптической формы, которые невозможно получить из смеси двух оптических форм аминокислот.

Третью проблему обнаружили геохимики и космохимики. Межпланетные аппараты изучили Луну, Венеру, Марс и Меркурий, стал известен состав атмосфер Венеры и Марса. Применение новых аналитических методов к древнейшим земным горным породам позволило уточнить состав древней атмосферы Земли. Он оказался очень похожим на современные атмосферы Венеры и Марса – 95–98 % углекислого газа (СО 2), 2–4 % азота (N 2) и малые доли других газов, в основном аргона и сернистого газа. Из такой газовой смеси в аппарате Миллера не получается никакой органики. Опыт Миллера, по современным астрономическим представлениям, имитирует условия протопланетного облака, планет-гигантов и их ледяных спутников, где действительно много метана, аммиака и сероводорода, и может объяснить происхождение аминокислот в метеоритах, но имеет отдаленное отношение к древней Земле. Для получения органических веществ из CO 2необходим восстановитель, и ученые занялись его поисками.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: