Михаил Никитин - Происхождение жизни. От туманности до клетки

- Название:Происхождение жизни. От туманности до клетки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-4350-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Никитин - Происхождение жизни. От туманности до клетки краткое содержание

Происхождение жизни. От туманности до клетки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Образование земной коры и океанов

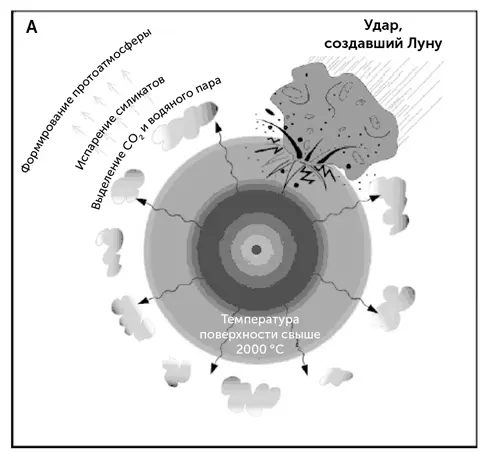

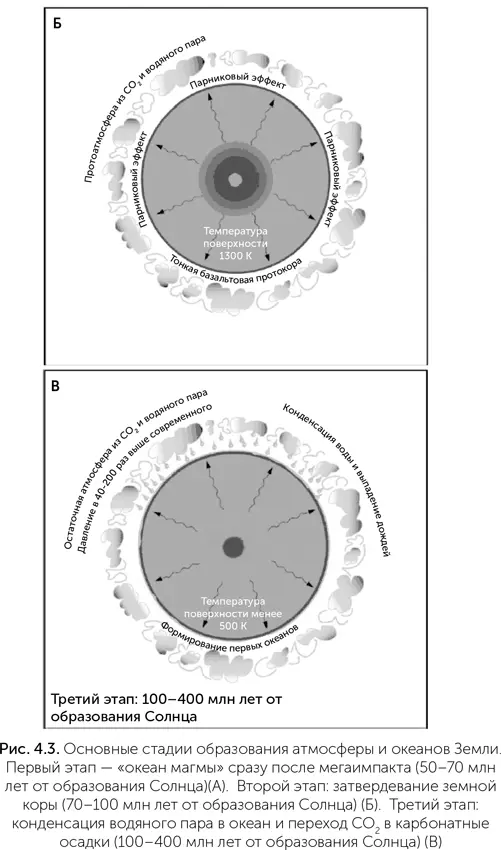

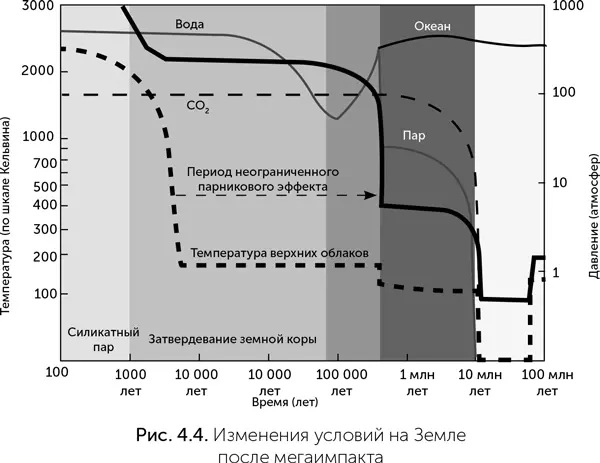

Для формирования океанов необходимо, чтобы поверхность Земли была покрыта корой, т. е. чтобы «океан магмы» покрылся твердыми породами. С учетом давления древней атмосферы жидкая вода могла существовать при температурах до 300–350 °C. Конденсация водяных паров из атмосферы в океан уменьшает парниковый эффект и температуру на поверхности Земли, поэтому переход от воды в атмосфере к океанам шел с ускорением и мог произойти очень быстро, в течение 10 000 лет. Расчеты показывают, что для затвердевания земной коры и конденсации океанов необходимо, чтобы тепловой поток из недр Земли упал ниже примерно 150 Вт/м². Этот порог мог быть пройден в первый раз еще до окончания формирования Земли и удара, породившего Луну. Однако после каждого столкновения выделение тепла внутри Земли усиливалось за счет опускания железного ядра упавшего планетного зародыша к центру Земли, и поверхность опять превращалась в океан магмы (рис. 4.3).

Водные океаны в последний раз начали конденсироваться через 5–10 млн лет после образования Луны и стали устойчивы, когда тепловой поток из недр Земли упал до 1 Вт/м² (современное значение – 0,2 Вт/м²). По расчетам, это значение теплового потока было достигнуто через 50–100 млн лет после образования Луны. Основным компонентом атмосферы остался углекислый газ (рис. 4.4).

Осадки карбонатов на Земле содержат около 1,8 × 1020 кг СО 2, что хватило бы на три атмосферы Венеры. Если весь этот СО 2содержался в атмосфере после стадии «океана магмы» (скорее всего, так и было), то средняя температура Земли за счет парникового эффекта достигала 210 °C. Изъятие СО 2из атмосферы происходило за счет химического выветривания. Для эффективного захоронения углекислого газа в земной коре необходима была, во-первых, активная тектоника плит, убирающая в толщу коры карбонатные осадки со дна океанов, и, во-вторых, достаточно толстая и не слишком горячая земная кора, в которой карбонаты могли бы захораниваться и не разлагаться. По моделям этого процесса захоронение углекислого газа шло с ускорением, температура Земли долго держалась около 200–240 °C, а потом падала все быстрее. Охлаждение с 200 до 100 °C заняло, по разным оценкам, 20–100 млн лет, а со 100 °C (температура, при которой могут жить гипертермофильные бактерии) до 40 °C – 1–2 млн лет. Такой разброс связан с большими неточностями в оценке ранней тектоники плит. Соотношение изотопов кислорода в цирконах Джек Хилл, древнейшим из которых 4,4 млрд лет, может быть связано с их взаимодействием с жидкой водой при температуре 70–100 °C. Это согласуется с моделями захоронения СО 2из ранней атмосферы Земли.

Равновесный уровень СО 2, достигаемый в процессе захоронения, оценить гораздо сложнее. Оценки равновесного парциального давления углекислого газа разнятся от 0,1 до 5 атмосфер, что соответствует средней температуре Земли от −50 до +50 °C. В первом случае полного замерзания все равно не происходит – остаются теплые оазисы вокруг многочисленных активных вулканов. Кроме того, эти оценки не учитывают вклад метана в парниковый эффект. Хотя метан в атмосфере нестабилен, он постоянно образуется в процессе серпентинизации океанской коры. Это реакции горячей (300–500 °C) воды с базальтами, в которых железо базальта окисляется до трехвалентного (магнетит), а вода восстанавливается до водорода. В присутствии СО 2водород тут же реагирует с ним, и основными продуктами становятся метан и муравьиная кислота. В воде умеренно-теплых (70 °C) геотермальных источников Лост-Сити (Срединно-Атлантический хребет) содержание метана и муравьиной кислоты достигает 50 мг/л, а в древности выход метана мог быть гораздо больше. Так что примесь метана в древней атмосфере могла составлять до 0,1 %, а его вклад в парниковый эффект – 20–30 °C температуры. Кроме того, появление фотосинтезирующей жизни должно было уменьшить концентрацию СО 2в атмосфере и температуру по сравнению с безжизненной Землей, а следы оледенений в отложениях архейского периода ограничены одним эпизодом 2,9 млрд лет назад. Следовательно, в более ранних эпохах климат Земли был теплым, а оледенений не было. Оледенения, последовавшие в протерозойскую и фанерозойскую эры, были следствием работы фотосинтетических организмов, изымавших из атмосферы углекислый газ и выделявших кислород. Благодаря им температура Земли не слишком меняется, несмотря на 30 %-ное увеличение светимости Солнца с начала архея.

Атмосфера и климат Марса

Марс по сравнению с Землей имеет примерно в 210 раз меньшую массу атмосферы, и основные газы в ней обогащены тяжелыми изотопами. Это изотопное смещение наблюдается у водорода, азота, неона и аргона и свидетельствует о заметной потере атмосферы в космос. Все эти особенности хорошо объясняются сдуванием атмосферы солнечным ветром, которое происходит и сейчас.

Содержание среднелетучих элементов (натрия, хлора, серы) в коре Марса в несколько раз выше, чем на Земле. Это, скорее всего, означает, что Марс избежал стадии «океана магмы» из-за его малой массы и, следовательно, меньшей энергии падающих планетных зародышей. Проблема тусклого молодого Солнца для Марса стоит еще острее, чем для Земли, потому что Марс находится дальше от Солнца. Следовательно, парниковый эффект древней атмосферы Марса был очень велик, увеличивая температуру примерно на 100 °C. Многочисленные следы жидкой воды в виде речных долин и каньонов сохранились на Марсе с древних времен. Исходя из изотопного состава оставшейся на Марсе воды и содержания воды в метеоритах, можно заключить, что когда-то низины северного полушария – треть поверхности планеты – были покрыты океаном с глубинами до 5 км.

Магнитные аномалии Марса, о которых говорилось в предыдущей главе, сохранили историю быстрого угасания магнитного поля планеты около 3,5 млрд лет назад, после чего началась быстрая потеря атмосферы, а вместе с ней терялась вода и падала температура поверхности. Так Марс, лишившись магнитного поля, стал холодным и сухим. С тех пор самые заметные перемены, происходившие на Марсе, – это ледниковые периоды. Они вызваны изменениями наклона оси вращения планеты, которые, как упоминалось раньше, происходят хаотически из-за приливного взаимодействия с Солнцем, Юпитером и Землей. При увеличении наклона с современных 25 градусов до 35–40 полюса получают больше тепла, лед полярных шапок испаряется и выпадает в виде снега по всей поверхности планеты. Одной из загадок Марса является отсутствие карбонатов. Нигде на планете не найдено мощных карбонатных отложений, характерных для Земли, хотя все условия для их образования были – легко выветриваемые базальтовые породы на поверхности, углекислотная атмосфера и жидкая вода. Тем не менее на Марсе найден только карбонат магния, и только в составе летучий пыли, а не в массивных отложениях. Одной из причин отсутствия карбонатных осадков могла быть высокая кислотность водоемов, связанная с высоким содержанием серы и хлора (Fairen et al., 2004). Такие кислые озера и океаны быстро возвращали бы углекислый газ в атмосферу. Однако на Марсе также сохранились филлосиликаты – легко выветриваемые породы; возраст самых древних из них достигает 4 млрд лет. В присутствии углекислого газа и тем более кислотных дождей с серной и соляной кислотой они должны были давно раствориться, однако этого почему-то не произошло.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: