Сергей Титов - Естествознание. Базовый уровень. 10 класс

- Название:Естествознание. Базовый уровень. 10 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-13589-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Титов - Естествознание. Базовый уровень. 10 класс краткое содержание

Учебник объединяет сведения об основных законах и закономерностях, наиболее важных открытиях и достижениях в области химии, физики, астрономии, что формирует у учащихся представление о природе как целостной системе, а также о взаимосвязи человека, природы и общества.

Современное оформление, многоуровневые вопросы и задания, дополнительная информация и возможность параллельной работы с электронным приложением способствуют эффективному усвоению учебного материала.

Учебник адресован учащимся 10 класса.

Естествознание. Базовый уровень. 10 класс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

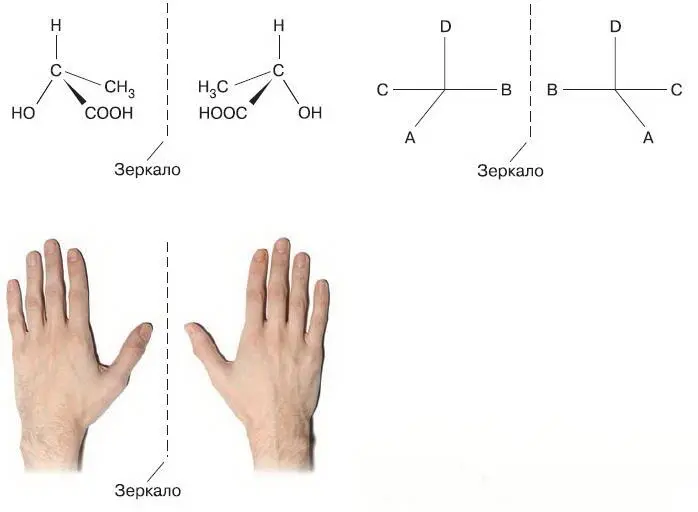

Предметы с двусторонней симметрией обладают одной особенностью: как бы мы их ни сгибали и ни поворачивали, совместить их друг с другом невозможно. Попробуйте сделать это со своими руками и убедитесь, что ничего не получится. Если все пальцы будут направлены в одну сторону, то ладони – в разные. Если направить ладони в одну сторону, то большие пальцы окажутся направленными противоположно друг другу. Если же и ладони, и большие пальцы направить в одну сторону, то противоположно направленными станут все остальные пальцы. Таким образом, совместить в пространстве предмет с его зеркальным изображением невозможно.

Рис. 189. Двусторонняя симметрия цветка и человека

Рис. 190. Зеркальные изображения и оптическая изомерия молекул

Эта особенность играет большую роль во многих природных явлениях. Особенно интересно она проявляется в биохимических процессах. Представим себе молекулу органического вещества, состоящую из четырёх атомов (см. рис. 190). Расположим атомы A, B и C в вершинах треугольника, а атом D на прямой, перпендикулярной к плоскости этого треугольника. Если смотреть со стороны точки D так, чтобы точка А была перед нами, то возможны два варианта: либо В будет справа, а С – слева, либо наоборот. Эти два варианта обладают зеркальной симметрией и не могут быть совместимыми посредством каких угодно поворотов. Следовательно, молекулы одного и того же вещества могут существовать в двух вариантах, условно называемых «правым» и «левым». Химические свойства «правых» и «левых» молекул абсолютно одинаковы, а физические различаются. Основное различие состоит в том, что их растворы по-разному пропускают свет. Поэтому каждый из двух видов строения молекулы называется оптическим изомером. Один вид называют D-изомером, а другой – L-изомером. Например, все аминокислоты в организме представлены L-изомерами, а все углеводы – D-изомерами. Противоположные изомеры не усваиваются клеткой и даже могут быть для неё вредными. Такое разделение появилось вместе с возникновением жизни на Земле и не менялось в течение всего процесса эволюции.

1. Как проявляется симметрия во времени в природных и общественных процессах? Какое свойство живого отражает симметрию во времени?

2. Что такое радиальная симметрия? Приведите примеры.

3. Объясните, почему двустороннюю симметрию иначе называют зеркальной.

4. Опираясь на знания, полученные в курсе биологии, объясните, с чем связано возникновение двусторонней симметрии в животном мире. В чём особенность живых организмов, обладающих радиальной симметрией?.

5. В каких системах нарушается равноправие D– и L-изомеров химических веществ?

1. Подберите эпиграф к данному параграфу.

2. Используя дополнительную литературу и ресурсы Интернета, подготовьте сообщение или презентацию на тему «Симметрия в природе и искусстве».

§ 7 Cистемы и системный подход

Развитие науки и проведение исследований в самых разнообразных областях человеческого познания привели к выводу, что в природе, помимо строгих физических законов, существуют и иные, не менее значимые закономерности, без учёта которых знания о существующем в природе порядке остаются неполными. Как мы уже могли убедиться, основой научного подхода является представление о том, что, детально изучив свойства элементов, составляющих некий целостный объект, и силы взаимодействия между этими элементами, мы можем получить полное знание об исследуемом объекте. Такое представление называют элементаризимом или редукционизмом (от лат. reductio – возвращение, приведение обратно). Однако среди некоторых мыслителей существовал и противоположный подход, сформулированный ещё Аристотелем и заключающийся в том, что целое не может быть просто суммой своих частей, оно содержит в себе нечто большее, несводимое к свойствам отдельных частей. Высказывались мнения о том, что целое и является главным во всяком объекте, а его элементы подчиняются свойствам этого целого. Такой подход получил название холизма (от греч. holos – целое).

Попытки примирить эти два представления, каждое из которых имело свои достоинства и недостатки, привели к возникновению системного подхода и основанных на нём системных исследований. Впервые идея о системном подходе к исследованию самых разнообразных явлений – от механических до социально-экономических – была высказана русским врачом, философом и революционером Александром Александровичем Богдановым(1873–1928). Главная идея его книги «Тектология или всеобщая организационная наука» заключалась в том, что к изучению любого явления надо подходить с точки зрения его организации. Богданов полагал, что законы организации систем едины для любых объектов. Самые разнородные явления объединяются общими структурными связями и закономерностями.

Однако идеи Богданова не получили широкой известности, и в 30—40-х гг. XX в. австрийский биолог Людвиг фон Берталанфи(1901–1972) предложил свои, во многом схожие с позицией Богданова принципы, которые он обозначил как «Общая теория систем». На основе этих принципов был разработан системный подход к исследованию самых разнообразных процессов и явлений. В рамках системного подхода любой объект (система) рассматривается как совокупность элементов (подсистем), которые находятся в постоянном взаимодействии друг с другом и с внешней средой. Существует много определений понятия «система». Приведём одно из них.

«Система – существующая как единое целое совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, в которой функционирование каждого элемента подчинено необходимости сохранения целого».

При этом любой реально существующий в природе объект может рассматриваться и как система, состоящая из взаимодействующих частей, и как часть более общей и сложной системы. Если рассматривать, например, человека, то с точки зрения социологии, истории или экономики он может рассматриваться как часть или элемент сложной этнической и социально-экономической системы (рис. 191). Физиолог же будет рассматривать его как сложную систему, состоящую из взаимодействующих частей, которые представлены органами и тканями. Но каждый орган, ткань и даже каждая клетка, в свою очередь, также может рассматриваться как система. Например, элементами клетки являются мембраны, органоиды и биологически активные молекулы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: