Вячеслав Столбов - Введение в экономическую и социальную географию

- Название:Введение в экономическую и социальную географию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-00757-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Столбов - Введение в экономическую и социальную географию краткое содержание

Особое внимание уделено анализу основных категорий экономической и социальной географии – социально–географического пространства и территории, районирования, территориального разделения труда, общественно–географического положения и т. д., а также характеристике отраслевых направлений общественно–географических исследований.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «География», «Экономическая и социальная география».

Введение в экономическую и социальную географию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Районирование всех видов осуществляется не только с познавательными, но и с преобразовательными целями: совершенствование территориальной организации производительных сил, общества, ойкумены, ноосферы, а также оптимизация территориального управления и регулирования. Районирование служит основой и информационно–методической базой для всех видов общественно–географических исследований.

Более подробно остановимся на интегральных видах районирования. Наиболее разработанным, обоснованным и исторически сложившимся является экономическое районирование.Его методологические основы были изложены в работах В. Н. Татищева, К. И. Арсеньева, П. П. Семенова–Тян–Шанского, Д. И. Менделеева и других выдающихся ученых.

Конструктивную направленность экономическое районирование приобрело под воздействием плана ГОЭЛРО и трудов первого Госплана страны. В 1920–е годы были определены основные принципы и методика районирования, предложена сетка экономических районов России.

Большую роль в разработке теории и практики экономического районирования сыграли исследования Н. Н. Колосовского, И.И.Белоусова, П.М.Алампиева, А.М.Колотиевского, Н.Т.Агафонова, Т. М. Калашниковой, Ю. Г. Саушкина, А. И. Чистобаева.

При осуществлении экономического районирования большинство ученых руководствуются следующими принципами:

1) экономическим;

2) энергетическим;

3) объективности;

4) производственной специализации;

5) комплексности развития хозяйства;

6) перспективности;

7) экономической эффективности функционирования;

8) тяготения территории к центрам;

9) целостности национальных границ;

10) соответствия административно–территориального деления.

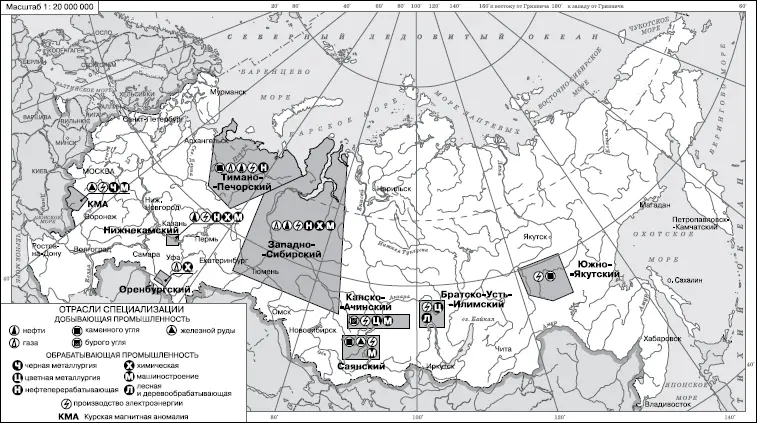

Результатом районирования является сетка экономических районов, структура которой отражает реальные формы территориальной организации производительных сил. Границы и состав экономических районов определяются сложившимися территориально–производственными комплексами – ТПК (карта 3.1). Основатель учения о территориально–производственных комплексах Н. Н. Колосовский дал следующее определение ТПК: это такое экономическое (взаимообусловленное) сочетание предприятий в одной промышленной точке или целом районе, при котором достигается определенный экономический эффект за счет удачного (планового) подбора предприятий в соответствии с природными и экономическими условиями района, с его транспортным и экономико–географическим положением.

Экономическое районирование, развитие которого пришлось на советский период российской истории, имело важнейшее значение для территориальной организации хозяйства страны и совершенствования территориального управления.

В начале XXI в. все большее распространение получает социально–экономическое районирование.Оно охватывает не только экономику, но и другие сферы жизнедеятельности людей. При этом принимаются во внимание социальные, демографические, природные, экономические, национальные, интеллектуальные и другие особенности территории.

Объективно выделенные районы развиваются как целостные территориально–общественные системы, в которых все элементы тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Главным компонентом подобных систем является человек, который своей деятельностью формирует материальную, социальную, семейную, духовную, конфессиональную, национальную и другие сферы.

Перечислим принципы, которыми руководствуются при проведении социально–экономического районирования:

1) принцип социально–экономической целостности, сбалансированности всех элементов, компонентов и подсистем территориальных общественных систем, относительной автономности функционирования;

2) энергетический принцип, способствующий учету «работоспособности» регионов с максимальным использованием внут–

Карта 3.1. Территориально–производственные комплексы России ренних энергетических ресурсов, космической энергии, умственной энергии человека;

3) экономический принцип, отражающий важность материального производства как базиса жизни населения и служащий индикатором комплексности экономики;

4) принцип экологической безопасности жизнедеятельности людей;

5) принцип саморазвития и самоорганизации территорий – процессов, являющихся неотъемлемыми звеньями территориального разделения и интеграции труда, услуг, информации и развивающихся в едином социально–географическом пространстве;

6) принцип перспективности развития, определяемой на основе анализа тенденций, направлений и прогнозов территориальной организации общества;

7) принцип экономической и социальной эффективности развития выделенных регионов с учетом сохранения экологического равновесия;

8) принцип тяготения территории к определенным «ядрам», учета сложившихся и перспективных общностей людей, инфраструктурного обустройства и освоенности пространства;

9) принцип наличия природно–ресурсного потенциала, способного обеспечить хозяйственное развитие и создать благоприятную среду жизнедеятельности людей;

10) принцип соответствия социально–экономическому районированию административно–территориального деления страны.

Важным достижением географов в области районирования является научная обоснованность региональной иерархии. Так, в Российской Федерации обычно выделяются следующие территориальные уровни (рис. 3.3):

1) макроуровень:

а) социально–экономические зоны;

б) макрорегионы;

в) федеральные округа;

г) межрегиональные ассоциации областей, краев и республик;

д) крупные (основные) районы страны;

2) мезоуровень (республики, области, края, округа – субъекты Российской Федерации);

3) микроуровень (региональные округа);

4) топоуровень (муниципальные образования);

5) наноуровень (территории общественного самоуправления).

Рис. 3.3.Иерархия социально–экономических районов (в скобках указано количество единиц, по состоянию на конец 2006 г.)

Самым ответственным моментом в районировании является объективное определение границ. Их обычно проводят в местах наименьшего тяготения территории к «ядрам» – центрам будущих районов. Граница является рубежом, до которого распространяются регулирующие воздействия территориальных органов управления и самоуправления. Она выполняет одновременно функции рубежа контрастности и межрегиональных контактов в едином социально–экономическом пространстве страны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: