Вячеслав Столбов - Введение в экономическую и социальную географию

- Название:Введение в экономическую и социальную географию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-00757-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Столбов - Введение в экономическую и социальную географию краткое содержание

Особое внимание уделено анализу основных категорий экономической и социальной географии – социально–географического пространства и территории, районирования, территориального разделения труда, общественно–географического положения и т. д., а также характеристике отраслевых направлений общественно–географических исследований.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «География», «Экономическая и социальная география».

Введение в экономическую и социальную географию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

9.В чем специфика эколого–экономического районирования, с какой целью оно проводится?

10.Раскройте важнейшие принципы эколого–экономического районирования. В чем заключается уникальность его подходов?

11.Какие методы применяются для выделения эколого–экономических районов?

3.4. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА

Все разнообразие хозяйственной специализации стран, регионов, городов, предприятий в значительной степени складывается в результате социально–экономического процесса, который носит название территориального (географического) разделения труда.

Территориальное разделение труда(ТРТ) – это пространственная форма общественного разделения труда. В ходе эволюции общества постоянно происходит обособление различных видов труда и хозяйственной деятельности населения, что можно считать основным стимулом и источником роста производительности труда. Об уровне развития общества можно судить по глубине разделения труда.

Впервые основные положения теории разделения труда были сформулированы шотландским экономистом и философом Адамом Смитом (1723–1790) в работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776). Смит доказал, что торговля взаимовыгодна, если разумно делить труд между продавцом и покупателем. Торговля обогащает участников в силу «абсолютных преимуществ» – климатических, природных, людских и прочих ресурсов.

Следующим шагом в развитии представлений о разделении труда была теория «относительных (сравнительных) преимуществ» Давида Рикардо (1772–1823). Соглавно идее английского экономиста, абсолютные преимущества представляют собой лишь частный аспект общего принципа рационального разделения труда. Основное положение теории можно сформулировать следующим образом: даже если одна страна производит все товары выгоднее, чем другие, все равно ей целесообразно отказаться от ряда производств и сосредоточиться на выпуске тех товаров, производство которых максимально эффективно. И наоборот, страна, имеющая более высокие производственные издержки по всем товарам, может выиграть от специализации и обмена.

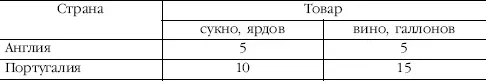

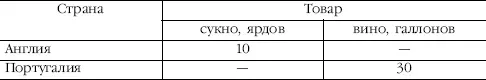

В качестве иллюстрации этого положения рассмотрим пример, аналогичный приводимому Д. Рикардо. Две страны – Англия и Португалия – производят сходные товары (вино и сукно). Причем Англия производит их со значительно большими издержками, обладая только относительным преимуществом в производстве сукна. Португалия же обладает абсолютным преимуществом в производстве обоих товаров и относительным– в производстве вина.

За одинаковые трудозатраты (например, 10 чел./дней) производство продукции в этих странах составило:

В итоге за 20 чел./дней обе страны производят 15 ярдов сукна и 20 галлонов вина. Если страны не обмениваются товарами, то их суммарное производство составляет (в пересчете на вино) 40 галлонов. В случае реализации каждой из стран относительных преимуществ и перехода к специализированной структуре хозяйства производство их будет выглядеть следующим образом:

В этом случае суммарное производство стран за 20 чел./дней составит 10 ярдов сукна и 30 галлонов вина. Специализация хозяйства предполагает обмен товарами и взаимную торговлю. Если Англия реализует свое сукно в Португалии на сложившихся там паритетах, то общее производство стран (в пересчете на вино) достигнет уже 45 галлонов. Таким образом, выгода от реализации относительных (и абсолютных) преимуществ дает существенное (на 1/8) увеличение производства.

Подобный пример в целях наглядности содержит целый ряд допущений, которые практически отсутствуют в реальности:

♦ рассматривается бартерная торговля, торговля без денег. Этим подчеркивается роль труда как эквивалента обмена. Введение денег затрудняет понимание сущности торговли;

♦ подчеркивается неподвижность труда и капитала; рассматривается движение только товаров;

♦ вводится правило совершенной конкурентности, при которой возможность монополизма исключается. Торговля предполагается в условиях полной конкурентности;

♦ подразумевается полная занятость как необходимое условие для четкости и ясности картины торговли;

А. Смит и Д. Рикардо пренебрегали «трением пространства»– транспортными издержками.

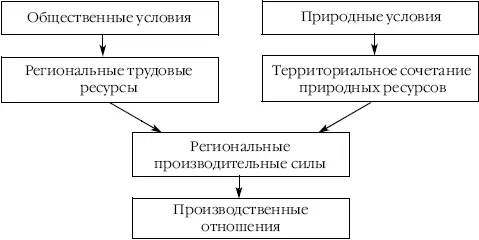

Рис. 3.4.Механизмы формирования территориального разделения труда

В мировой истории известны случаи, когда доходы, получаемые от эффективного использования абсолютных и относительных преимуществ, служили экономической основой деятельности не только крупных компаний, но и отдельных государств. [24]

Абсолютные и относительные преимущества производства оказывают влияние и на формирование территориального разделения труда. Н. Н. Баранский предлагал различать два случая: первый, когда страна (или район) ввозит какой–либо продукт из другой страны (района) потому, что по объективным условиям не может его производить; и второй, когда страна ввозит продукт, который могла бы производить сама, но это обошлось бы дороже. Первый случай ученый предложил назвать абсолютным ТРТ, второй – относительным ТРТ.

Территориальное разделение труда выражается в закреплении отдельных отраслей, производств и видов деятельности за определенными странами и регионами, в хозяйственной специализации территорий и обмене между ними продукцией и услугами. Оно обусловлено взаимодействием региональных природных (ресурсы, условия, предпосылки ипр.) и общественных (производственный потенциал, общественные отношения и пр.) различий (рис. 3.4). И если на первых этапах эволюции общества решающую роль играли естественно–природные факторы (в том числе и физиологические – половозрастные), то в дальнейшем все большее значение приобретали социальные параметры – этнические, политические, конфессиональные, исторические, этические, моральные и пр.

Широко известны случаи, когда при сходстве природных условий именно влияние социально–экономических факторов определило хозяйственную специализацию территории. Так, в США при наличии районов, благоприятных для выращивания чая, отсутствует его производство на экспорт. Преобладание пастбищного скотоводства в степных районах Аргентины и Австралии определяется не столько засушливым климатом, сколько преобладанием крупного землевладения. В значительном числе стран мира (более 30) специализация животноводства связана с историческими, национальными и конфессиональными предпочтениями населения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: