Сара Драй - Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты

- Название:Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785001394938

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сара Драй - Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты краткое содержание

Рассказывая о ее становлении, Сара Драй обращается к историям этих людей – историям рискованных приключений, бунтарства, захватывающих открытий, сделанных в горных экспедициях, в путешествиях к тропическим островам, во время полетов в сердце урагана. Благодаря этим первопроходцам человечество сумело раскрыть тайны Земли и понять, как устроена наша планета, как мы повлияли и продолжаем влиять на нее.

Понимание этого особенно важно для нас сегодня, когда мы стоим на пороге климатического кризиса, и нам необходимо предотвратить наихудшие его последствия.

Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

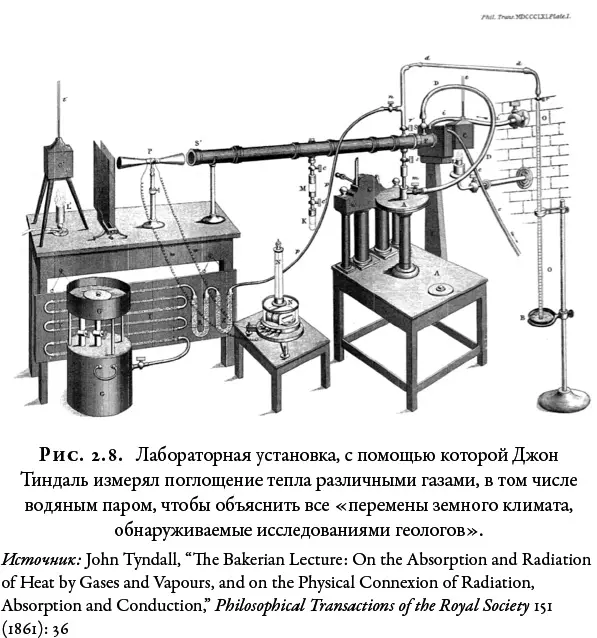

В начале 1859 г. он решил сосредоточиться на поисках ответа на конкретный вопрос: сколько тепла могут поглощать различные газы? В своей лаборатории в подвале Королевского института Тиндаль создал контролируемую искусственную среду, изобретя установку, представлявшую собой комбинацию электрического аппарата и конденсационной камеры. Эта установка, которая так и не получила названия, состояла из герметизированной стеклянной трубки, внутрь которой можно было вводить различные газы, постоянного источника искусственного тепла (газовой горелки и емкости с кипящей водой) и совсем недавно изобретенного прибора под названием гальванометр, который измерял разницу между силой тока, проходящего через трубку с газом и без него, на основе чего можно было довольно точно рассчитать количество поглощенного газом тепла [49] Эта лабораторная установка и проблемы, связанные с ее использованием, описаны Тиндалем в его Бейкеровской лекции; см.: Tyndall, «Bakerian Lecture.»

.

В теории все было довольно просто. Но на практике устройство, подобно «колесу Екатерины» [50] «Колесо Екатерины» – древнее орудие пыток, на котором была замучена св. Екатерина Александрийская. – Прим. пер.

, приносило сплошные мучения. Прежде всего Тиндаль столкнулся с тем, что даже в отсутствие электрического заряда стрелка гальванометра отклонялась сама по себе на целых 30° от нейтрального положения. Немало поломав голову, ученый наконец понял, что причина – в намотанной на катушку проволоке из меди с примесью магнитных металлов. Чистая медь уменьшила отклонение с 30° до 3°, но и такая погрешность была слишком велика, если учесть, что поглощающие свойства газов могли быть очень слабыми. В конце концов Тиндаль догадался, что остаточное количество железа могло содержаться в составе краски, которой был окрашен зеленый шелк, использовавшийся для обмотки медной проволоки. После того как он сам, чистыми руками, обмотал беспримесную медную проволоку белым шелком, стрелка гальванометра перестала отклоняться.

Несмотря на усовершенствование установки, первые эксперименты с газами не дали никаких результатов. Еще одной серьезной проблемой оказалось создание постоянного источника тепла. Несколько недель весны 1859 г. прошли в безуспешных попытках получить результаты. Порой Тиндаль впадал в отчаяние: «Весь этот период был непрекращающейся борьбой с экспериментальными трудностями», – писал он. Как разительно этот опыт отличался от тех моментов мгновенного прозрения, которые он переживал в горах, когда понимание скрытой истины озаряло его разум внезапно, словно выглянувшее из-за туч солнце! [51] Дневник Джона Тиндаля, лето 1861 г., Королевский институт.

И вот 18 мая 1859 г., после нескольких месяцев упорного труда, наконец-то произошел прорыв: «Экспериментировал весь день; предмет изучения полностью в моих руках!» На следующий день Тиндаль написал: «Эксперименты, главным образом с парáми и угольным газом, превосходны – а с эфирными парами и того лучше» [52] Там же.

.

В июне 1859 г. Тиндаль, казалось, внезапно прервал свои экспериментальные изыскания и отправился в Альпы, чтобы продолжить исследование ледников. Однако это не было спонтанным решением. Не занимая постоянного преподавательского места в каком-либо учебном заведении, он тем не менее придерживался академического графика – с осени до конца весны читал лекции и работал в лаборатории, а летом уезжал в Альпы. Только в сентябре 1860 г. Тиндаль вернулся к своей экспериментальной установке и снова занялся ее отладкой, пытаясь найти новый, более совершенный источник тепла. На протяжении следующих семи недель он безостановочно экспериментировал, проводя в лаборатории по восемь – десять часов в день. Среди газов, с которыми он работал, были серный эфир, озон, этилен, дисульфид углерода, йодистый этил, йодистый метил и десятки других веществ. К концу октября длинный список, который Тиндаль обозначил как первоначальное направление своих исследований, был исчерпан. Постепенно он научился очищать воздух в помещении, представлявший собой смесь разнообразных веществ, до такой степени, что прибор мог регистрировать самые слабые изменения их состояния. Но эксперименты приносили сплошь разочарования: вещества, которые он изучал, оказались удручающе плохими поглотителями тепла, исходившего от емкости с кипящей водой. Да, эффекты разнились, и Тиндаль напряженно работал, пытаясь уловить скрытую мелодию в череде варьирующихся цифр [53] Поначалу Тиндаль даже не пытался исследовать водяной пар и углекислый газ; поскольку они присутствовали в атмосфере в незначительных количествах, он предположил, что «их влияние на тепловое излучение должно быть ничтожно малым». A. J. Meadows, «Tyndall as a Physicist,» in W. H. Brock, N. D. McMillan, and R. C. Mollan, eds., John Tyndall: Essays on a Natural Philosopher (Dublin: Royal Dublin Society, 2918), 88. Цитаты взяты из: John Tyndall, Heat Considered as a Mode of Motion (London: Longmans, Green and Company, 1863), 333.

. Но результаты измерений его не устраивали, и он в итоге отверг все свои выводы. Это было временем испытаний, «продолжающейся борьбы с трудностями, сопряженными с предметом изучения и несовершенствами обстановки, в коей проводилось исследование» [54] Tyndall, «Bakerian Lecture,» 6.

.

Все это время Тиндаль продолжал работать над созданием источника стабильного тепла. И вот в ноябре 1860 г. ему наконец-то улыбнулась удача. Образец воздуха из лаборатории, очищенный от влаги и углекислого газа, отклонял стрелку гальванометра примерно на 1°. Такое же отклонение давали кислород, полученный из хлората калия и пероксида марганца, азот, водород, полученный из цинка и серной кислоты, и водород, полученный путем электролиза воды. Особые усилия Тиндаль приложил к тому, чтобы получить максимально чистый образец кислорода: для этого добытый путем электролиза кислород был последовательно пропущен через восемь сосудов с концентрированным раствором йодида калия, который полностью очистил его от озона. Но и чистый кислород отклонил стрелку гальванометра всего на 1°. Тогда Тиндаль решил нагреть кислород, не пропущенный через йодистый калий, то есть загрязненный озоном, – и стрелка прыгнула на целых 4°. Это означало, что озон был в три раза более сильным поглотителем теплового излучения, чем кислород.

Двадцатого ноября произошло нечто еще более удивительное. Сначала Тиндаль измерил поглощение тепла воздухом, очищенным от влаги и углекислого газа. Количество абсорбированного излучения оказалось незначительным, что было неудивительно, учитывая результаты по другим веществам. Но затем Тиндаль решил нагреть неочищенный образец воздуха, взятый прямо из лаборатории, – и стрелка гальванометра отклонилась на невероятные 15°! Тиндаль вычел влияние углекислого газа, но результат все равно был поразительным: невидимая влага, присутствовавшая в неосушенном воздухе, поглощала в 13 раз больше тепла, чем чистый кислород.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: