Сара Драй - Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты

- Название:Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785001394938

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сара Драй - Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты краткое содержание

Рассказывая о ее становлении, Сара Драй обращается к историям этих людей – историям рискованных приключений, бунтарства, захватывающих открытий, сделанных в горных экспедициях, в путешествиях к тропическим островам, во время полетов в сердце урагана. Благодаря этим первопроходцам человечество сумело раскрыть тайны Земли и понять, как устроена наша планета, как мы повлияли и продолжаем влиять на нее.

Понимание этого особенно важно для нас сегодня, когда мы стоим на пороге климатического кризиса, и нам необходимо предотвратить наихудшие его последствия.

Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В этом и состоял парадокс. Успешное вмешательство требовало глубокого понимания природы ураганов, а ради этого понимания оно и предпринималось. Но, несмотря на это, ответственные за государственное финансирование лица сочли эксперимент по ослаблению урагана «Эстер» успешным. Вскоре после этого, в 1962 г., был запущен новый проект под названием «Стормфьюри», который представлял собой совместную программу ВМС и Министерства торговли США. Он был нацелен исключительно на активное воздействие на ураганы. Численные облачные модели Малкус сыграли важную роль в обосновании проекта как инструмент проверки предположений и создания прогнозов, позволяющий оценивать успешность произведенного вмешательства.

Сама Малкус испытывала смешанные чувства в отношении этого проекта. Ее привлекали открывавшиеся благодаря ему возможности для исследований, а также отдаленная перспектива гуманитарного применения, однако она опасалась столкнуться с тем же недальновидным и поверхностным подходом, который зачастую сопровождал эксперименты по засеву облаков. В 1961 г., когда ее попросили прокомментировать возможность перенаправления ураганов, она оценила перспективы так: «Я не сказала бы, что мы стоим на пороге этого, но искусственное воздействие на погодные условия не такая уж нелепая идея» [226] Simpson Papers, MC 779, Simpson 2.8, Scrapbook on clips, 1947–1973, «Head in clouds, mind on weather,» LA Times , 1961.

. Проблема заключалась в том, что подобные вмешательства часто сопровождались «завышенными ожиданиями, недооценкой чрезвычайной естественной изменчивости системы и нетерпеливым желанием руководства получить положительный результат в максимально сжатые сроки» [227] Simpson Oral History, 11.

.

Несмотря на все сомнения, две причины убедили ее присоединиться к проекту «Стормфьюри» в качестве советника. Во-первых, он был относительно недорогим и потенциально мог принести огромную пользу человечеству. Во-вторых, что не менее важно, он давал ей возможность усовершенствовать свои облачные модели и еще больше узнать об ураганах. «Я считала, что проект "Стормфьюри" будет для меня единственным шансом провести те эксперименты на кучевых облаках, которые я обдумывала в последнее время» [228] Simpson Papers, MC 779, Simpson 3.12, Narrative The Miami Years, 1967–1974, 7; and Simpson Oral History, 15.

. Вместо того чтобы рассматривать засев как потенциальный инструмент управления ураганами, Малкус считала его всего лишь способом проведения экспериментов в атмосфере. «Мы должны относиться к искусственному воздействию на погоду как к атмосферным экспериментам, о чем я всегда твердила». Тогда как засев позволял изменить ход развития отдельных облаков, по ее мнению, не стоило надеяться на то, что таким способом можно будет надежно воздействовать на ураганы, принося реальную пользу людям, – это представлялось ей делом «очень отдаленного будущего».

С такими мыслями Малкус и вошла в команду «Стормфьюри». Ее план заключался в том, чтобы объединить цели проекта с собственными исследовательскими целями – и превратить практическое вмешательство в научный эксперимент. Как ведущий советник, она рассчитывала на то, что сумеет получить в свое распоряжение необходимое количество специально оборудованных самолетов, чтобы не только провести атмосферный эксперимент, но и тщательным образом зафиксировать его результаты [229] Ibid., Stormfury Cumulus Seeding Experiments – Joanne's model tests, Narrative The Miami Years, 1967–1974.

. В 1963 г. ее мечта осуществилась – она провела эксперимент, о котором говорила, что он «изменил мою жизнь и жизнь многих других людей» [230] Ibid., Decade of Weather Modification Experiments, 1964–1974, 8.

. Это произошло в середине августа, когда Малкус и команда «Стормфьюри» находились в Пуэрто-Рико: они ждали, когда у урагана «Беула» появится достаточно сформированный глаз, чтобы можно было на него воздействовать. Во время этого затишья перед бурей Малкус и представился шанс проверить свои идеи о росте облаков [231] Ibid., Narrative The Miami Years, 1967–1974.

.

В ходе эксперимента – при участии шести самолетов и нескольких десятков технических специалистов – Малкус провела детальные измерения 11 неураганных облаков, шесть из которых затем были подвергнуты засеву, а пять оставлены как контрольные. «Когда первое облако вдруг раздулось, – вспоминала она, – я испытала самое сильное волнение в своей жизни» [232] Ibid., Stormfury Cumulus Seeding Experiments – Joanne's model tests, Narrative The Miami Years, 1967–1974, 9.

. Ее коллеги и члены летных экипажей также ликовали. Все засеянные облака, кроме одного, продемонстрировали взрывной рост, тогда как контрольные не изменились. Результаты в точности совпадали с предсказанием модели Малкус. Она сделала то, о чем давно мечтала, – провела атмосферный эксперимент с тропическими кучевыми облаками, сделав это при поддержке всей мощи военно-морской авиации.

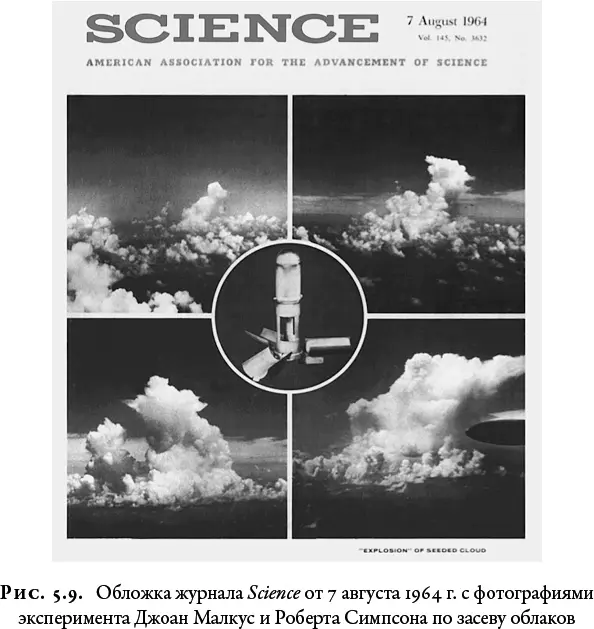

Малкус и Симпсон опубликовали результаты своих исследований в журнале Science , который летом 1964 г. поместил на обложке впечатляющие фотографии «взрывающихся» облаков. Реакция общественности была мгновенной и бурной. По словам Малкус, это был «мощнейший шторм», к которому никто из них не был готов. «Чрезвычайно интересные эффекты», произведенные в засеянных облаках, возбудили надежды и страхи, что время управления климатом наконец-то пришло. Некоторые приветствовали наступление долгожданной утопии, тогда как другие видели в этом акт грубого вмешательства в природу, аналогичный созданию атомной бомбы.

Как бы впечатляюще ни выглядел взрывной рост засеянных облаков, Малкус и Симпсон сочли необходимым подчеркнуть, что самым значимым результатом опыта был не достигнутый эффект, а демонстрация самой возможности проведения подобных экспериментов. В статье в Scientific American они подробно объяснили их природу и постарались дать точное определение понятию «контроль». С одной стороны, засев показал, что «наконец-то настоящее атмосферное явление может стать объектом относительно контролируемого и теоретически смоделированного эксперимента». Малкус и Симпсон были убеждены, что отныне облака станут объектом экспериментальной метеорологии. Однако та степень контроля, которая присутствовала при проведении научного эксперимента, была недостаточна для управления ураганами в гуманитарных целях. Достижение «реального контроля», по терминологии Малкус и Симпсона, было делом далекого будущего. Не стоит рассчитывать на гигантский скачок вперед, предупреждали они, поскольку «метеорология только делает первые небольшие шаги к превращению в экспериментальную науку, каковой она должна стать, прежде чем человек – если такое когда-либо будет возможно – научится контролировать земную атмосферу» [233] «Теперь мы можем проводить реальные эксперименты в полномасштабной атмосферной лаборатории для разработки и проверки различных гипотез искусственного воздействия». Robert Simpson and Joanne Malkus, «Experiments in Hurricane Modification,» Scientific American, 211, no. 6 (1964): 37; «Seeded Clouds 'Explode,'» Science News-Letter 86, no. 8 (1964): 115.

.

Интервал:

Закладка: