Сара Драй - Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты

- Название:Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785001394938

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сара Драй - Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты краткое содержание

Рассказывая о ее становлении, Сара Драй обращается к историям этих людей – историям рискованных приключений, бунтарства, захватывающих открытий, сделанных в горных экспедициях, в путешествиях к тропическим островам, во время полетов в сердце урагана. Благодаря этим первопроходцам человечество сумело раскрыть тайны Земли и понять, как устроена наша планета, как мы повлияли и продолжаем влиять на нее.

Понимание этого особенно важно для нас сегодня, когда мы стоим на пороге климатического кризиса, и нам необходимо предотвратить наихудшие его последствия.

Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Теперь он мог начать последовательное путешествие по водам планеты, двигаясь вверх по широтам. Его интересовал вопрос: будет ли зависимость между соотношением изотопов и температурой, обнаруженная им в пробах копенгагенского дождя, сохраняться и в других местах земного шара? Поначалу результаты были обескураживающими. В тропических образцах не выявилось значимой корреляции между величиной δ (мерой изотопных соотношений) и температурой. Однако образцы осадков, собранные в умеренных широтах ближе к полярному кругу и особенно в Арктике, показали ту же зависимость, которую он нашел в копенгагенском дожде. Так благодаря датской торговой компании Дансгор доказал, что метод изотопного анализа может быть использован для определения температуры, существовавшей на момент выпадения дождя или снега.

Это было важным открытием, однако на нем Дансгор не остановился. В статье, опубликованной им в 1954 г., он задавался вопросом: не может ли корреляция между соотношением изотопов и температурой в таких холодных регионах, как Арктика, быть справедливой и для далекого прошлого Земли? Предполагая, что характер циркуляторных процессов, во всех их основных аспектах, не меняется на протяжении длительного времени, рассуждал он, изотопный метод может дать шанс «измерить климатические изменения, происходившие в течение последних нескольких сотен лет» [322] Willi Dansgaard, "The 18 O Abundance in Fresh Water," Geochimica et Cosmochimica 6 (1954): 259.

. Это было первым намеком на то, что впоследствии Дансгор назовет, «возможно, единственной действительно хорошей идеей из всех, что когда-либо приходили мне в голову» [323] Dansgaard, Frozen Annals , 16.

. Что, если использовать масс-спектрометр для изотопного анализа не только сегодняшнего дождя и вчерашнего снега, но и снега, выпавшего очень много лет назад? При этом о «нескольких сотнях» лет он говорил, основываясь на сугубо практических соображениях: поскольку в его времена технологии глубокого кернового бурения ледников еще не существовало, единственную возможность получить доступ к старому льду давало взятие образцов из глубоких слоев, обнажающихся по краям ледников, толщина которых составляла всего несколько десятков метров. Статья заканчивалась обещанием: «Исследование будет проведено, как только появится такая возможность».

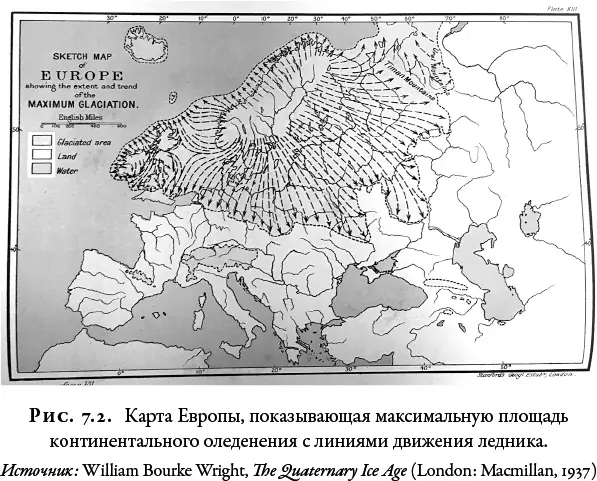

Идея Дансгора опиралась на самые передовые знания об атомных изотопах и новейшую технологию масс-спектрометрии, но научная проблема, в понимание которой она внесла ключевой вклад, имела почти вековую давность. Речь шла о роли льда в истории Земли. Благодаря работам таких естествоиспытателей, как Агассис, Форбс и Тиндаль, во второй половине XIX в. теория ледникового периода получила широкое признание в научных кругах. Во многом это было связано даже не с убедительностью самой теории, а с появлением многочисленных свидетельств в ее пользу. Решающую роль в достижении консенсуса сыграла картография, позволившая свести воедино бесчисленные наблюдения за ледниками, ледяными щитами и оставленными ими моренами. К 1870-м гг. на карты было нанесено достаточно данных, которые никак не могли быть объяснены беспорядочным дрейфом айсбергов [324] Jamie Woodward, The Ice Age: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2014), 85. См., напр., работу Джеймса Гейки «Великий ледниковый период» (издания 1874 и 1877 гг.), в которой описан переход одного видного теоретика от морской ледниковой теории к теории материкового оледенения.

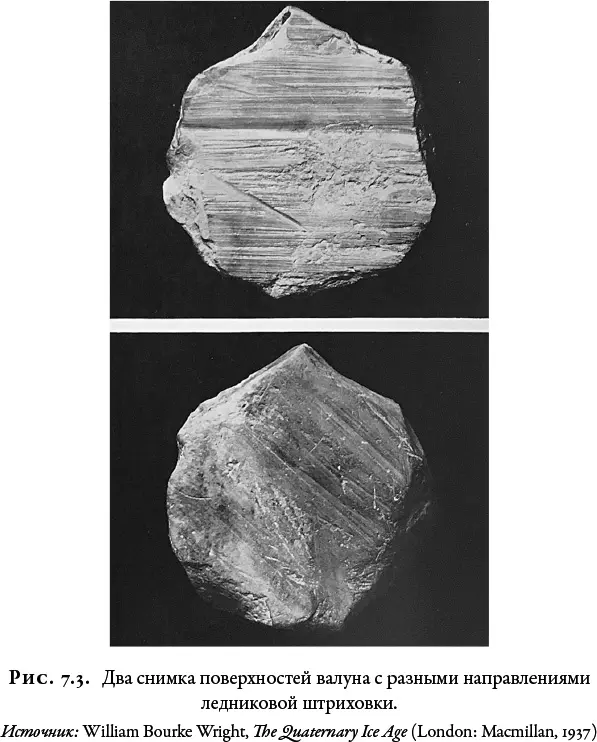

. То, что Джеймс Гейки в письме Джону Мьюру назвал «пристрастием» британских геологов к айсбергам, в конечном итоге было сокрушено массивом доказательств в пользу движущихся ледяных щитов. При этом решающую роль в Британии сыграла публикация в 1914 г. исчерпывающего труда Уильяма Райта «Четвертичный ледниковый период», в котором содержалась подробная карта с указанием предположительных линий движения ледников по территории острова, воссозданных на основе моренных отложений и ледниковой штриховки.

Такие карты помогли убедить оставшихся скептиков-геологов и в том, что ледниковый период был не единичным событием, а целой серией отдельных ледниковых эпох. «Появляется все больше свидетельств того, что Земля пережила несколько разделенных во времени оледенений», – пояснял Райт [325] W. B. Wright, The Quaternary Ice Age (London: Macmillan, 1937), 74.

. Однако до сих пор было неясно, что именно могло вызывать такие колебания климата, погружавшие Землю в ледниковую эпоху. Джеймс Кролл предложил свое объяснение, в основе которого лежало сложное взаимодействие между различными компонентами климатической системы Земли, такими как ледяные шапки на полюсах, водяной пар, создававший отражающие облака и охлаждающие туманы, а также океанические течения, переносившие тепло по всему земному шару. Хотя Кролл и его сторонники были убеждены, что законы физики теоретически доказывают существование такой всемирной климатической системы, идея о том, что океаны, лед и атмосфера взаимодействуют в глобальных масштабах, в то время казалась слишком революционной и недоказуемой. В первую очередь она была таковой в глазах геологов, которые привыкли основывать свои теории на обширных полевых наблюдениях и комплексных картах. Поэтому еще несколько десятилетий после смерти Кролла его идея не удостаивалась внимания в дискуссии о ледниках.

Так продолжалось до тех пор, пока у Кролла не нашелся последователь, увлекшийся его теорией с почти религиозным пылом. Этим человеком был сербский инженер Милутин Миланкович. Попав во время Первой мировой войны в плен, он посвятил четыре года тому, чтобы провести скрупулезные расчеты изменения положения Земли относительно Солнца на протяжении сотен тысяч лет. В результате ему удалось выделить три основных цикла, которые влияли на инсоляцию Земли: первый был связан с раскачиванием земной оси с периодом в 23 000 лет; второй – с изменением ее угла наклона с периодом в 41 000 лет; и, наконец, третий – с небольшим изменением эллиптической формы земной орбиты с периодом в 100 000 лет. Хотя эти циклы не меняли общее количество солнечного света, достигающего Земли, они влияли на распределение солнечной энергии, во-первых, в течение года и, во-вторых, между разными частями земного шара, что, в свою очередь, оказывало значительное воздействие на земной климат (как и предсказывал Кролл). При этом Миланкович разделял убежденность Кролла в том, что причиной ледниковых периодов было изменение положения Земли относительно Солнца, однако считал, что главным фактором, запускавшим процесс оледенения, были не суровые зимние морозы, а продолжительные, но холодные летние периоды в северных широтах, где ежегодно происходит накопление и таяние снега и льда.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: