Алексей Берков - Лошадь как Искусство. Часть 1

- Название:Лошадь как Искусство. Часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005691170

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Берков - Лошадь как Искусство. Часть 1 краткое содержание

Лошадь как Искусство. Часть 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поскольку механизм памяти нужно построить, то и обучение – процесс не быстрый. Он совсем не похож на «А, понятно!», которое иногда звучит, когда я еще фразу не закончил. Если так происходит, это значит, что слушающий понял, в лучшем случае, лишь небольшую часть, используя уже имеющиеся связи между нейронами. То есть то, что уже существовало в мозгу, и реального обучения не произошло, но уверенность в увеличении знаний или в правоте своей позиции появилась. А раз так, то, на самом деле, понимания-то и нет!

Понимание, как и запоминание – это процесс построения новых физических связей между нейронами. Это тот самый, почти что исключительно человеческий, способ обучения, который часто имитируется, но на деле применяется реже всего. Механизм запоминания здесь ассоциативный (а мы помним, что ассоциативные нейроны у человека имеются в гораздо большем количестве, чем у всех остальных высших животных) таков: если у вас уже имеются большие знания в разных областях, а значит и разветвленная сеть кровеносных сосудов, то используя их, гораздо легче построить новые связи. Запоминание через понимание – процесс гораздо более быстрый, чем повторение, хотя и более энергозатратный. А поскольку строение мозга у всех индивидуально, то и понимание отличается довольно существенно.

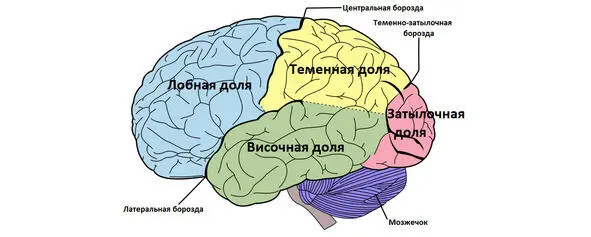

Но вернемся к базовому строению мозга. Специализированные крупные части неокортекса называют долями, у каждой из них своя основная функция.

Затылочная доля занята зрительными нейронами, она отвечает за распознавание цветов, фигур, мимики, жестов, узнавание объектов, концентрацию зрительного внимания и т. д.

Теменная доля специализируется на моторных функциях, как выученных, так и произвольных движениях. Это самая большая доля неокортекса. Теменная доля позволяет осязать структуру тела, его частей, на ощупь при закрытых глазах узнавать предметы. Разница с мозжечком в том, что тот запоминает связки движений, типа танца, а теменная доля – отдельные движения. Так же она отвечает за долговременную память, привычные действия и решения (помните, как в сказках дурачок чешет «в затылке», на самом деле, стимулируя теменную область и вспоминая, что нужно делать), шаблоны поведения – как надо одеваться, ходить, чистить зубы, что обычно покупать в магазине, привычные маршруты и т. д. Многие люди живут этими навыками всю жизнь. Когда человек гордо заявляет о своем многолетнем опыте или устойчивых навыках – это как раз об этом. Здесь думать особенно не надо, достаточно вспомнить! Что большинство с удовольствием и делает, вместо размышлений. Там же находится очень много нейронов, как обобщающих разные сенсорные сигналы, вроде зрительных, слуховых и обонятельных, так и создающих из них разнообразные понятия. Например, «зайчики» могут быть живыми, плюшевыми, маленькими как брелок, огромными как ростовые куклы, пластмассовыми, плюшевыми, всяких цветов, бывают мальчики-зайчики, «зайка моя» и т. д. Из-за этих обобщений у нас уже к трехлетнему возрасту возникает чисто человеческое свойство – формализированное мышление, составляющее основу культуры. Программы теменной коры своей активностью давят активность миндалины, центров голода или излишнюю поисковую активность. Эта доля «все понимает», особенно когда вы садитесь на диету, и ослабление ее контроля провоцирует вечерние походы к холодильнику. Зачастую «воля» – это как раз способность теменной коры к контролю активности лобной. Если касаться культуры, то теменная доля играет в ней гигантскую роль, именно с ее помощью фантазеры и мечтатели создают свои миры, обдумывают теории, сравнивают, определяют степень нужности того или иного действия, получают озарения и т. д. Немаловажная часть культуры – это мышление символами, идеями, обобщениями.

Обобщения – очень важны, ведь именно с их помощью мы объединяем понятия, доходя до уровней высшей математики, квантовой физики или понимания искусства. Такое мышление может гонять по кругу одну и ту же мысль, создавая положительные и отрицательные эмоции, когда ни внешне, ни внутренне к ним уже ничего не располагает, позволяет обдумывать идеи и даже зацикливаться на них. Оно помогает нам передавать опыт другим людям через ассоциации, отвлеченные понятия, абстракции… В конце концов, книгу, которую вы сейчас пытаетесь осмыслить. Отсюда и возникает радость открытия, подобная той, когда наши далекие предки неожиданно находили дерево со спелыми фруктами.

К сожалению, этот же способ мышления уводит нас от реального мира, и от лошади. Мы везде ищем структуры, группируем предметы и понятия. Это позволяет нам запоминать огромное количество разнообразной информации. Но для лошади каждый предмет, животное, команда, ощущение индивидуальны. Чтобы запомнить, она связывает их в цепочки, заученные движения, конкретные ассоциации, но не в структуры. Предметы для нее связаны с признаками, временем, пространством, эмоциями и т. д. присущими только этому предмету или явлению. Углы манежа, мячики, люди – все разные! Знаете, наверное, что с разными людьми одна и та же лошадь может вести себя по-разному, потому что в их мире обобщения не слишком нужны. Важно объединять в общее только то, что опасно, поэтому любой потенциально опасный предмет вносится в категорию, определяющую реакцию «бей или беги». Остальные предметы либо интересны, либо не интересны. Неинтересные – стоит игнорировать. А вот интересные всегда индивидуальны. Теперь понятно, почему все, что формально или шаблонно для лошади не интересно? Но, разумеется, любое живое существо можно довести до состояния автомата, и тогда вымуштрованная как солдат, лошадь, будет, напротив, реагировать только на формальные грубые сигналы и игнорировать все остальные.

Височная доля принимает и хранит информацию обо всех неречевых звуках (от шума ветра до пения птиц, от технических звуков до музыкальных произведений), а также воспринимает речевую интонацию, высоту и тембр голоса. В ней же находятся структуры, управляющие голосовым аппаратом.

Ну и самая любимая всеми психологами – лобная доля. Она долгое время считалась «молчащей», то есть вроде как ни для чего, но со временем выяснилось, что она управляет свойствами, которые к физическому миру имеют довольно косвенное отношение. Во-первых, она вырастает из обонятельной доли, которая является самой древней областью чувств, и представлена солидным куском в новой коре. С этой областью связан вомеронозальный орган или орган полового обоняния, заставляющий часто принимать решения, исходя не из разумных соображений, а из половых потребностей, особенно в соответствующий период жизни. Приятная же часть состоит в том, что обонятельная доля позволяет «чуять носом», то есть составляет некоторые прогнозы событий, которые еще не произошли, но признаки (запах) уже появились. Другими словами связана с интуицией. Во-вторых, чтобы составлять эти прогнозы, надо затормозить работу разнообразных инстинктов, как и для того, чтобы совершить какие-либо действия, не предусмотренные уже готовыми программами. То есть при включении она тормозит инстинктивно-гормональное поведение. Одним из важных факторов в эволюции приматов, похоже, была возросшая социальность при встрече с неродственными группами, вероятно, при недостатке пищи, который в природе вполне обычное дело. Способность делиться с неродственными особями, тем самым сохраняя хорошие отношения для дальнейшего обмена и сотрудничества, возможно, явилось очень важным преимуществом для бродячих групп. Альтруизм какое-то время являлся выигрышной стратегией, а значит, торможение инстинктов было необходимым. В-третьих, торможение инстинктов помогает внимательно рассмотреть предмет или ситуацию с разных сторон, то есть сконцентрировать внимание и обдумать. Таким образом, эта доля становится ответственной за обучение, и именно туда выбрасывается дофамин, когда вы что-то вдумчиво изучаете, потирая лоб. В-четвертых, там располагаются особенности характера и индивидуальные черты личности, которые, впрочем, задействуются только в случае нестандартных решений, а стандартные принимаются по привычным выученным схемам. Из-за этого возникает парадокс: вроде бы личности нет, потому что это всего лишь следствие влияния среды при формировании организма, но при этом она вроде бы и есть, потому что все эти влияния так спаяны воедино, и настолько притерлись друг к другу, что формируют четкую индивидуальность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: