Диана Ганцева - Андрей Соболь: творческая биография

- Название:Андрей Соболь: творческая биография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005658647

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Диана Ганцева - Андрей Соболь: творческая биография краткое содержание

Андрей Соболь: творческая биография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

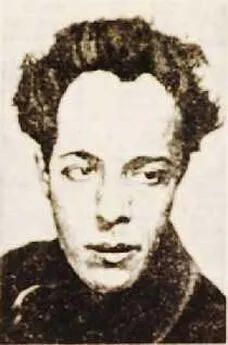

Стихотворение «К народу» написано под впечатлением страшной резни кишиневского погрома в 1903 г. А. Кауфман вспоминает: « Во время дебатов в «теоретическом кружке» молодежи о погромах, о самообороне Соболь буквально кипел гневом. Любил и страдал за свой народ. Он осуждал трусливость евреев, проявленную в Кишиневе во время погрома. Энтузиазм и возбуждение охватили Соболя, когда стало известно о покушении Пинкуса Дашевского на виновника кишиневского погрома П. Крушевана » 18. Любовь и осуждение, боль за свой народ и обида за его бессилие – все это нашло свое отражение в стихотворении «К народу». Композиционно оно делится на три части, в которых воплощаются противоречивые чувства героя: в первых трех строфах герой говорит о любви к своему народу и готовности ради его освобождения на любые жертвы (« Я отдам, если нужно, и жизнь за тебя, Чтоб ускорить тебе час спасенья »), следующие три строфы полны презрения и ненависти к народу, что боится « воспрять, бросить взгляд на врагов горделивый », и, наконец, в заключительной восьмистрочной строфе повторяется тема первой части:

Все ж люблю я тебя. Видя муки твои,

Наполняется сердце слезами,

Рвусь к тебе – и готов свою душу отдать,

Из груди вырвать сердце кусками.

Чтоб ты мог хоть на миг, на мгновенье одно,

Раз покойно, свободно вздохнуть,

Чтоб ты мог все забыть, цепи рабства порвать,

Чтоб твоя успокоилась грудь.

В этом стихотворении можно усмотреть своеобразную перекличку с Х.Н.Бяликом и его произведениями о погроме («Да, погиб мой народ…», «Над бойней», «Сказание о погроме»). Но А. Соболя отличает юношеский эгоцентризм. Если Х. Н. Бялик прежде всего рисует ужасающую картину резни и образ автора проявляется в стихотворениях имплицитно, то в стихотворении Соболя лирическое «Я» оказывается в центре повествования, автор прежде всего манифестирует свою позицию.

Однако при всей сионистской направленности тематики стихотворений А. Соболя, все они выдержаны в русле русской литературной традиции. И даже образ народа у А. Соболя чрезвычайно напоминает некрасовский. Сюжетные линии и образные ряды этих стихотворений весьма характерны для формирующейся национальной поэзии, осваивающей идею национальной и гражданской свободы 19. Если же говорить о формальных, стилевых особенностях, то следует признать, что сионистские стихотворения А. Соболя – характерный пример поэзии палестинофилов, и в целом еврейских поэтов, пытающихся писать о своем народе в рамках русской литературы и неизбежно сталкивающихся с проблемой «обрусения» еврейской темы в своих попытках « вытянуть собственную песню, используя образный арсенал русской поэзии » 20.

Звезда Сиона не долго хранила поэта. Из-за своей активной агитационной деятельности А. Соболь уже давно находился под пристальным вниманием полиции, и потому лишь случайной встречи и разговора с арестованным бундовцем Берком Берштейном хватило для того, чтобы получить основания для обыска в квартире А. Соболя и его товарищей. На квартире были обнаружены четыре новых револьвера, около пачки патронов и много нелегальной литературы, в результате 1 января 1906 года А. Соболь был взят под стражу и обвинен в причастности к антиправительственному заговору 21. Так начался каторжный путь будущего писателя и новая страница творческой биографии поэта.

Стихотворения А. Соболя, написанные в Александровском централе, в Горном Зерентуе, в баргузинской ссылке, продолжают традиции тюремной лирики в русской поэзии, заложенные еще декабристами и подхваченные народовольцами. Мы не можем доподлинно утверждать, был ли знаком А. Соболь с творчеством поэтов-народовольцев (С. Морозов, В. Фигнер, П. Якубович и др.), но их внутреннее, духовное родство, особенно ярко проявившееся в тюремных стихотворениях поэта, несомненно. Внешние обстоятельства жизни тюремных узников не балуют разнообразием и потому в их творчестве неизбежно звучат и « звон кандальный », и « цепи бряцание, голос спросонок, порою и вздох » (А. Соболь «Слышу я голос твой…»), и описания тюрем словно продолжают друг друга, создавая единый образ застенка:

Решетки, бойницы… Об стены тюрьмы

Волна ударяет бессонная…

Здесь, в царстве безмолвия, страха и тьмы…

П. Якубович «В думах о Шлиссельбурге», 1901 22По-прежнему стены безмолвны, молчат,

И стража стоит у порога.

А. Соболь «По-прежнему стены…», 1907—1908Однако при всей близости внешних обстоятельств и порожденных ими мыслей и чувств о прошлом и настоящем, два поколения политических узников существенно расходятся во взглядах на ближайшее будущее. Если для тюремной лирики 70-90-х годов XIX века характерна минорная тональность – лирический герой ощущает себя необходимой жертвой, брошенной на алтарь свободы, прихода которой он никогда не увидит (П. Якубович «Senilia», «Поздняя радость»), то в произведениях поколения 1900—1910гг. все настойчивей звучит мысль о скором освобождении и о деятельном участии в приближении этого часа:

Но властная воля манила к себе —

На бранное поле. Покорно судьбе

Сдаваться они не желали.

И зрели в них мысли с желаньем одним,

С проклятьем оковам. Под мраком ночным

Свободу неслышно ковали.

И день наступил… И жестоким врагам

Был брошен тот вызов… Позорным цепям

Презрение брошено было.

А. Соболь «Побег», 1908—1909 23В своих последних тюремных стихотворениях А. Соболь уходит от индивидуалистического, эгоцентрического восприятия мира. Лирическое «Я» все чаще заменяется на «Мы» или «Они» («Побег», «Мы ломим», «Дорога растет», «Набат»). Однако этого заряда коллективного начала хватит ненадолго, и уже в эмигрантских стихотворениях (1909—1912) автор вернется к монологическому повествованию от первого лица.

За время эмиграции А. Соболь объездил всю Европу, но большую часть времени он провел в небольшой деревушке Кави де Лаванна на итальянской Ривьере. Именно там были написаны известные нам стихотворения 1911г 24. Почти все они посвящены Саре Симановской, с которой А. Соболь познакомился в Швейцарии и вел постоянную переписку.

В своих попытках стать поэтом А. Соболь бросается из крайности в крайность, ища себя то в народно-демократической, то в сионистской тематике, уходя от юношеского романтизма к популярным изыскам модернизма. Все стихотворения 1911г. носят печать увлечения новыми темами, модными в поэзии первого десятилетия ХХ века, и особой любви к А. Блоку, которая останется неизменной на долгие годы. Не зря на страницах рассказов А. Соболя будет появляться имя Блока как любимого поэта различных персонажей, а известные блоковские строки о России-«степной кобылице» («На поле Куликовом») станут эпиграфом к роману «Салон-вагон».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: