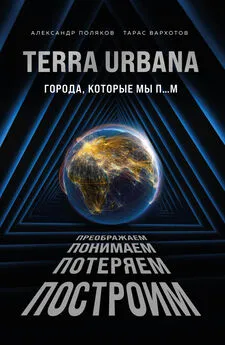

Александр Поляков - Terra Urbana. Города, которые мы п…м

- Название:Terra Urbana. Города, которые мы п…м

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-122245-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Поляков - Terra Urbana. Города, которые мы п…м краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Terra Urbana. Города, которые мы п…м - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Шесть лет спустя, в 2017 году, Председатель Счетной палаты РФ – А. Кудрин (на тот момент – замглавы Экономического совета при Президенте РФ, руководитель совета Центра стратегических разработок) выступил, на первый взгляд с похожей, но, в действительности, довольно отличающейся идеей: «Если Россия хочет как страна остаться конкурентоспособной, если Россия хочет быстро расти, она должна вырастить и создать свои крупнейшие агломерации. Мы уже в Центре стратегических разработок сделали такой прогноз, мы считаем, что те 15 городов, которые имеют больше миллиона человек и еще пять городов, которые вокруг себя с учетом агломераций могут собрать больше миллиона человек. Получается, 20 городов сегодня должны получить особую поддержу и, может быть, особый статус для того, чтобы стать такими крупными игроками на мировой арене» [116] Кудрин: России необходимо создать 20 крупнейших агломераций // ТАСС, 2.06.2017.

.

Заявления А. Кудрина были рассмотрены в контексте моды на «мегаполисные» модели территориального развития среди российского истеблишмента и приняты в штыки. Например, директор Института региональных проблем Д. Журавлев заявил, что «Кудрин предлагает разместить в новых агломерациях чуть ли не всё население, которое ещё не попало в Москву и Санкт-Петербург», что не раз уж возникали «идеи о якобы нерентабельности малых городов», наследующие, по его мнению, советской риторике о «неперспективных деревнях», и резко подытожил: «Весь мировой опыт показывает, что сами по себе агломерации не делают погоды в экономике. Самые большие агломерации существуют в Мексике. Но что-то я не слышал про бум инноваций в Мексике. Зато про низкий уровень жизни в этой стране хорошо известно» [117] Верхоянцев А. Великое переселение по методу Кудрина (интервью с Д. Журавлевым) // Свободная пресса, 14.01.2017.

. Заметим, что согласно глобальному рейтингу оценки качества жизни, публикуемому порталом numbeo.com, Мексика располагается на 50-м месте, а Россия – на 70-м. [118] Дата обращения: 11.10.2020.

Однако важнее другое.

Комментаторов, судя по всему, ввела в заблуждение смысловая аморфность термина «агломерация», способного обозначать, по сути, любой тип урбанизированного ландшафта. Нам представляется, что, говоря об агломерациях, А. Кудрин имел в виду вовсе не мегаполисы или, по крайней мере, говорил не совсем об этом. Во-первых, речь шла не столько о поддержке уже существующих городов-лидеров, сколько о создании плотных систем транспортных и хозяйственных связей между расположенными ближе друг к другу, чем к остальным, крупными городами, например Нижний Новгород, Казань и Самара, расположенные вдоль Волги, или конгломерат Челябинск – Екатеринбург – Пермь должны составить одну из таких опорных агломераций. Во-вторых, А. Кудрин предполагает создавать агломерации не только в европейской части России, но и в Южной Сибири, и на Дальнем Востоке, обеспечивая таким образом развитие этих территорий.

К сожалению, сам А. Кудрин, указав на важность связности и объединения возможностей городов-лидеров и даже использовав термин «агломерация», обычно используемый, чтобы охватить территорию, выходящую за границы конкретного города, но связанную с ним (например, пригороды), в итоге сфокусировал внимание на «20-ти городах», по-видимому держа в уме в качестве ориентира «китайскую» модель крупных городских кластеров (см. 3 раздел I главы). В этой модели территория между городами не имеет значения и в футуристической перспективе превращается в пустошь, полностью высосанную гигантами-мегаполисами – такой образ будущего мегаполисной урбанизации нарисован, например в пост-апокалиптическом фильме в жанре фэнтези «Хроники хищных городов», режиссера Кристиана Риверса (в свою очередь, снятом по тетралогии британского автора и иллюстратора Ф. Рива). И именно в этом направлении мы движемся, делая ставку исключительно на развитие крупных городов.

Однако даже в принадлежащей А. Кудрину идее территориального развития через агломерации присутствует перспективная альтернатива, потерянная самим автором идеи: драйвером развития агломерации являются не узлы (города), а связи (транспортные, коммуникационные, экономические и т. д.); а развиваться должна агломерация, а не отдельные городские центры. Причем для того, чтобы добиться роста, вовсе не обязательно, даже скорее вредно формировать конурбацию на базе городов-миллионников.

В то же время транспортные решения для разгрузки инфраструктуры и, в первую очередь, центра мегаполисов и для повышения общей социальной связности агломераций этого типа, сходны с теми, которые эффективны для децентрализованных конурбаций. Речь идет о преобразовании радиальной («вертикальной») транспортной системы в радиально-кольцевую (более «горизонтальную») и развитии внеуличного транспорта как дополняющей альтернативы перегруженной дорожно-уличной сети.

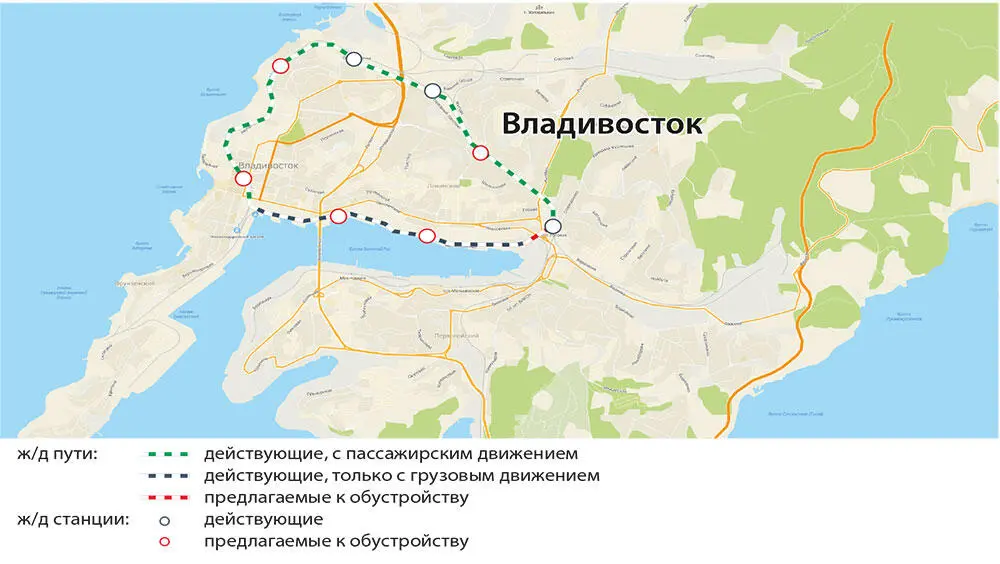

Рис. 2.2.8. Владивосток (проект развития Ж/Д инфраструктуры)

В большинстве крупных развитых городских агломераций мегаполисного типа, в особенности в городах со славным индустриальным прошлым и развитой промышленной застройкой, имеется обширная железнодорожная инфраструктура, используемая преимущественно для перевозки грузов либо не используемая вовсе – частично заброшенная из-за деиндустриализации в постсоветский период. Модернизация этой инфраструктуры, включая строительство пассажирских перронов и обновление подвижного состава, и создание транспортных колец, опоясывающих городские районы и дополняющих различные вертикальные транспортные каналы, связывающие центр с периферией мегаполиса, способны принципиально изменить качество услуг и общую эффективность городской транспортной системы (рис. 2.2.8–2.2.11).

Например, во Владивостоке (население – 606,5 тыс. чел.) практически отсутствует скоростной внеуличный транспорт, а изобилие автомобилей, в том числе импортируемыми из находящейся рядом Японии праворульными машинами, приводит к постоянным заторам в центре города. Транспортным решением для Владивостока может стать замыкание железнодорожного кольца в центре города и запуск кольцевого маршрута для обслуживания центральной части города (рис. 2.2.8).

В Казани (население – 1,257 млн чел.) все транспортные связи проходят через центр города, а строящаяся новая линия метро охватит только часть окраин, причем сроки окончательного завершения ее строительства и выхода на проектную мощность остаются неопределенными. В данном случае существенно улучшить положение тоже можно за счет замыкания железнодорожного кольца на основе уже имеющейся инфраструктуры и запуск кольцевого маршрута для связи окраинных районов между собой (что предусмотрено Генпланом города) (рис. 2.2.9).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Мещеряков - Terra Nipponica [Среда обитания и среда воображения]](/books/1064223/aleksandr-mecheryakov-terra-nipponica-sreda-obitani.webp)