Александр Поляков - Terra Urbana. Города, которые мы п…м

- Название:Terra Urbana. Города, которые мы п…м

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-122245-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Поляков - Terra Urbana. Города, которые мы п…м краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Terra Urbana. Города, которые мы п…м - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

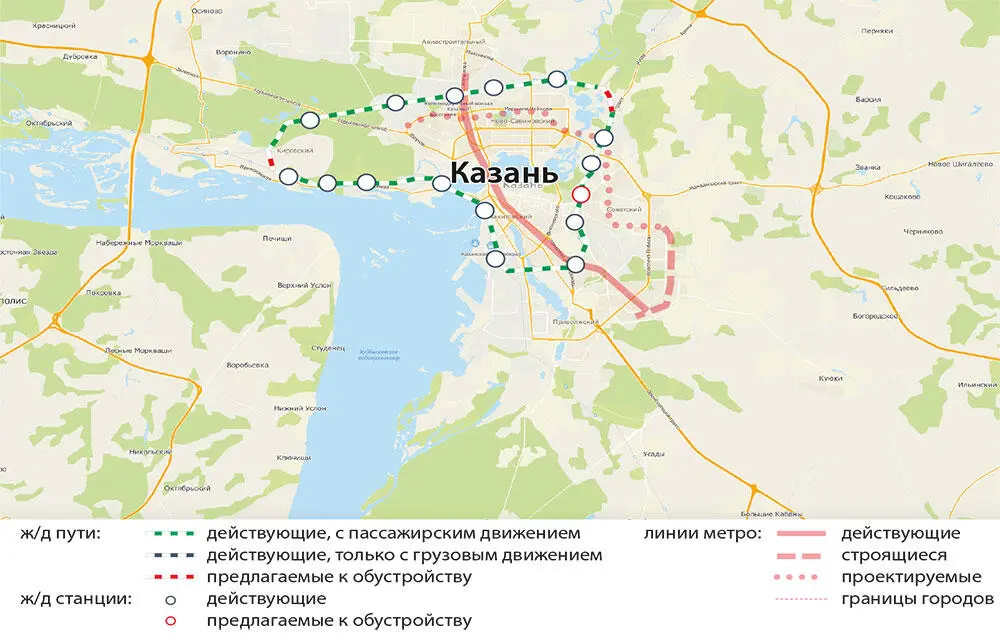

Рис. 2.2.9. Казань (проект развития Ж/Д инфраструктуры)

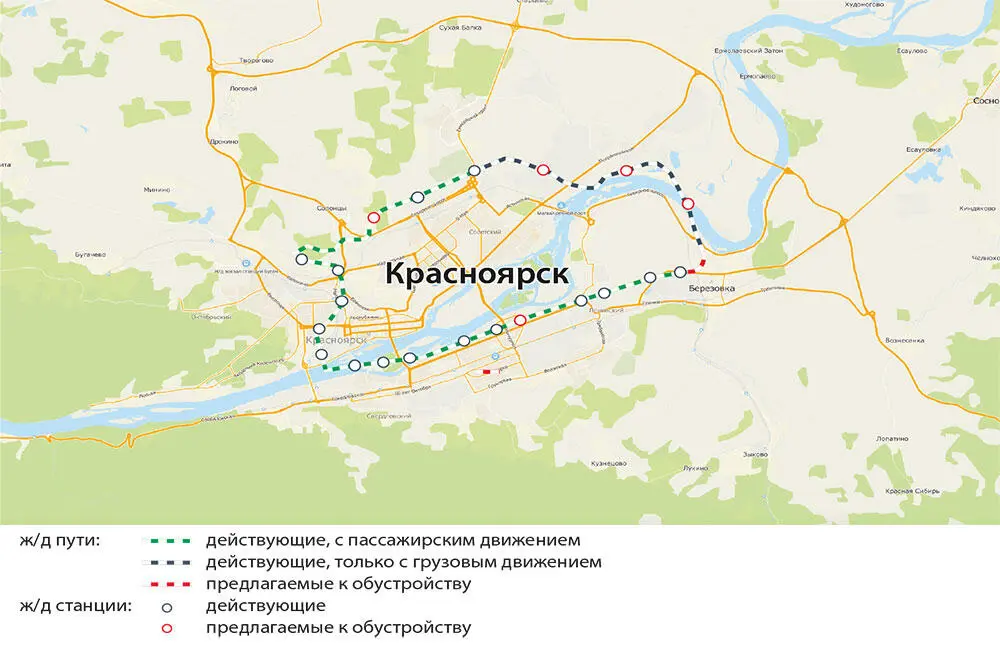

В Красноярске (население – 1,094 млн чел.) отсутствует скоростной внеуличный транспорт, и в часы пик нет стабильной связи между районами, расположенными на разных берегах Енисея, из-за дорожных заторов на мостах. Городская электричка при этом работает только на отдельных участках и имеет очень большой интервал движения (всего проходит 7 поездов в сутки в каждом направлении). Для Красноярска тоже эффективным решением может стать замыкание железнодорожного кольца и запуск кольцевого маршрута с увеличением частоты движения (рис. 2.2.10).

Рис. 2.2.10. Красноярск (проект развития Ж/Д инфраструктуры)

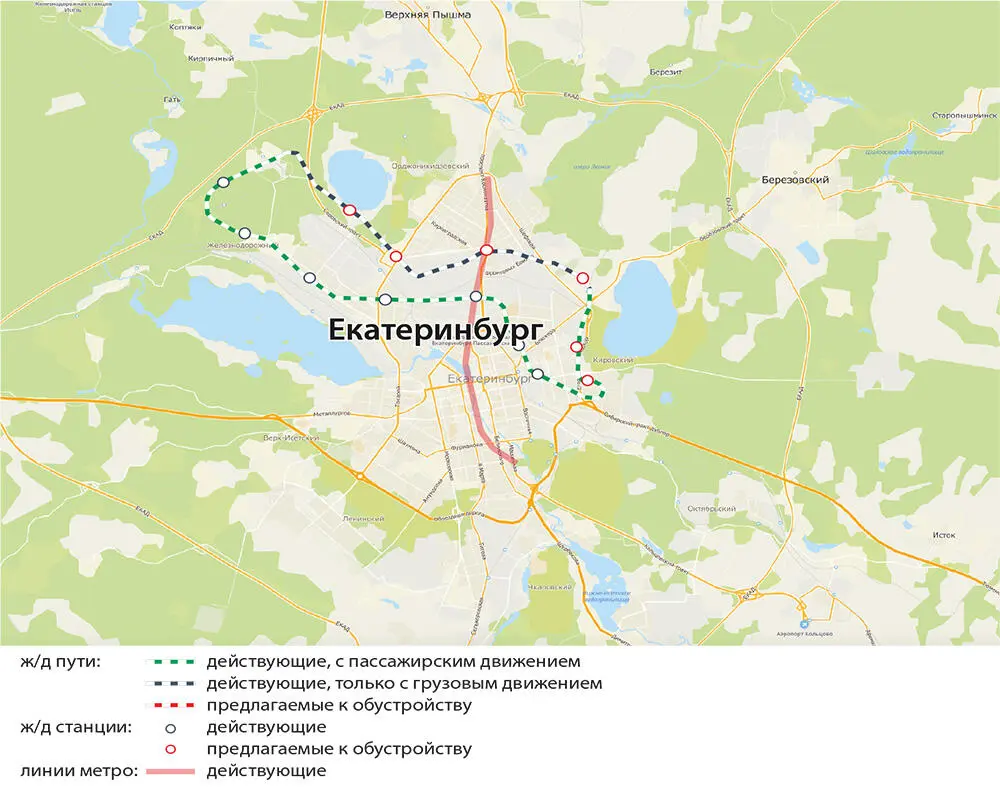

Наконец, еще один яркий пример – Екатеринбург (население – 1,493 млн чел.). В городе отсутствует связь окраинных районов между собой, метро соединяет районы, в которых оно проложено, только с центром города. Однако проблему можно решить с помощью дооборудования существующих грузовых железнодорожных путей и запуска кольцевого маршрута по северной и восточной частям города (рис. 2.2.11).

Развитие пассажирских перевозок по имеющейся железнодорожной инфраструктуре не только обеспечит города и агломерации скоростным внеуличным транспортом, но и простимулирует развитие городского «ржавого пояса» – промышленных полузаброшенных территорий, расположенных вдоль железных дорог, в том числе обновление инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. При этом покинутые промышленностью и часто криминализованные ввиду заброшенности территории «ржавого пояса» можно использовать для обустройства новых парковых зон и общественных пространств, а также жилой застройки.

Рис. 2.2.11. Екатеринбург (проект развития Ж/Д инфраструктуры)

Как мы отмечали выше, малые и средние города теряют население из-за закрытия предприятий и привлекательности крупных городов, способных предложить лучшие жизненные перспективы – как в части поиска работы, так и в части инфраструктурного обеспечения, медицинского обслуживания, образования и т. д. Причины этого «неравенства» городов очевидны и целиком обусловлены «законом количественного преимущества», о котором мы говорили во втором разделе предыдущей главы: большое число жителей делает рентабельным содержание медицинских и образовательных учреждений, поддержание бесперебойной работы транспортной системы и т. д. Изолированно существующий малый город, с этой точки зрения, не способен конкурировать с крупным – это универсальное правило и, помимо российских, можно привести и другие примеры постепенного вымирания малых городов. Так, в город-призрак постепенно превращается Пюсси (Эстония), имевший статус города с 1993 по 2013 год и развивавшийся за счет постепенно отмирающих градообразующих промышленных предприятий; в результате население за последние 30 лет сократилось втрое, средняя цена квадратного метра жилья составляет около 25 евро, а стоимость отопления в 2019 году достигла 82 евро за мегаватт-час (цена отопления хорошо показывает инфраструктурную ловушку вымирающего города: чем меньше остается жителей, тем больший объем расходов ложится на плечи каждого оставшегося горожанина – система отопления-то единая). Для сравнения – стоимость мегаватт-часа для жителей Москвы составляет около 1,1 тыс. руб.). [119] Дыра недели. Мрачный городок возле моря, где говорят по-русски и продают квартиры за € 2000.

Небольшие изолированные города очевидно уязвимы: любое нарушение в их социальной экосистеме способно поставить их на грань существования, а средний по размеру город превратить в депрессивный и медленно вымирающий. Люди не хотят жить там, где существуют объективные проблемы с обеспечением «современных стандартов качества жизни» (или попросту нет больницы, нормальной школы и регулярно поступающей горячей воды), а чтобы обеспечение этих «стандартов» было экономически оправданно, нужно распределить их оплату на большое число людей – иначе все становится непомерно дорого (как отопление в Пюсси) или ложится на плечи государства.

Модель синурбии – ключ к возрождению и развитию малых и средних городов

Почему же от перечисленных проблем почти не страдает Западная Европа? Ответ очевиден: потому что в «глобальной деревне» создана система инфраструктурной связности, нивелирующей расстояния и делающей отдельные населенный пункты «не совсем отдельными», например коммуникационная система позволяет быстро найти необходимую больницу, место работы, досуговый или торговый центр, а транспортная система позволяет быстро и комфортабельно добраться до нужного места. Связность и единство социального пространства формирует систему, в которой негативная сторона пространственных дистанций нивелирована (несмотря на многокилометровые расстояния, можно удобно и быстро добраться до любого необходимого объекта), а позитивная – сохранена (нет скученности, соблюдаются высокие экологические стандарты и т. д.).

Ранее мы уже отмечали, что строительство в России инфраструктурной системы, аналогичной западноевропейской, представляет собой баснословно дорогой и в конечном счете бессмысленный проект: население даже европейской части страны, не говоря уж о Сибири, рассеяно гораздо сильнее европейцев по несравнимо более обширной территории (и это еще без учета климатической специфики, о которой речь пойдет в шестой главе). Однако аналогичное решение вполне можно задействовать локально, связав между собой несколько исторически сложившихся, то есть уже существующих городских центров, и сформировав на их основе единую систему, а в дальнейшем делать ставку на развитие инфраструктурной сети внутри периметра, образованного транспортными линиями связи опорных городских центров.

Минимально необходимым для образования такой урбанистической системы числом опорных городских центров является три. Соединив три центра эффективной, обеспечивающей быстрое и комфортное перемещение транспортной связью – оптимальным решением представляется высокоскоростной рельсовый транспорт (поезд или современный скоростной трамвай) – мы получим треугольник, являющийся эталонной формой децентрализованной агломерации (см. карту ниже). Чтобы избежать терминологической путаницы и описанных выше негативных ассоциаций, мы назвали ее синурбией. В противоположность «классической» конурбации (будь то в геддесо-мамфордовском, или в современном смысле), синурбия акцентирует не отсутствие единого центра, а эффект совместной социальной жизни входящих в нее городов и синергетическом эффекте этой совместности как для демографии, так и для экономики и прочих компонентов социального развития. Можно сказать, что в противоположность растущему как бы вверх современному мегаполису, постоянно наращивающему этажность зданий и плотность населения, синурбия является моделью горизонтально развернутого урбанистического ландшафта – плоским треугольным городом, раскинувшимся на большой территории внутри своего транспортного экзо-скелета.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Мещеряков - Terra Nipponica [Среда обитания и среда воображения]](/books/1064223/aleksandr-mecheryakov-terra-nipponica-sreda-obitani.webp)