Т. Подольская - Психолого-педагогическая помощь родителям больных детей

- Название:Психолого-педагогическая помощь родителям больных детей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-00171-525-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Т. Подольская - Психолого-педагогическая помощь родителям больных детей краткое содержание

Психолого-педагогическая помощь родителям больных детей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Менее выраженный эмоциональный ответ был зафиксирован в группе родителей, ребенку которых был поставлен диагноз заболевания умеренной тяжести после некоторого периода неизвестности. Они восприняли сообщение диагноза ребенка, скорее, как положительную для себя новость, свидетельствующую о начале целенаправленного лечения, итогом которого должно стать выздоровление ребенка.

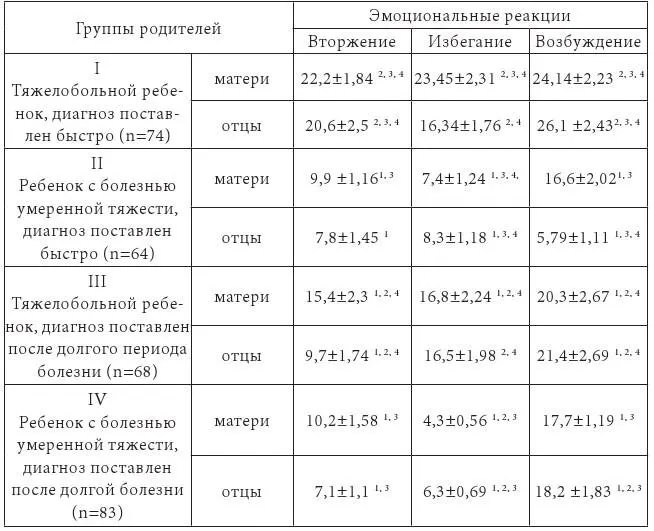

Для подтверждения полученных результатов проводилось дополнительное исследование с использованием «Шкалы оценки влияния травмирующего события» (Horowitz M. J., Wilner N.). Нами были получены следующие данные (представлены в Тблице 2.2.).

Таблица 2.2.

Результаты исследования влияния травмирующего события на эмоциональное состояние родителей (средние баллы)

Примечание: 1, 2, 3, 4– статистически значимые различия (p < 0,01) по сравнению с группами матерей и отцов, воспитывающих детей с тяжелыми и умеренно тяжелыми заболеваниями соответственно.

Баллы от 0 до 7 оцениваются автором методики, как показатели нормативного эмоционального состояния. Баллы от 8 до 21 – как показатели среднего уровня эмоционального напряжения. Баллы от 22 до 35 – как максимальная выраженность эмоционального напряжения (дистресс).

Можно заметить, что результаты по обеим методикам практически идентичны друг другу. Соответственно, мы можем утверждать, что полученные нами данные не были случайными. У родителей, которым сразу сообщили о тяжелом заболевании ребенка, выявлен средний или высокий уровень эмоционального напряжения.

Во всех группах матери более ярко реагировали на случившееся с ребенком, их чаще беспокоили мысли о болезни, о том, каким образом справиться с лечением. Отцы в большей степени были склонны подавлять неприятные мысли, избегать воспоминаний о болезни ребенка, но именно они чаще реагировали на сообщение о диагнозе острым возбуждением.

По результатам самоотчетов установлено, что родители первой и второй групп частично или полностью утрачивали социальную и производственную активность, не могли сохранять состояние внимания продолжительное время, запомнить даже минимальный объем новой информации, быстро теряли темп выполнения работы и т.д. Таким образом, можно говорить о выраженном влиянии стресса сообщения диагноза ребенка на личностную и трудовую активность этой группы родителей.

Как отмечалось выше, у родителей из III и IV групп было зафиксировано снижение настроения по мере того, как они получали все больше информации о болезни ребенка и исходе лечения. Через месяц после объявления диагноза эмоциональные реакции этих родителей практически не отличались от реакций двух предыдущих групп.

После периода активизации под действием сильного стрессора начинается период адаптации к нему. Существует мнение, что у каждого организма имеется два вида адаптационных резервов: поверхностные и глубокие [104]. При кратковременном (остром) стрессе происходит мобилизация поверхностных резервов, а если их недостаточно, то начинается мобилизация более обширных глубоких резервов адаптационной энергии. Темп включения глубоких резервов более медленный, поэтому человеку необходимо «выиграть время», чем-то защититься от действия стрессора. В этом отношении роль своеобразного буфера играют защитные механизмы личности.

Один из наиболее распространенных защитных механизмов относительно острого стресса – неверие в него, отрицание. Это попытка сохранить личностный баланс, нереалистичное стремление вернуть утраченное. Существование прошлого в сознании родителя отличается от реальной картины прошлого, оно идеализируется, приукрашивается. Родители начинают неосознанно верить в чудо, в то, что всё скоро решится само собой. Анализ ответов родителей показывает, что сам факт того, что их ребенок имеет какие-то серьезные нарушения здоровья воспринимается как нереальная ситуация: «я не верила, что такое может произойти со мной», «я не могла понять, почему это со мной случилось», «это точно не про нас», «беспрерывно консультировались с врачами», «обращались к экстрасенсам, различным бабкам», «все время старалась за что-то зацепиться, читала какую-то литературу», «искала специалистов», «ездили на разные обследования», «пытался добиться правды», «отказывался от помощи».

Период отрицания диагноза ребенка может продолжаться у родителей от нескольких дней до нескольких лет. Особенно это характерно для родителей, воспитывающих детей с тяжелыми (инвалидизирующими) заболеваниями. Мы наблюдали отрицание во множестве форм. Приведем наиболее частые:

– отрицание правильности поставленного диагноза – «это ошибка врачей» (в таком случае родители ищут альтернативные мнения, возят ребенка по разным клиникам и специалистам);

– отрицание объективности в происхождении болезни – «ребенка сглазили» (родители прибегают к помощи нетрадиционных целителей, экстрасенсов и т.д.);

– принятие диагноза, но отрицание невозможности полного излечения (родители не верят, что это на всю жизнь, поэтому становятся неоправданными оптимистами относительно исхода заболевания);

– родители приняли диагноз и невозможность полного излечения, но отрицают влияние болезни ребенка на их жизнь (считают, что они самостоятельно полностью справляются с проблемой, не нуждаются в психологической помощи, не видят в своем поведении и своей жизни никаких особенностей);

– отрицание переживания горя (родители не принимают свои чувства, им кажется, что они пребывают в радостном расположении духа, не позволяют себе пройти все этапы горевания по поводу тяжелой болезни ребенка).

В этот первый период после воздействия стресса крайне важно, чтобы психолог разъяснил родителям особенности прохождения каждой фазы принятия диагноза, возможные эмоциональные и поведенческие реакции, и предложил помощь и поддержку.

Следующая стадия адаптации – переживание повышенного беспокойства или даже паники. Когда родители видят, что с ребенком действительно что-то происходит, что все их надежды на ошибку в диагнозе не оправдались, они могут почувствовать нарастание волнения, стать суетливыми, возбужденными. Отчасти беспокойство полезно, как процесс, помогающий мобилизовать силы на борьбу с препятствием, собрать энергию, необходимую для внутренних и внешних изменений, исходя из ситуации. В этот период некоторые родители отмечали у себя приступы гнева, сильного раздражения, они становились сердитыми, чувствовали потребность «перелить свое несчастье» на кого-то еще. Гнев, раздражение – наиболее ожидаемая реакция родителей на сообщение диагноза ребенка. Гнев может направляться на специалиста, поставившего диагноз, на других врачей, на супруга (супругу) или родственников, на Бога, взвалившего на плечи родителей непосильную ношу и т.д.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: