Михаил Блехман - Движение и зависание топлива в бункерах

- Название:Движение и зависание топлива в бункерах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005118776

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Блехман - Движение и зависание топлива в бункерах краткое содержание

Движение и зависание топлива в бункерах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

д. Замеры скорости снижения уровня; тоже, что пункт «б», но только в одной самой нижней точке. В случае обрушения выполнялся дополнительный замер нового, более высокого уровня, и отмечалось время.

е. Определение параметров потока, зоны сработки и зависания.

Скорость движения в потоке определялась с помощью отвеса с отметками каждые полметра и груза, который опускался на поверхность угля. По мере снижения поверхности груз засыпался углем и продолжал движение в потоке как его часть.

Фиксируя расстояние по меткам отвеса и время, определялась скорость потока, а зная производительность питателя, рассчитывался диаметр потока.

Кривая, соединяющая расчетные диаметры потока по глубине определяет контуры потока, границызон сработки и зависания.

ж. Углы обрушения определялись по соотношению разницы радиусов воронки в верхней и нижней точках обрушения и расстоянию между ними по глубине бункера.

з. Зоны максимальных напряжений (пяточный эффект) и их расположение по глубине бункера у углей разной сыпучести определялись по точкам перегиба на графиках скоростей.

Примечание.

Описанные ниже наблюдения (часть 1) проводились в условиях гравитационного движения без применения побудительных устройств.

2—3. Организация наблюдений

– зачистка бункеров до наблюдений.

– внутреннее освещение бункеров.

– связь со щитами управления топливоподачи и блока.

– длительность одного наблюдения – от полной загрузки до максимально допустимого снижения уровня топлива.

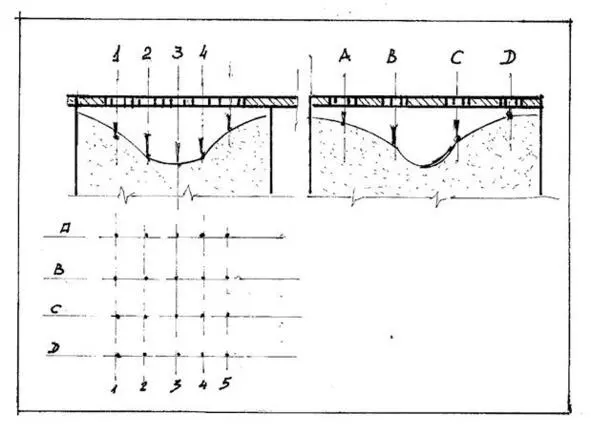

– На рис. 1—1а показана схема расположения точек замера. Четыре ряда и пять точек в ряду.

Рис. 1—1а. Разметка точек наблюдения и замеров..

3. Градация углей по сыпучести

а. Связность и сыпучесть угля

Уголь поступает в бункера в виде россыпи. В бункере часть его находится в движении, сохраняя структуру насыпного материала, а другая часть неподвижна и представляет сплошную массу, которое в определенных условиях может вернуться в состояние насыпного материала. С первых же этапов наблюдений стало ясно, что поведение топлива в бункерах определяется его сыпучестью, показатель которой следует установить.

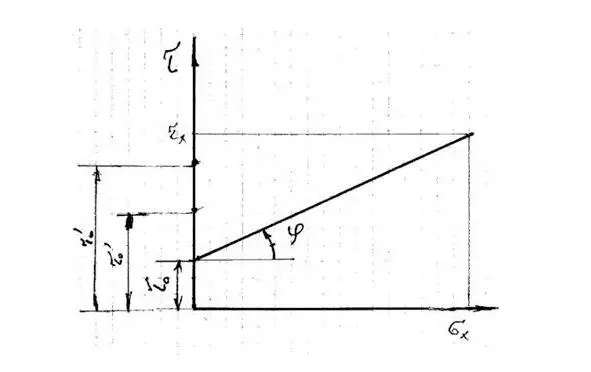

Уголь как сыпучий материал относится к связным материалам, у которых начальное сопротивление сдвигу τ 0> 0¸ а общее сопротивление сдвигу определяется как τ = (σ׃) + с [Л2]; где с – связность материала, т. е. с = τ 0, σ- нормальное давление, ƒ – коэффициент внутреннего трения, φ- угол внутреннего трения, f = tgφ.

Рис 1—1б. Зависимость усилия сдвига от нагрузки.

Условием сдвига угля на наклонной плоскости под действием собственного веса без приложения внешних сил является преодоление начального сопротивления сдвигу. Поэтому в качестве показателя сыпучести выбрана величина начального сопротивления сдвигу (τ 0), а с тем, чтобы она соответствовала реальным условиям, замеры проводились непосредственно в бункерах.

Величина τ 0будет иметь различные значения для различных углей или того же угля разной влажности, а также у того же угля на разной глубине в бункере (τ 0,τ 01, τ 02…рис. 1—1а).

б. Определение начального сопротивления сдвигу (τ 0) в реальных условиях (в бункерах)

Определения τ 0производились на обрушениях типа сегмент-арка (см. часть 2, рис. 2—1а) в зоне минимального уплотнения на глубине до 2,5—3,0 м.

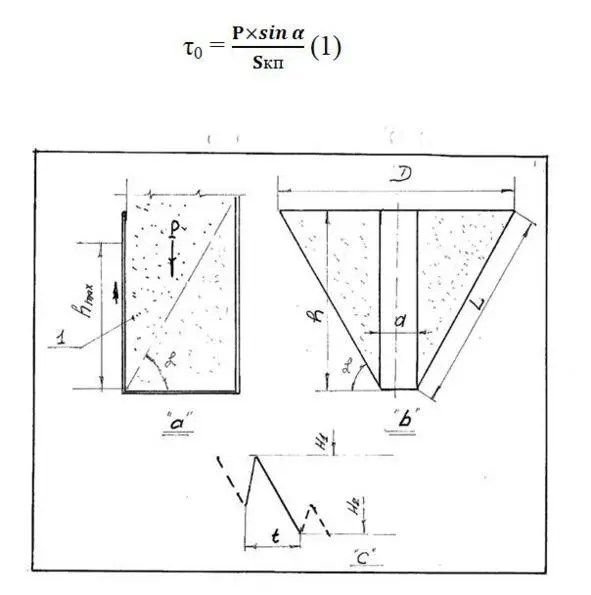

Замерялось: вес объёма самообрушения (Р), площадь его контактной поверхности (Sкп) и угол обрушения α. Начальное сопротивление сдвигу рассчитывалось по схеме (см. рис. 1—2).

Рис. 1—2. Схема к расчету τ 0 по замерам в бункерах.

Обозначения:

«а» – прибор для замера τ0.

«b» – аналогичная схема в бункерах.

«с» – фрагмент из рис. 1—13.

D, d – h диаметры и высота конуса обрушения.

L- длина образующей конуса.

t – время сработки.

h мах – максимальная устойчивая высота сыпучего материала при подъёме затвора (обозначено 1).

α – угол сдвига.

Р – вертикальное давление.

В лабораторных условиях τ 0определяется [Л2] при h=h махна приборе (см. рис. 1—2а).

На рис. 1—2б показано сечение конуса зависания. Высота h треугольника со сторонами (D-d) /2 и h (часть «b» рис 1—2) является высотой максимально устойчивой стенки конуса зависания к моменту его обрушения.

В общем случае:

τ 0= σ/S. σ=h×γ×sin (90 – α) ×f. Где: h – высота слоя; γ, α, f – см. обозначения, раздел 1—3.

В данном примере расчёт упрощён.

Вес Р=t×q, где t – время сработки обрушенного объёма, взято из графика (см. часть2, рис. 2—2).

q – производительность питателя (известна).

S = πL (D + d) /2 – контактная поверхность обратного конуса.

Диаметры D и d (см. деталь «а» рис. 1—2) рассчитывались на основании поэтапных замеров скорости потока.

Угол α = 50º.

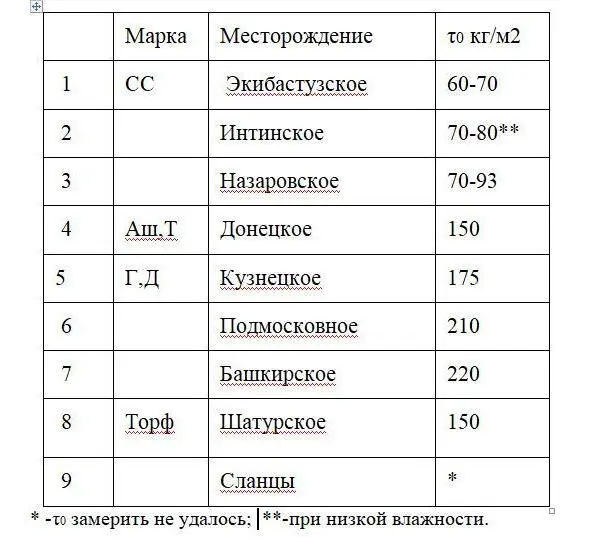

Таблица 1—1. Топливо и его начальное сопротивление сдвигу (τ 0).

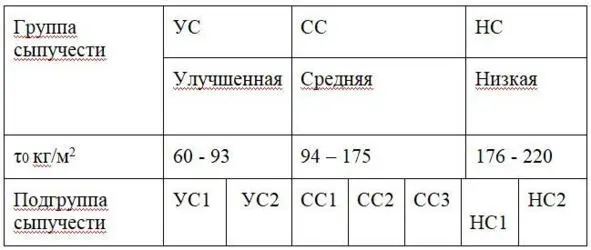

в. Градация

На основании полученных данных предлагается следующая градация углей по сыпучести:

Таблица 1—2. Группа сыпучести и τ 0 .

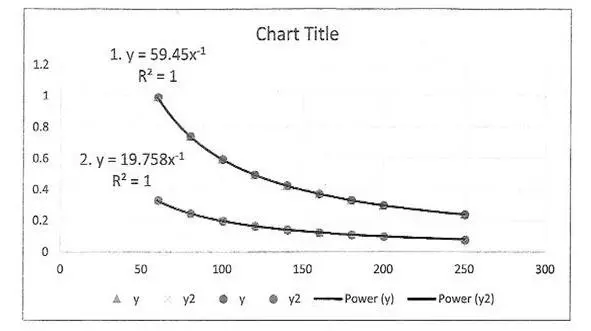

г. Коэффициент сыпучести

Насыпной вес и начальное сопротивление сдвигу определяют коэффициент сыпучести Кс. Сыпучесть Экибастузского угля (Кс =1).

Кс = z × γ/τ 0; где z = 0,066м.

Для угля Кс = 59.4/τ 0(2а).

Для торфа Кс = 19.8/τ 0(2б).

Рис 1—3. Зависимость Кс от начального сопротивления сдвигу τ 0 .

Обозначения:

1. Уголь. γ = 900 кг/м 3.

2. Торф. γ = 300 кг/м 3.

Примечание:

Величина τ 0возрастает с повышением влажности топлива, наличия мелких частиц и глубины залегания слоя (степени сжатия).

Кс – величина безразмерная.

4. Наблюдение сработки углей по группам сыпучести

Начиная наблюдения, автор не исходил из заранее принятых аксиом или теоретических предпосылок. Всё, что изложено далее, – это практические наблюдения и выводы на их основе. В случае соответствия процессов использовались положения механики грунтов (осадка грунтов, углы скольжения, концентрация напряжений и др.) и понятия, взятые из гидравлики (поток, скорость потока, диаметр потока).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: