Виктор Виноградов - Статьи по общему языкознанию, компаративистике, типологии

- Название:Статьи по общему языкознанию, компаративистике, типологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-907117-18-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Виноградов - Статьи по общему языкознанию, компаративистике, типологии краткое содержание

Статьи по общему языкознанию, компаративистике, типологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Исследование синтагматической нейтрализации показывает, что она носит позиционный характер, причем в синтагматике позиция имеет самодовлеющее значение: характер элемента, появляющегося в том или ином месте речевой последовательности, т. е. та или иная встречаемость, целиком определяется данной статической позицией. Признавая возможность парадигматической нейтрализации, мы, естественно, должны оказаться перед вопросом, имеет ли место позиционная обусловленность нейтрализации в парадигматике? Этот вопрос означает не больше чем озабоченность относительно того, определяется ли «субстанциональная сущность» фонемы ее местом в системе или же здесь имеет место обратная зависимость. В такой постановке вопрос в известном смысле оказывается праздным: коль скоро мы говорим о системе фонем, то ясно, что место в системе (парадигматическая позиция) является достаточной и необходимой характеристикой фонемы. Однако с точки зрения порождения системы фонем этот вопрос весьма существен, и с этой точки зрения парадигматическая позиция также является оператором. Рассматривая нейтрализацию в системе, мы так или иначе будем оперировать понятием парадигматического позиционного оператора. Отсюда следует, что как парадигматическая, так и синтагматическая нейтрализация являются следствием действия операторов синтеза, т. е. носят чисто просодический характер. Такая особенность нейтрализации позволяет интерпретировать ее в парадигматике в терминах σ-представления (реляторного отображения). Но здесь мы сразу же сталкиваемся со специфической трудностью: в отличие от языка-текста, язык-система является недетерминированной системой, данной заранее. Поэтому всякое динамическое моделирование в парадигматике вращается в тесном кругу наперед известного результата, который должен был бы получиться после осуществления операции синтеза. Порождение системы в том виде, как оно было описано в терминах реляторного отображения, может быть лишь импрессионистически названо синтезом; это скорее правила вывода новых объектов из конечного числа заданных термов – правила конструктивно-логического типа. Описанная процедура синтеза фонологической системы с большей правомерностью должна быть названа анализом через синтез, а не синтезом в собственном смысле этого слова. Недетерминированность языка-системы не позволяет дать вполне адекватного динамического описания парадигматической нейтрализации, основанного на детерминистских построениях, каковыми являются любые модели языка и которые могут быть использованы при описании синтагматической нейтрализации, представляющей собой ассимилятивный процесс в широком смысле, так что все описание нейтрализации в системе сводится к регистрации пустых клеток. Что же касается такого рода парадигматической нейтрализации, как нерелевантность признака глухости – звонкости по отношению к носовым согласным, то вряд ли это факт, нуждающийся в специальном рассмотрении; указание на нерелевантность того или иного признака в сочетаниях с определенным признаком задается в виде рабочего правила в модели синтеза фонем.

Не следует ли из сказанного, что введение понятия парадигматической нейтрализации не вызывается никакой действительной необходимостью и что плодотворность применения его весьма сомнительна?

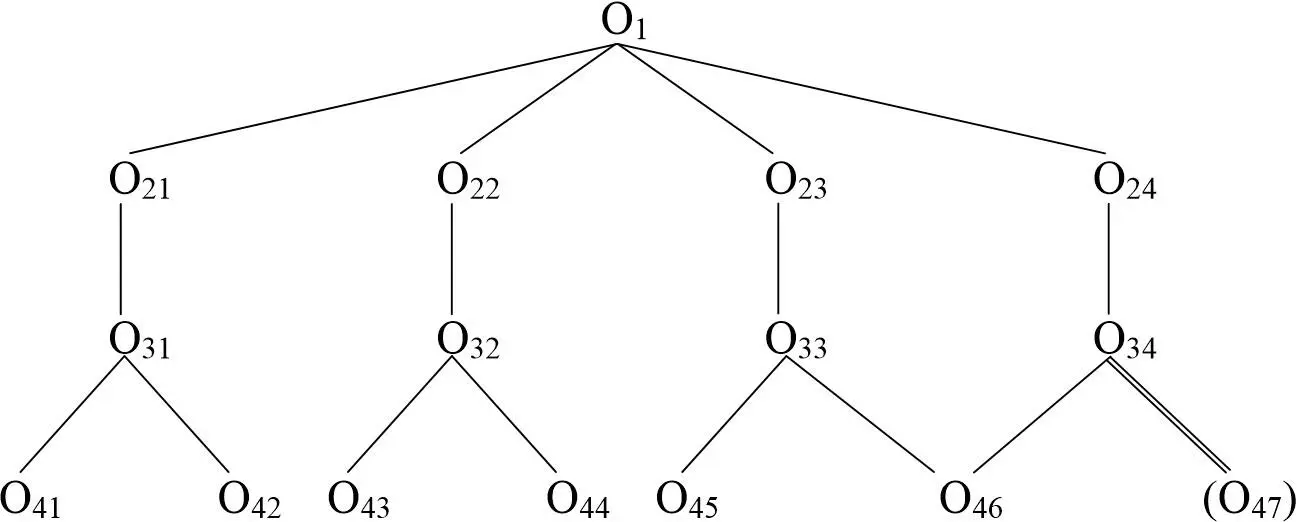

Из сказанного следует также, что разграничение сильных и слабых позиционных операторов несущественно по отношению к так называемой парадигматической нейтрализации. Более того, можно убедиться, что и в синтагматике такое разграничение не связано с выяснением характера нейтрализации. Только в статическом (дистрибутивном) описании текста необходимо учитывать позицию, когда речь идет о нейтрализации. В динамическом описании зависимость между слабым позиционным оператором и нейтрализацией снимается. В самом деле, пусть имеется некоторый оператор O 1, задающий трехсложное слово, т. е. имплицирующий три кульминемы (термин С. К. Шаумяна) O 21, O 22, O 23плюс оператор конца слова O 24, которые, в свою очередь, задают некоторые консонантные комплексы O 31, O 32, O 33, O 34. Изобразим эти зависимости в следующем графе.

Операторы третьего порядка типа O 31задают слоговые инициали и финали (операторы четвертого порядка вида O 41). Пусть основной акцент слова связан с третьим слогом; это значит, что оператор O 23воплощает оператор комплекса O 1и является вследствие этого сильным. На том же основании мы заключаем, что оператор O 33также сильный. Особое место занимает оператор конца слова O 24, задающий выбор между консонантным или неконсонантным исходом. Этот оператор всегда является сильным, поскольку, будучи связан с делимитативной функцией, определяется на всем слове в целом. В случае выбора неконсонантного исхода комплекс, задаваемый оператором O 34, будет пустым и на уровне операторов инициалей и финалей оператору O 34будет соответствовать оператор O 47, задающий пустую финаль. Если же выбран консонантный исход, то оператору O 34будет соответствовать оператор четвертого порядка O 46, задаваемый оператором третьего порядка O 33. Если позиция конца слова является позицией нейтрализации некоторого контраста, то эта нейтрализация задается оператором O 46, который является сильным, если: 1) оператор O 33сильный и 2) оператор конца слова не пуст. В нашем примере O 46сильный – следовательно, в этом случае нейтрализация не связана ни в какой мере с действием слабого позиционного оператора. Независимость нейтрализации по отношению к двум видам позиционных операторов вполне естественна: ведь нейтрализация – явление фенотипического уровня, тогда как описанный операторный механизм принадлежит к генотипическому уровню функционирования порождающей модели 9 9 О двух уровнях – фенотипическом и генотипическом – см.: [Шаумян 1963].

. Таким образом, нейтрализация, будучи по характеру явлением просодическим, не получает в порождающей грамматике детерминистского описания на основе разграничения сильных и слабых позиционных операторов. Зависимость нейтрализации от позиционных критериев обнаруживается в обратной процедуре – в фонологическом анализе текста. Это обусловлено тем, что для установления нейтрализации необходимо исходить из контрастов, или фенотипических оппозиций, а оппозиции, как было сказано, являются операторами не порождающей, а анализирующей модели – операторами восстановления бинем.

8.Выше много говорилось о важности понятия расстояния в фонологических классификациях и определениях. Недавно Ю. Д. Апресяном [1964] было показано, что функция расстояния является одной из основных функций в модели семантического анализа фразы и в процедуре разбиения слов на семантические классы. Функция, введенная Апресяном, является вполне корректной функцией расстояния, поскольку удовлетворяет аксиомам метрического пространства. Введение этой функции в фонологию позволяет описать явления нейтрализации достаточно строго, хотя, может быть, лишь в первом приближении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виктор Зуду - Как стать миллионером, ничего не делая. Мы все богаты, но не все это осознаем [СИ]](/books/1080789/viktor-zudu-kak-stat-millionerom-nichego-ne-delaya.webp)