Николай Бетенеков - Физико-химические основы синтеза и применения тонкослойных неорганических сорбентов

- Название:Физико-химические основы синтеза и применения тонкослойных неорганических сорбентов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- ISBN:978-5-532-10887-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Бетенеков - Физико-химические основы синтеза и применения тонкослойных неорганических сорбентов краткое содержание

Физико-химические основы синтеза и применения тонкослойных неорганических сорбентов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дисперсность – важнейший признак объектов коллоидной химии. Она придает новые свойства не только отдельным элементам дисперсной системы, но и дисперсной системе в целом. С ростом дисперсности повышается роль поверхностных явлений в системе, т.к. увеличивается доля поверхностных молекул и, соответственно, доля вещества в коллоидном состоянии.

Однако, если гетерогенность является универсальным признаком, т.к. объектом коллоидной химии в принципе может быть любая многофазная система (например, ее межфазная поверхность), то одна только дисперсность без гетерогенности не может определить принадлежность конкретного объекта к объектам коллоидной химии. Например, истинные растворы представляют дисперсию молекулярно растворенного вещества в растворителе, но они не обладают свойствами многофазности, внутренней гетерогенности. Поверхность является макроскопическим свойством, поэтому ею не могут обладать отдельные молекулы или ионы небольшой молекулярной массы. Соответственно, они не имеют агрегатного состояния в отличие от частиц коллоидной (дисперсной) системы. Если рассматривать свойства межфазного поверхностного слоя системы – истинный раствор-воздух, то она (система) в совокупности представляет объект коллоидной химии.

Сопоставляя эти два основных признака можно сказать, что дисперсность – количественный параметр, характеризующий степень раздробленности, размер межфазной поверхности, гетерогенность – в первую очередь указывает на качественную характеристику объектов. Если существует гетерогенность, то существует и дисперсность.

Дисперсные системы, рассматриваемые в коллоидной химии, гетерогенны, поэтому состоят как минимум из двух фаз. Одна из них является сплошной и называется дисперсионной средой, другая фаза раздроблена и распределена в первой, ее называют дисперсной фазой.

Единого взгляда на классификацию не существует, можно привести классификации по разным основаниям, которые приведены далее.

1. Классификация по структуре.

Все дисперсные системы можно разделить на два класса: свободно дисперсные, в которых частицы дисперсной фазы не связаны между собой и могут перемещаться свободно (суспензии, эмульсии, золи) и связно дисперсные, в которых одна из фаз не перемещается свободно, поскольку структурно закреплена. К ним относятся капиллярно-пористые тела, называемые диафрагмами; мембраны: тонкие пленки, обычно полимерные, проницаемые для жидкостей и газов; гели и студни; пены – жидкие сетки с воздушными ячейками, твердые растворы.

2. Классификация по межфазному взаимодействию.

Взаимодействие между веществом дисперсной фазы и дисперсионной среды за счет межмолекулярных сил на границе раздела фаз протекает всегда. Но степень его проявления может быть различной. В зависимости от этого дисперсные системы могут быть лиофильными или лиофобными. Для первых характерно сильное межмолекулярное взаимодействие вещества дисперсной фазы со средой, а для вторых – слабое. Это взаимодействие приводит к образованию сольватных (гидратных, в случае воды) оболочек из молекул дисперсионной среды вокруг частиц дисперсной фазы, и как в обычных растворах, называется сольватацией (гидратацией).

Еще две, наиболее важные классификации.

3. Классификация по дисперсности.

В основу классификации по дисперсности положен размер частиц или пор.

Частицы с размерами < 10 -7см (1 нм, 10 Å) не относятся к коллоидным системам и образуют молекулярные или ионные истинные растворы.

Свободно дисперсные системы подразделяются на:

Ультрамикрогетерогенные системы часто называют коллоидными – традиционный объект изучения коллоидной химии. Частицы в них настолько малы, что вещество, из которого они состоят, практически все находится в коллоидном состоянии, т.е. практически содержит только поверхностные атомы и молекулы. Такие частицы обладают агрегатным состоянием, которого не имеет молекула. С ростом числа молекул в частице она постепенно приобретает все свойства фазы. В литературе ультрамикрогетерогенные системы чаще называют золями. Среди них различают твердые золи, аэрозоли – золи с газообразной дисперсионной средой и лиозоли – золи с жидкой дисперсионной средой. В зависимости от среды говорят о гидрозолях (дисперсионная среда – вода), органозолях (органическая среда). К микрогетерогенным системам относят суспензии, эмульсии, пены, порошки. К грубодисперсным системам относятся, например, песок, щебень и др.

Связно дисперсные системы, точнее пористые тела, классифицируются в зависимости от размера пор:

1. микропористые – с размером пор до 2 нм;

2. переходнопористые – с размером пор 2 – 200 нм;

3. макропористые – с размером пор > 200 нм.

Указанные пределы являются приближенными и зависят от методов определения и природы объектов исследования. Как правило, все твердые частицы, какие бы размеры они не имели, состоят из частиц коллоидных размеров, образуя сложную иерархическую структуру.

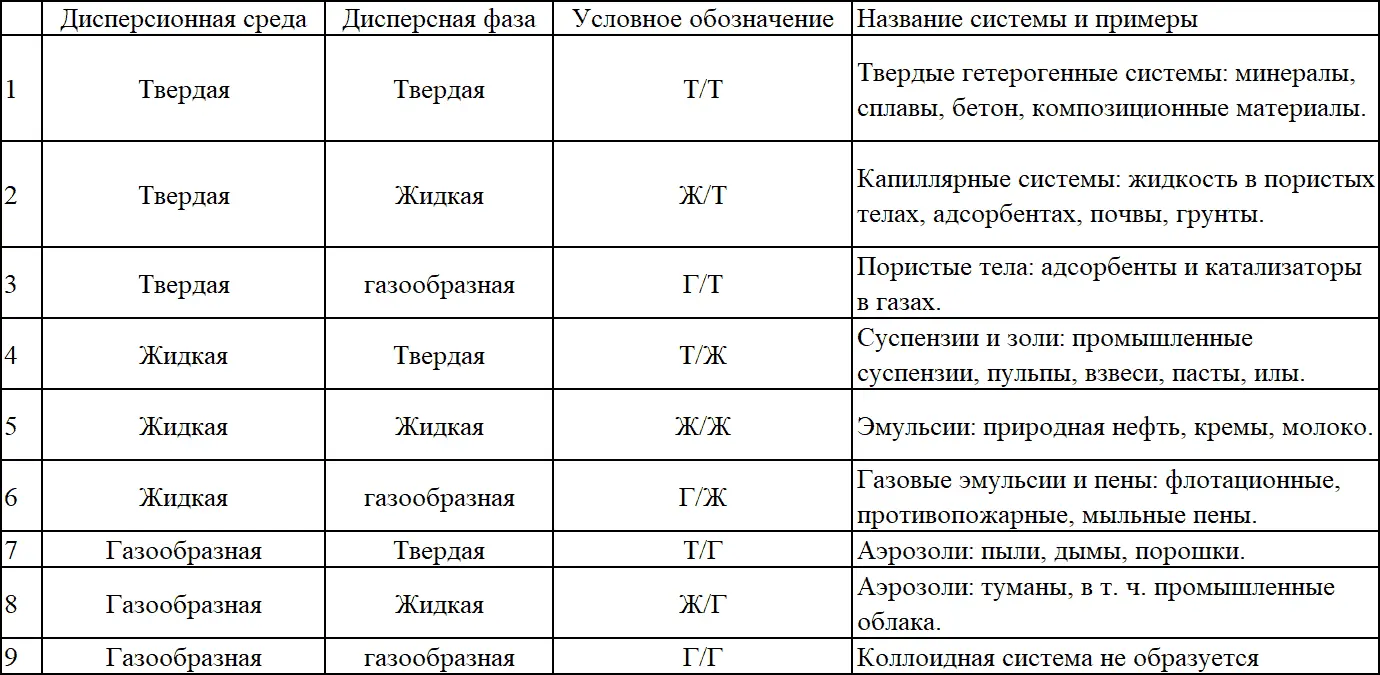

4. Классификация по агрегатному состоянию.

Сочетание трех агрегатных состояний вещества позволяет выделить следующие типы дисперсных систем.

Таблица 1.3.

Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию фаз [8].

Рассматривая жидкие растворы с молекулярной степенью дисперсности, к гетерогенно-дисперсным системам можно отнести растворы сильно ассоциированных веществ и полимеров, которые при определенных условиях могут образовывать ассоциативные и макромолекулярные гетерогенные дисперсные системы. Размеры макромолекул или ассоциатов могут превышать размеры обычных коллоидных частиц. Они как бы связывают в единое целое все дисперсные системы и указывают на непрерывность перехода от истинных молекулярных растворов к гетерогенным дисперсным системам.

Межфазные поверхности могут существовать только при наличии в системе жидкой или твердой фазы. Именно эти фазы определяют форму и строение поверхностного слоя. Свойства поверхностного слоя связаны с объемной структурой жидких и твердых фаз: сущеcтвенно влияние на свойства поверхности большей подвижности молекул жидкости и практической неподвижности молекул и атомов твердого тела. Среднее время жизни молекул воды на поверхности составляет около 10 -7с, т.е. поверхность жидкости постоянно обновляется. В то же время межмолекулярные силы обеспечивают наличие поверхностного слоя жидкости определенной толщины. Чем больше межмолекулярные силы, тем на меньшее расстояние молекулы могут диффундировать с поверхности, т.е. тем меньшая толщина поверхностного слоя. Внутренняя граница слоя соответствует началу изменения структуры жидкости в объеме.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: