Николай Бетенеков - Физико-химические основы синтеза и применения тонкослойных неорганических сорбентов

- Название:Физико-химические основы синтеза и применения тонкослойных неорганических сорбентов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- ISBN:978-5-532-10887-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Бетенеков - Физико-химические основы синтеза и применения тонкослойных неорганических сорбентов краткое содержание

Физико-химические основы синтеза и применения тонкослойных неорганических сорбентов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

(А–В) + (А–В) ↔ (А–A) + (В–В)

сдвинута влево, и вероятность образования между примесями химических соединений или ассоциатов ( В-В ) в результате крайне редких соударений сольватированных частиц ( А-В ) ничтожно мала.

Свои определения понятия микрокомпонента можно дать и применительно к особенностям поведения в некоторых процессах. Например, в процессе осаждения из водных растворов микрокомпонент можно определить как вещество, присутствующее в растворе, которое при обычных условиях не осаждается из-за низкой концентрации или высокой растворимости. (В противоположность, макрокомпонент – вещество, содержащееся в растворе в такой концентрации, что его можно осадить добавление соответствующих компонентов.) Ясно, что такое определение не дает определенной границы, позволяющей отнести ту или иную примесь к микрокомпоненту, но позволяет утверждать, что в конкретном физико-химическом процессе и в определенных условиях примесь ведет себя как микрокомпонент. Этому подходу соответствует и определение микрокомпонента, как вещества, подчиняющегося закону Генри в процессах межфазного распределения.

Проблема поведения микро примесей традиционно решалась в рамках радиохимии. Это явилось, прежде всего, следствием того, что радиометрический метод является простым и доступным методом, позволяющим следить за поведением микрокомпонентов в сложных системах, особенно в тех случаях, когда другие аналитические методы имеют концентрационные ограничения или, в случае определения микро количеств, отличаются трудоемкостью или являются малодоступными.

Например, удельная активность Ra-224 ( Т 1/2= 3, 66 сут., Е = 5, 686 МэВ) составляет 370 кБк/л, что более, чем достаточно для регистрации, но концентрация радия составляет 2, 8·10 -13моль/л.

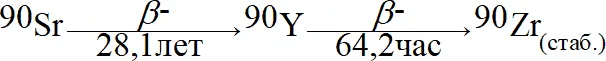

Присутствие в растворе радионуклидов может вызвать изменение состава раствора, что связано не только с влиянием ионизирующих излучений, что будет рассмотрено далее в части, посвященной химическому действию излучений, но и с появлением в результате радиоактивного распада других стабильных и радионуклидов. Например, существует раствор CaCl 2концентрации 1 г/л, содержащий SrCl 2с концентрацией 10 -3г/л. Как будет изменяться состав раствора со временем? В идеальном случае – он будет оставаться постоянным. Если в растворе присутствует вместо Sr изотоп 90Sr, то, даже не оценивая возможность осуществления радиационно-химических процессов, ясно, что в результате радиоактивного распада

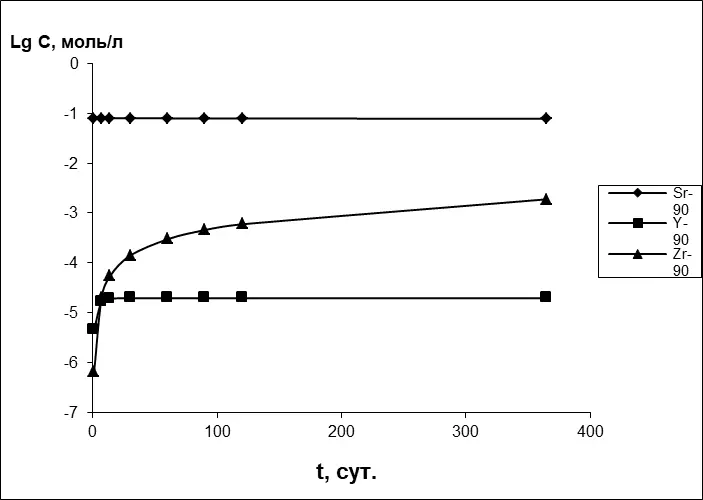

в растворе будет накапливаться цирконий, химические и физико-химические свойства которого кардинально отличаются от свойств стронция, а концентрация которого будет изменяться со временем (рис. 1.1.). Наступит момент, когда накопившийся цирконий станет влиять на свойства системы в целом, что невозможно не учитывать.

Рис. 1.1. Изменение состава раствора Sr-90 активностью 1 Ku/мл.

Исторически аномальное поведение микроколичеств вещества прежде всего было отмечено при изучении свойств таких элементов, как Tl, Pb, Bi, Po, Ra (членов природных радиоактивных семейств) при концентрациях 10 -8– 10 -14моль/л. Наблюдались аномалии двух видов: «исчезновение» из растворов и «неподчинение» основным закономерностям, характерным для поведения макроколичеств этих элементов в особенно в процессах межфазного распределения – сокристаллизации, соосаждения, экстракции, сорбции и других. Эти аномалии поведения микрокомпонентов необходимо учитывать не только при решении исследовательских и аналитических задач, но и при разработке технологии извлечения, концентрировании и других технологических проблем.

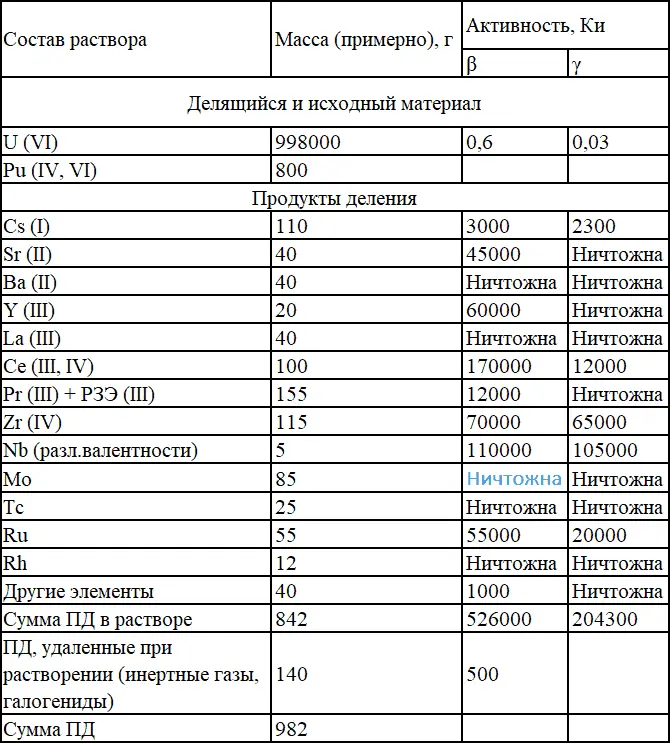

Бурное развитие радиохимии было связано с решением военных и энергетических задач, актуальность которых в определенные периоды времени была определяющей. Например, для разработки технологии выделения плутония из ядерного топлива в 1943 г. в распоряжении исследователей было всего 0, 5 мг Pu. Коэффициент перехода от лабораторной разработки до промышленной установки составил 10 10. В условиях мирного времени подобного не сделал бы ни один здравомыслящий ученый или инженер. Одной из составляющих ядерного топливного цикла является переработка облученного ядерного топлива. Цель переработки облученного ядерного топлива может быть различной. Она может заключаться в выделении неразделившегося урана, вторичного ядерного топлива (изотопов плутония), некоторых продуктов деления, представляющих интерес. Сложность этой задачи становится очевидной, если проанализировать состав облученного ядерного топлива, приведенный в таблице 1.

Таблица 1.1.

Состав раствора, полученного при растворении 1000 кг урана с глубиной выгорания до 1000 МВт•сут/т, время выдержки – 100 сут.

Основные научные направления кафедры радиохимии связаны с физико-химией гетерогенных систем, синтезом специфических и селективных неорганических сорбентов с заранее заданными свойствами и теорией межфазного распределения растворенных веществ:

• Изучение закономерностей межфазного переноса радионуклидов из растворов различного происхождения в фазу неорганических сорбентов;

• Исследование состояния радиоактивных микрокомпонентов в водных растворах природного и техногенного происхождения.

Вклад в теорию межфазного распределения радионуклидов-микрокомпонентов сделан в основном трудами Ю. В. Егорова, Н. Д. Бетенекова, В. Д. Пузако, В. В. Кафтайлова, Е. В. Полякова и Т. А. Недобух. Эта задача в настоящее время интересует не только технологов и аналитиков, но и геохимиков, специалистов в области прикладной экологии, токсикологии и др. Приемы концентрирования и разделения веществ, находящихся в разбавленных и сложных по составу растворах, являются основными операциями современных технологий, так как именно эти процессы (концентрирование, выделение и разделение) определяют успешность обезвреживания отходов, переработки многокомпонентного (полиметаллического) сырья, технологии особо чистых веществ и материалов с точно дозированными примесями. Учеными кафедры разработан теоpетический анализ влияния истинно– и псевдоколлоидных фоpм соpбата на закономеpности статики и кинетики сорбции. С использованием методов соpбции, электpофоpеза, ультpафильтpации с пpименением ядеpных фильтpов и ультpацентpифугиpования исследованы фоpмы состояния радиоактивных микpокомпонентов в различных pаствоpах (пpесные воды, моpская вода и хлоpидно-натpиевые гидpотеpмы).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: