Алексей Борисов - От Кинбурна до Лиссы. История боевых кораблей

- Название:От Кинбурна до Лиссы. История боевых кораблей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- ISBN:978-5-532-09307-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Борисов - От Кинбурна до Лиссы. История боевых кораблей краткое содержание

От Кинбурна до Лиссы. История боевых кораблей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но заряжать нарезное орудие с дула гораздо сложнее, чем гладкоствольное. Нарезные орудия обладали намного меньшей скорострельностью, быстрее изнашивались, и серьезного внимания военных не привлекли. Попытки повысить скорострельность путем создания орудий с заряжанием с казны, также не привели ни к чему хорошему. На тогдашнем уровне техники не удалось добиться ни надежности затворов (их вырывало из гнезда при выстреле), ни надежной обтюрации: газы прорывались через зазоры между стенками казенной части орудия и затвором.

В середине XIX столетия идея нарезной артиллерии обрела большую популярность, но занимались ею, по-прежнему, отдельные энтузиасты. Наиболее известны двое – итальянский офицер Кавалли и шведский предприниматель Варендорф.

Кавалли был типичным изобретателем-универсалом – он предлагал и проекты нарезных пушек, и броненосцев ,и т.п. В 1840-х годах ему удалось построить несколько образцов нарезных казнозарядных орудий с приемлемой надежностью. Он пытался продать свои изобретения всем, кто их купит. И хотя покупателей не нашлось, но испытания пушек Кавалли в разных странах способствовали популяризации его идей.

Варендорф был владельцем весьма преуспевающего завода, который снабжал первоклассной артиллерией армии и флоты Пруссии и Австрии, и многих других европейских стран. Известно, что Кавалли во время своих разъездов по Европе встречался с Варендорфом. Но неизвестно, стало ли увлечение шведского промышленника нарезной казнозарядной артиллерией последствием этой встречи, или же он пришел к этой идее самостоятельно.

Считается, что затвор Кавалли обеспечивал лучшую обтюрацию, но его чаще вырывало из гнезда каморы при выстреле. Затвор Варенберга был надежнее, и во второй половине 1850-х и вплоть до его смерти в 1861 г. Варендорф был ведущим экспортером нарезной артиллерии по всему миру.

Эксперименты Кавалли были хорошо известны во Франции, знакомы там были и с пушками Варендорфа. В ходе экспериментов в 1855–1857г. французам удалось разработать довольно удачные образцы нарезных пушек для армии и флота. В том числе корабельную пушку, совпадающую по калибру (164,7 мм) со стандартной 30-фунтовкой – основным орудием французских линкоров и фрегатов.

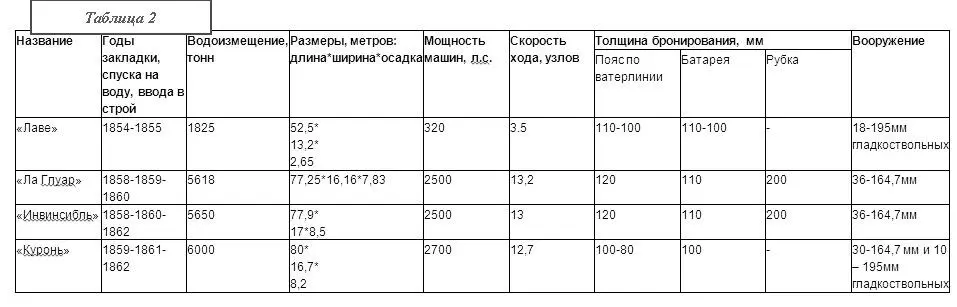

Ведущий французский кораблестроитель того времени Дюпюи де Лом предлагал строить корабль целиком из железа, но император торопил, и решено было переделать в броненосец один из строящихся деревянных линкоров «Ла Глуар» («La Gloire» – «Слава»). Верхнюю батарейную палубу на нем разобрали, а сэкономленный вес израсходовали на установку 120–100 миллиметровых железных плит, которыми почти полностью покрыли всю надводную часть корпуса. Получился корабль водоизмещением порядка 5600 тонн, со скоростью около 13 узлов, вооруженный 36-ю нарезными пушками калибром 164,7мм.

Вслед за «Ла Глуаром» началась перестройка в броненосцы еще двух деревянных линкоров – «Инвинсибль» («Invincible» – «Непобедимый») и «Нормандия» (назван в честь провинции на сервере Франции). А в следующем 1859г. начинается постройка первого французского железного броненосца «Куронь» («Couronne» – «Корона»).

Тактико-технические характеристики первых французских броненосцев

Экипаж «Ла Глуар» составлял 570 человек. По расчетам, этот корабль со скоростью 8 узлов мог пройти при полной загрузке угольных ям расстояние до 4000 миль.

Британский ответ

Еще в ходе Крымской войны французы, исходя из того, что борьба с Россией будет долгой и потребует больших затрат, передали чертежи своих броненосных плавбатарей англичанам. По которым те заложили две серии аналогичных кораблей: «Глаттон», «Метеор», «Тандер», «Трасти», а после сражения под Кинбурном – немного более крупные «Этна», «Эребус», «Террор» и «Тендерболт». Первые два из них даже успели попасть на Черное море, но в боевых действиях участия не приняли.

Большого впечатления на военно-морское руководство «Туманного Альбиона» они не произвели: было ясно, что из-за плохих мореходных и скоростных качеств подобные суда для самостоятельных действий не годятся, требуют для обеспечения эскадр все тех же деревянных судов. И потому рассматривались лишь как средство для решения узко специализированных задач.

Кроме того, англичане провели новые эксперименты и убедились, что железное 68-фунтовое ядро, выстреленное из 203 мм пушки 16 фунтовым зарядом пороха, с расстояния менее 400 метров пробивает и 100 мм броню, и деревянную подложку под ней, а попадание чугунного ядра приводит к растрескиванию броневой плиты.

Умиротворенные своими умозаключениями, лорды адмиралтейства заказали очередную порцию корабельного дуба на миллион фунтов стерлингов (цикл вымачивания и сушки – 20 лет!). И тем большим был эффект от известия о строительстве во Франции «Ла Глуара». Стало ясно, что эру броненосцев отложить не удастся.

Надо отдать англичанам должное: работу над своим первым броненосцем они начали с достойной подражания оперативностью, энергией и продуманностью. Прежде всего, его решено было строить целиком из железа. По мореходности он не должен уступать деревянным судам. Чтобы компенсировать вес брони, водоизмещение было решено увеличить до 9000т, благо новый конструкционный материал это позволял (прочность дерева не позволяла строить суда водоизмещением более 6000–7000т, так как они могли разрушиться под собственным весом).

Правда, забронировать весь надводный борт такого гиганта не представлялось возможным. И англичане решили ограничиться 114-мм броневым поясом протяженностью примерно в 2/3 длины судна с такими же по толщине траверзами (поперечными переборками), и бронированием батареи, также замыкающейся траверзами.

Броневые плиты отличались тщательностью обработки и соединялись друг с другом посредством «ласточкиных хвостов», входящих в соответствующие пазы соседних плит. Можно представить себе, насколько сложной была установка таким образом и подгонка 4-тонных плит, но англичане с этой задачей справились. Правда, считается, что именно из-за трудоемкости этой операции первый английский броненосец задержался со спуском на воду почти на год. Оконечности корабля оставались незащищенными. Поддержание плавучести обеспечивалось разделением трюма на большое количество отсеков и двойным дном на протяжении 2/3 корабля.

При крещении корабль получил название «Уорриор» (“Warrior» – «Воитель»). Так как это было первый броненосец в мире, построенный из железа (французский «Куронь» хотя и был раньше заложен, но вступил в строй позднее), данное обстоятельство дало англичанам право приписать себе первенство в создании «первого истинного броненосца».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: