Вячеслав Мордкович - Основы биогеографии

- Название:Основы биогеографии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-87317-189-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Мордкович - Основы биогеографии краткое содержание

Основы биогеографии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для получения хорошего результата при сравнении биологических объектов используют обычно три типа природных шкал.

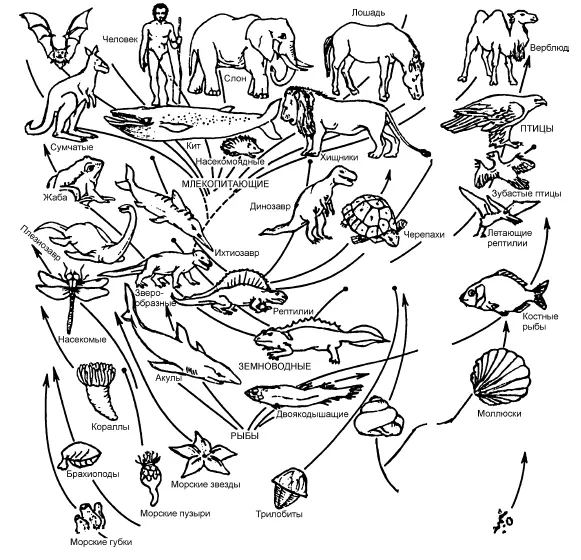

Рис. 1.Эволюционное древо сравнения важнейших групп животных по родству (по: Николов, 1986).

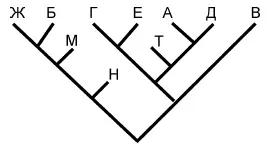

Одной из них служит знаменитое филогенетическое древо жизни, придуманное и построенное в первом варианте великим естествоиспытателем Э. Геккелем. Оно представляет собой систему ветвей, соединённых друг с другом последовательно в определённом порядке. От основания древа к его вершине сложность строения живых существ растёт. Примерив к древу любое живое существо, можно определить, например, одноклеточное оно или многоклеточное, растение или животное. А также: злак или бобовое, насекомое или хелицеровое, жук или бабочка, бабочка-крапивница или бабочка-капустница и т. д. Чем более похожи между собой сравниваемые представители живого мира, тем ближе друг к другу располагаются они на филогенетическом древе (рис. 1). В последние десятилетия филогенетические схемы стали строиться с использованием не только фенетических, но и генетических не только качественных, но и количественных критериев. Примером служат так называемые кладограммы (от греч. кладос – ветвь), представляющие собой граф с дихотомически расходящимися ветвями. Каждая ветвь при этом удалена от исходной точки и других ветвей на расстояние, рассчитанное математически по сходству признаков сравниваемых таксонов (рис. 2). На базе такого сравнения друг относительно друга строится филогенетическая (иначе – генеалогическая) система организмов. Её изучают науки – ботаника, зоология, эволюционное учение.

Рис. 2.Кладограмма современных и некоторых ископаемых лошадей:

А – Equus asinus, Б – Е. burchelli, В – Е. caballus, Г – Е. grevvi, Д – Е. hemionus, Е. kiang, Е. onager, Е – Е. zebra , Ж – Е. quagga, М – Е. mauritanicus (плейстоцен, Европа), Т – Е. tabeti (плейстоцен, Алжир) (по: Эйзенманн, 1988).

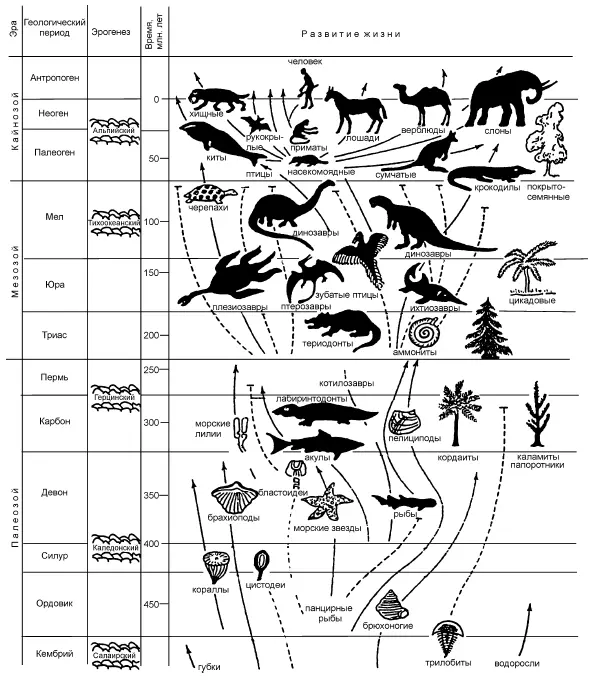

Другая универсальная шкала сравнения – время, точнее тренды изменения во времени ключевых факторов среды обитания. Следуя трендам – циклическим и векторным, суточным и месячным, годичным и вековым – живые организмы перманентно мобилизуют свои адаптивные ресурсы из генетического резерва изменчивости, пока не исчерпают его полностью (рис. 3). Те, кто не поспевает за изменениями среды, вымирают, освобождая жизненное пространство более мобильным и генетически резистентным. Сравнение живых объектов относительно временных шкал позволяет различать организмы и их совокупности по ритмам онтогенеза, фенофазам, стадиям сукцессии, периодам геологической истории и т. п. Такое сравнение находится в компетенции палеонтологии, экологии, биономии.

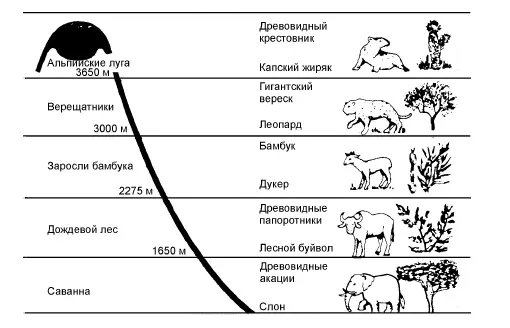

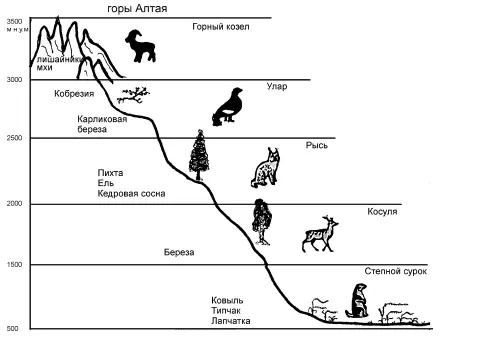

Третий тип шкал сравнения задан структурой пространства земной поверхности. Условия жизни там меняются закономерно и градиентно вдоль сети параллелей и меридианов, от экватора к полюсам, от геометрических центров материков к океанским просторам, от подножия гор к их вершинам, от водораздела к местам аккумуляции водного стока и т. п. (рис. 4).

Именно сравнением биоразнообразия относительно пространственных шкал занимается биогеография, которая призвана решать три главные задачи:

1) анализ пространственных закономерностей планировки экологических условий на земной поверхности;

2) восприятие, осознание, анализ и прогноз картины распространения жизни на популяционно-видовом, синэкологическом и биоценотическом уровнях её организации;

3) использование выявленных закономерностей в качестве ключа к познанию истории Земли, эволюции живой природы и правил природопользования.

1.2. Истоки биогеографии

Биогеография ведёт свое начало от умения первобытного человека освоиться в пространстве с утилитарными целями. В мифах, легендах, религиозных преданиях (например, вавилонских сказаниях о Гильгамеше, библейских повествованиях о всемирном потопе, еврейских преданиях о скитаниях Моисея и других) сформулированы первые представления о биогеографической картине мира и месте человека в ней. Постепенно крепнущая уверенность в том, что без подобного знания людям на Земле не выжить, привела, в конце концов, к возникновению биогеографии.

В каждой уважающей себя науке на определённом этапе ее развития обязательно появляется собственный основоположник. Он необходим для того, чтобы, во-первых, заострить внимание на наличии основ; во-вторых, для возложения венка ответственности за всё уже содеянное этой наукой на конкретное лицо (желательно после его смерти, чтобы не отрёкся). Выбор основоположника в подавляющем большинстве случаев является делом тяжёлым! Тут всё имеет значение: разногласия по поводу того, что считать основами, личные качества претендентов, национальные претензии… Кроме того, нередко похожие мысли, идеи, обобщения, как назло, приходят в головы сразу нескольким лидерам того или иного научного направления. Казалось бы, выход прост – не скупиться на основоположников.

Рис.3. Схема развития органической жизни относительно шкалы геологических периодов. Сплошные линии показывают, что группы организмов дожили до настоящего времени, пунктирные обозначают полностью вымершие группы.

Но тогда возникает реальная опасность каскадного эффекта на ярмарке научного тщеславия. На всякий случай, вошло в моду подбирать великих учёных попарно. Например: политологов – Маркса с Энгельсом, эволюционистов – Дарвина с Уоллесом, физиков – Фредерика Кюри с женой Марией Склодовской, почвоведов – Костычева с Докучаевым, генетиков – Уотсона с Криком и т. д. В этом плане биогеография составляет одно из счастливых исключений, так как в пару к Александру Гумбольдту поставить некого (рис. 5).

Рис. 4.Сравнение видов животных и растений вдоль шкалы высот в Кении (Африка) (по: Бигон и др., 1989) и на Алтае (Азия) (ориг.).

Некоторые историки науки (Наумов, 1969) предшественником А. Гумбольдта называют француза Ж. Бюффона, якобы основавшего “историческую” зоогеографию. Однако это не так! Бюффон был человеком безусловно, талантливым, но являлся больше гением интуиции, чем последовательным учёным. По мнению Ж. Кювье, его палеогеографические построения скорее угаданы, чем доказаны. Зато писателем Ж. Бюффон был замечательным, поэтому имел и до сих пор имеет много поклонников. Но он не подходит в качестве основоположника биогеографии в пару к Гумбольдту ни по времени, ни по сути.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: