Вячеслав Мордкович - Основы биогеографии

- Название:Основы биогеографии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-87317-189-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Мордкович - Основы биогеографии краткое содержание

Основы биогеографии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

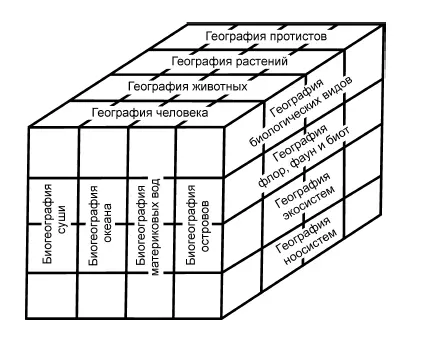

Рис. 6.Инфрастуктура биогеографии (ориг.).

С позиций физического состояния среды обитания различают биогеографию суши (сухопутную биогеографию), биогеографию океана (морскую биогеографию), биогеографию внутриконтинентальных водоёмов (т. е. клочков воды, окружённых со всех сторон сухопутьем) и, наконец, биогеографию островов (т. е. “клочков” суши, окружённых со всех сторон морем). Для суши характерны очень протяжённые и контрастные хорологические градиенты экологических факторов. В морской среде контрастность пространственных градиентов в значительной степени нивелируется физическими особенностями жидкого субстрата. На суше изменения экологических факторов в пространстве задаются в большой мере перемещением воздушных масс, а в море – водных течений. Островная биогеография вынуждена в равной мере апеллировать к факторам как сухопутным, так и морским. Кроме того, решающее значение для распространения организмов приобретают абсолютные размеры острова, его удалённость от других островов и ближайшего материка.

С позиций уровня взаимодействия живых существ между собой и с абиотической средой в структуре биогеографии выделяют географию биологических таксонов (ареалогию), географию флор, фаун, биот (флористику, фаунистику), географию экосистем и, наконец, географию ноосистем (от гр. “nous” – разум), т. е. систем жизнеобеспечения, созданных человеческим интеллектом заново или с использованием диких природных элементов. Ареалогия исследует пределы, форму, протяжённость территории распространения отдельных таксонов биоты. Задачей ареалогии является выделение, описание, объяснение и типологизация (выделение типов) ареалов, но без объяснения функциональных связей обладателей этих ареалов. Флористика и фаунистика занимаются выявлением и классификацией флор и фаун, т. е. совокупностей таксонов, имеющих ареалы со сходными параметрами. Характер уживаемости видов в рамках одной флоры или фауны остаётся за скобками биогеографического анализа. Наконец, географию экосистем, в отличие от экологии, интересуют не сами по себе функциональные взаимоотношения компонентов экосистемы, а закономерности размещения отдельных функциональных параметров или целых сообществ, биоценозов и биогеоценозов в пространстве.

География ноосистем специализируется на изучении обязательных зависимостей творений человеческого разума от существующей инфраструктуры земного пространства.

1.4. Основные теоретические позиции современной биогеографии

В современной биогеографии сосуществуют, по крайней мере, четыре теоретических направления.

Первое – это дисперсионная биогеография. Она базируется на дарвиновской концепции монофилетического происхождения таксонов филогенетической системы (каждый – из одного корня). Любой таксон имеет своё характерное время и место происхождения. То и другое устанавливается путем разделения и расстановки по древности рецентных, т. е. ныне живущих, и ископаемых представителей того или иного таксона. На этой основе реконструируются траектории его расселения по планете.

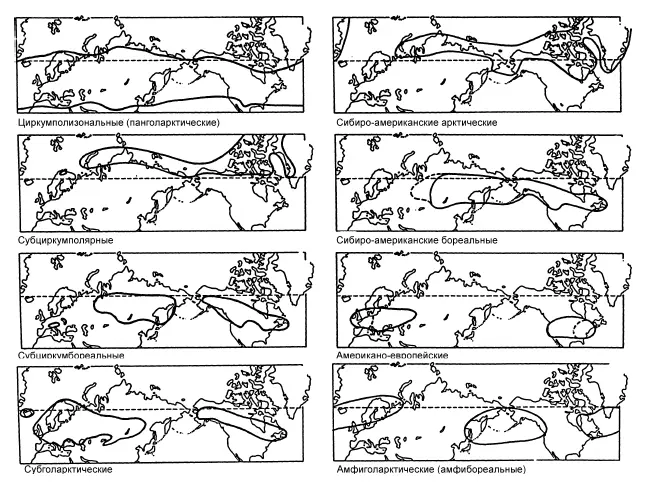

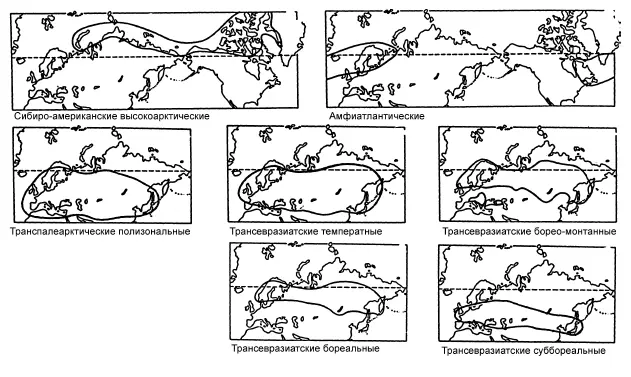

Особенности географического распространения таксона с позиций обсуждаемой теории предопределены адаптациями к перемещению, характерными для его представителей. Поскольку транспортные возможности у организмов из разных таксонов сильно различаются, то равномерного распределения жизни по земной поверхности не получается. В разных её частях складываются неодинаковые совокупности живых форм, которые можно лишь формально называть фаунами, флорами и т. д., ограничивая их содержание инвентарным списком видов, родов и т. д. Целью дисперсионной биогеографии служит описание, объяснение и классификация географических ареалов как можно большего числа таксонов, в перспективе желательно всех (рис. 7).

Рис. 7.Сравнение ареалов – основа дисперсионной биогеографии. По: Городков, 1986.

Императивом дисперсионной биогеографии является убеждение, что биогеографическую картину организмы формируют случайным образом, оперируя лишь собственными возможностями расселения, при пассивной роли среды.

Другим очень популярным теоретическим направлением биогеографии является флористико-фаунистическое. В противовес предыдущему, оно акцентирует внимание на формировании ограниченного набора очагов жизни, чётко ориентированных в географическом пространстве. В каждом из них исторически давно и непрерывно генерируются и интегрируются в совместимые и специфические совокупности таксоны животных и растений с ареалами более или менее одинаковой протяжённости, формы и инфраструктуры. Именно их следует именовать флорами и фаунами. Из этих очагов происходит дальнейшее расселение организмов. Выявление флор и фаун “де-факто” происходит не только путём статистического сравнения списков видов, но и выделения руководящих таксонов, типичных для разных очагов. Не менее важным критерием служит предварительное ограничение территорий и их разделение по специфике условий жизни. Эта специфика предопределена наличием физических преград (барьеров), препятствующих как вселению, так и выселению биоты с определённых территорий. Барьеры, мешая свободному распространению организмов даже с хорошими расселительными возможностями, создают режим изоляции внутри ограниченного пространства и способствуют там естественному отбору специфических форм жизни. Благодаря барьерам, реальные ареалы многих таксонов значительно меньше потенциальных. Из-за неоднородности экологического фона в пространстве у многих таксонов случаются разрывы ареалов. У истоков этих гипотез, объясняющих данные постулаты, стоял А. Уоллес (гипотеза оттеснённых реликтов и другие). Таким образом, суммарная биогеографическая картина мира по флористико-фаунистической теории складывается под влиянием не случайного, как в дисперсионной биогеографии, а детерминированного распределения и комбинирования таксонов, адекватно инфраструктуре пространства, заданной априори. Стандартная матрица пространства “диктует” одним и тем же таксонам совершенно разный порядок распределения в разных местах географической арены или одинаковое распределение разных таксонов в определённом месте часто вопреки их биологическому потенциалу к расселению. В противовес дисперсионной биогеографии – флористико-фаунистическую биогеографию можно ещё назвать интеграционной. А её императивом становится признание того, что биогеографическая картина мира является следствием не только биологического потенциала организмов к расселению, но и детерминированности географической арены. Её структура диктует порядок интеграции жизни в устойчивые совокупности таксонов флоры, фауны и т. и., характерные по составу (рис. 8).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: