Юрий Почанин - Монтаж и сервис оборудования по использованию возобновляемых источников энергии. Том 3. Монтаж и сервис ветроустановок

- Название:Монтаж и сервис оборудования по использованию возобновляемых источников энергии. Том 3. Монтаж и сервис ветроустановок

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Почанин - Монтаж и сервис оборудования по использованию возобновляемых источников энергии. Том 3. Монтаж и сервис ветроустановок краткое содержание

Монтаж и сервис оборудования по использованию возобновляемых источников энергии. Том 3. Монтаж и сервис ветроустановок - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

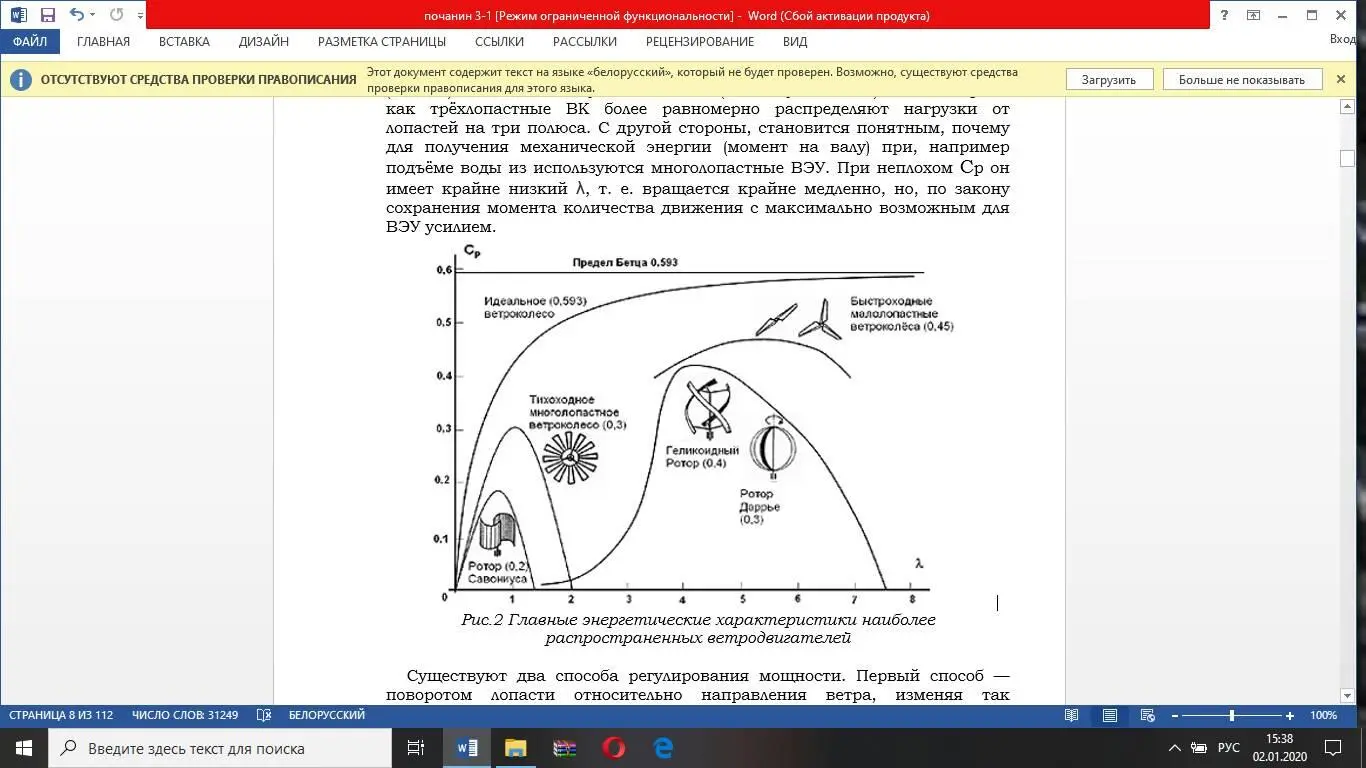

Для разработки конструкции ветроколеса (ВК), кроме параметра, – коэффициент использования мощности–Ср, используется еще один важный параметр – коэффициент быстроходности-λ.

Быстроходность ветроколеса представляет собой отношение линейной скорости конца лопасти к скорости набегающего потока и служит аэродинамической характеристикой ветроколеса. При оптимальной быстроходности лопасть ветроколеса не попадает в поток, турбулизированный предыдущей лопастью. Этот поток успевает покинуть область ветроколеса. В то же время воздух не проходит через сечение ветроколеса свободно, без взаимодействия с его лопастями. Типовые зависимости коэффициента использования энергии ветра Ср от быстроходности ВК λ для различных типов ВЭУ представлены на рис.2.

Быстроходность важна тем, что для получения электрического тока приемлемого качества (~50Гц) необходимо, что бы быстроходность ВК была как можно больше. Больше линейная скорость конца лопасти, т. е. больше частота вращения ВК, т. е. больше число оборотов генератора, т. е. ток, вырабатываемый этим генератором ближе к желаемым 50 Гц. На практике недостающие обороты, помимо быстроходности «добирают» применением редукторов (коробки передач, повышающей число оборотов на валу генератора), применения многополюсных генераторов, использованием электрических схем повышающих частоту переменного тока и т. п.

Быстроходность остаётся одним из определяющих понятий для выбора типа ВЭУ. Оперируя этими двумя важными параметрами и глядя, на вышеприведённый график можно рассуждать о том, почему же в современной ветроэнергетике в подавляющем большинстве случаев применяют трёхлопастные горизонтальноосевые башенные ВЭУ, использующие подъёмную силу. ВК использующие подъёмную силу имеют больший коэффициент использования мощности, чем использующие силу сопротивления при достаточно большом коэффициенте быстроходности. Башенные – потому что позволяют использовать ветровой поток на высоте 100 м от земли, горизонтальноосевые по тем же причинам (наилучшее соотношение λ с Ср ). А вот с тремя лопастями вопрос остаётся открытым. Казалось бы, двухлопастные ВК имеют наилучшее соотношение λ с Ср , а применяются крайне редко. Точнее в «большой» ветроэнергетике вообще практически не применяются. Причин две: при слишком высоком λ может возникнуть такая ситуация, когда конец лопасти уйдёт в так называемый флаттерный режим при превышении скорости звука (~340 м/с); двухлопастные ВК подвержены сложным динамическим нагрузкам (биение) связанным с двухполюсностью (по числу лопастей) ВК. В то время как трёхлопастные ВК более равномерно распределяют нагрузки от лопастей на три полюса. С другой стороны, становится понятным, почему для получения механической энергии (момент на валу) при, например подъёме воды из используются многолопастные ВЭУ. При неплохом Ср он имеет крайне низкий λ, т. е. вращается крайне медленно, но, по закону сохранения момента количества движения с максимально возможным для ВЭУ усилием.

Рис .2 Главные энергетические характеристики наиболее распространенных ветродвигателей

Существуют два способа регулирования мощности. Первый способ – поворотом лопасти относительно направления ветра, изменяя так называемый «угол атаки», то есть угол, под которым ветер набегает на лопасть и от которого зависит «подъемная» сила лопасти, которая преобразуется в ее вращение. Этот способ по-английски называется «питч-регулирование» (pitch – «ставить», то есть лопасть принудительно ставится в определенное положение). Ветроустановкис поворотом лопастей можно использовать для регулирования мощности как в зависимости от скорости ветра, так и по заданию диспетчера. При этом наибольшая возможная мощность определяется скоростью ветра.

Второй способ заключается в том, что профиль лопасти выполняется различным по длине. В результате при увеличении скорости ветра на отдельных частях лопасти наступает, срыв потока и ее «подъемная» сила уменьшается. Таким образом, при скорости ветра выше номинальной удается держать мощность ветроустановки равную номинальной. Способ называется «стол» (stall – «застревать»), то есть часть потока ветра как бы застревает и не производит работу. В ветроустановках такого типа принудительно регулировать мощность нельзя. И это их недостаток. Но их достоинство состоит в том, что не нужен сложный механизм поворота лопастей. Тем не менее, практически во всех мощных ВЭУ используется первый способ. Коэффициент использования энергии ветра Ср зависит от многих конструктивных особенностей, но, в конечном счете, от профиля лопасти и от степени ее шероховатости, а также от соотношения между скоростью вращения лопастей и скоростью ветра, называемом коэффициентом быстроходности. Этот коэффициент определяет, в конечном счете, экономичность ветроустановки.

Ветроустановку характеризуют следующие параметры ветра:

– стартовая скорость ветра, обычно в диапазоне от 2,5 до 4,0 м/с, при которой ВЭУ начинает вращение;

– номинальная скорость ветра, обычно от 10 до 14 м/с, при которой мощность ветроустановки достигает номинального значения;

– максимальная скорость ветра, при которой ветроустановка отключается от сети и останавливается, обычно в диапазоне 20-25 м/с.

Существует еще так называемая «буревая скорость ветра». Это скорость, при которой остановленная ветроустановка не должна разрушаться (обычно от 60 до 80 м/с).

Принято считать, что крупные ВЭУ целесообразно устанавливать в месте, где среднегодовая скорость ветра не ниже 5 м/с. Для оценки количества электроэнергии, которое будет произведено данной ВЭУ за год, необходимо также знать усредненную по многолетним наблюдениям вероятность наличия ветра с той или иной скоростью. На этом основании вычисляется коэффициент использования установленной мощности (Киум) и представляет собой отношение действительной выработки электроэнергии к максимально возможной, т. е. максимальное значение коэффициента равно единице или 100%. Для традиционных электростанций он колеблется от 0, 4 до 0, 8. Что касается ветростанций, то их Киум в Европе в среднем составляет 0,2-0,3, но зависит он в основном от ветровых условий. Есть примеры ВЭС, где он равняется 0,4 и выше. Для благоприятных мест с более или менее постоянным ветром (ущелья, горные хребты, шельф) этот показатель может достигать 3000 ч/год (коэффициент использования установленной мощности около 0,3).

По величине энергии проходящей на один кв. метр обметаемой поверхности существует подразделение местности на семь классов. Фактически это подразделение местности по среднегодовой скорости ветра на высоте 50 м над поверхностью. Названия классов и их характеристика приводятся в таблице 1.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: