А. Степанов - Число и культура

- Название:Число и культура

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Степанов - Число и культура краткое содержание

[ В 2002 г. на издание этой книги был получен грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ, проект 02-06-87085), и в 2004 она вышла в издательстве "Языки славянской культуры", Москва (в отредактированном виде, т.е. несколько отличном от варианта на сайте). ]

Число и культура - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

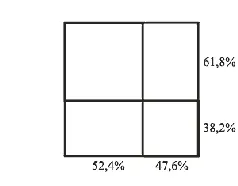

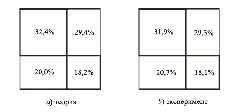

Например, если исследуется оппозиция "Рабочая партия – христианские демократы", на долю лидера в ней приходится а/с = 31,9 / (31,9 + 29,3) = 52,1% – величина, недалекая от теоретических 52,4%. Сходным образом, в рамках второй пары "Демократы- 66 – либералы" на долю первых выпадает а/с = 20,7 / (20,7 + 18,1) = 53,4%. Ничто не препятствует проверить гипотезу, что в 1994 г. общественное сознание голландцев находилось под знаком двух независимых формообразующих парадигм: золотого сечения и производной пропорции 52,4% (подражание "жесткой гонке"):

Сравним вычисленные цифры с реальными:

Результаты сопоставления оставляют благоприятное впечатление и свидетельствуют о правдоподобности использованной гипотезы.

Ранее фигурировал пример Швейцарии, в которой – см. рис. 3-14 и 3-15 – в процессе парламентских выборов актуализировалась двойная пропорция 1 : √3. В Голландии, судя по полученным данным, наряду с отношением золотого сечения, реализовался и вариант подражания пропорции 1 : √3. Как и в случае с Испанией 1977 г., по двум направлениям действовали различные формообразующие начала. Таким образом, рассмотрена еще одна модификация сложных, или композиционных, закономерностей. И для Швейцарии, и для Нидерландов характерными оказались не абсолютно "чистые", но все же рельефно проступающие кватерниорные партийно-политические модели, подчиненные элементарно-математическим правилам. Что заставляет по-новому поставить вопрос, почему.

Для начала зададимся вопросом, в чем принципиальное отличие четырехполюсных систем от двухполюсных. В разделившемся на крупные политические (идеологические, программные) группы социуме уже в случае биполярности осуществляется поиск организационных форм, обеспечивающих как его самосохранение (стабильность, самосогласованность), так и динамичность. Инструмент выборов с последующим формированием представительных органов власти удовлетворяет обоим условиям. Во-первых, определение состава парламентов осуществляется по итогам совместного решения ведущих групп населения (у нас, соответственно, фигурировали системы условий). У одной группы – одна установка, у другой – иная, и результирующие процентные доли – продукт их взаимодействия . Таким образом, на первом этапе – формирование органов власти – само разделенное на части население определяет действующие пропорции, попутно отвечая, какие из подходов оно поддерживает при решении наиболее волнующих вопросов. В одних случаях – главным образом в коллективных органах, в парламентах – пропорции и после выборов сохраняются в целом такими же, как накануне, т.е. в составе парламента закрепляется карта общественных предпочтений. В других случаях – исполнительная власть, мажоритарный критерий – отбор осуществляется по принципу большинства, по признаку "нуль – единица": у проигравшего – ничего, у победителя – все. Однако и там и там (вопрос только в степени точности приближения) пропорция, выражающая волю народа, претворяется, так сказать, в волевой, властный градиент.

Во-вторых, после того, как орган власти сформирован, он начинает действовать в соответствии со своим составом. В каком направлении двигаться обществу, в какую сторону совершать шаги и насколько решительные? – На этом этапе и проявляет себя на практике упомянутый градиент. У парламентского большинства шире возможности проводить в жизнь собственные идеи, реализовывать свои предложения, чем у меньшинства, и чем значительнее численный перевес большинства над меньшинством, тем в меньшей мере первому приходится оглядываться на второе. Парламентская пропорция, следовательно, ведет себя аналогично градиенту силового поля: чем выше ее величина, тем ближе направление общественного движения к предложениям большинства и тем интенсивнее само движение.

Сказанное справедливо применительно как к биполярности, так и к кватерниорности. Однако на почве последней возникает существенное отличие: у градиента не одна, а две составляющих, см. две независимые координаты на схемах, описывающих четырехэлементную констелляцию. Вместо линейного политического движения перед нами плоское, вторая, дополнительная степень свободы – со всеми вытекающими преимуществами и недостатками. С одной стороны, у власти качественно возрастает свобода маневра (например, не греша против логики, можно проводить сразу две "генеральные линии", так сказать, работать сразу двумя руками, а не одной). С другой – обостряется проблема управляемости, устойчивости и последовательности курса: правая рука может упустить то, что творит левая, прогрессирующий социум в состоянии двигаться по кругу без видимых признаков отступления. Подводя итог, кватерниорный политический механизм – качественно сложнее и гибче биполярного, но требует более совершенных навыков управления, а при их дефиците представляет собой источник опасности как для управляющих, так и ведомых.

Однако не этот вопрос составлял наш первоначальный интерес, а причины возникновения кватерниорных партийно-политических систем. О предпосылках четырехсоставности применительно к посттоталитарным социумам речь уже шла. Добавим лишь, что подобная структура – не только следствие относительной "отсталости" (в частности, сохранения в коллективном сознании влиятельных пережитков патриархальности – "средневековой", или "азиатской", легитимации), но и форма ответа общества на исторический вызов. Все посттоталитарные страны, чтобы войти в сообщество развитых государств, нуждаются в ускоренном развитии, и траектории "догоняющей модернизации" не совпадают с таковыми стран "первого эшелона". Поэтому повторение пути и институтов последних – не только малореалистично, но и нецелесообразно . Упомянутая специфика кватерниорных систем (двухкомпонентность движущего градиента) – один из возможных залогов действительно ускоренного исторического движения. Правда, при этом и почти стопроцентная гарантия неполной поступательности такого движения, а также того, что политическое и экономическое тело социума в результате окажется неоднородным : одни его сектора обретают шансы дотянуться до самых высоких уровней, соседние лишь частично подвергнутся трансформации, сохранив отсталость (итог: "общество ярких контрастов"). Такова плата за "догоняющую модернизацию" вообще и за инструмент четырехпартийности в частности: для обеспечения высоких темпов развития целый ряд насущных проблем придется не решать, а только огибать. Конкретное обсуждение случаев Швейцарии и Нидерландов, исходя из композиционных мотивов, отложим до следующего раздела.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: