Кирилл Еськов - История земли и жизни на ней

- Название:История земли и жизни на ней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кирилл Еськов - История земли и жизни на ней краткое содержание

Экспериментальное учебное пособие для старших классов.

"Авторское предуведомление

Цель настоящего учебного курса мне видится в том, чтобы у ученика возникла максимально целостная картина функционирования биосферы Земли в процессе ее исторического развития. Между тем одно из положений теории систем гласит: систему невозможно оптимизировать по двум независимым параметрам одновременно; в частности, добиваясь целостности рисуемой картины, неизбежно приходится жертвовать ее детальностью, или наоборот. Попытка запихнуть в голову ученика побольше конкретных фактов в отсутствие некоей обобщающей концепции неизбежно приведет нас к созданию ухудшенной копии старого университетского курса палеонтологии – унылого мартиролога вымерших организмов, который по сдаче экзамена следует забыть, как страшный сон. Именно поэтому во многих случаях я вполне сознательно жертвовал палеонтологической и геологической конкретикой в пользу теоретических (иногда к тому же – в достаточной степени умозрительных) обобщений".

История земли и жизни на ней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

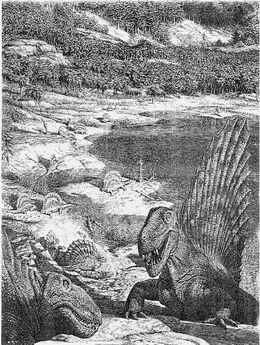

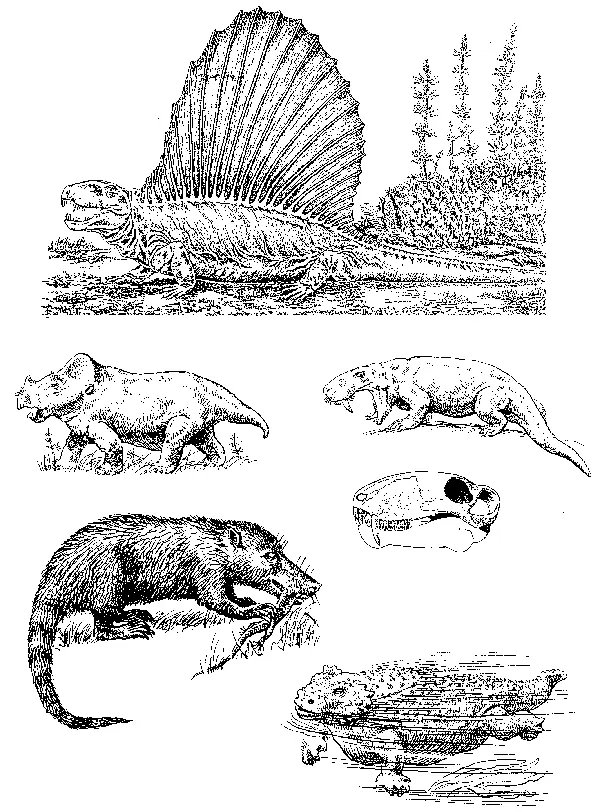

РИСУНОК 40. Палеозойские рептилии: тероморфы (а-г) и анапсиды (д). (а) – хищный пеликозавр Dimetrodon, (б) – растительноядный дицинодонт Dicinodontus, (в) – горгонопс Inostrancevia («саблезубый тигр палеозоя»), (г) – его череп, (д) – продвинутый цинодонт Dvinia prima («почти млекопитающее»), (д) – парейазавр.

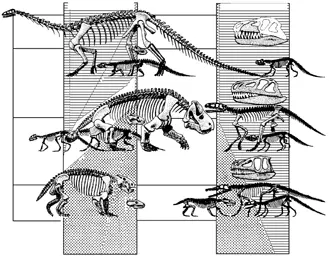

А что же вторая, завроморфная, ветвь амниот? Они появились в том же позднем карбоне, что и тероморфы, но на протяжении всего палеозоя пребывали на вторых ролях. Правда, растительноядные анапсиды парейзавры (рисунок 40, г) стали заметным элементом позднепермских экосистем, но в целом группа занимает явно подчиненное положение... И вот в начале мезозоя завроморфы берут реванш – да какой! На протяжении триаса представители тероморфной линии оказываются вытесненными на глубокую перифирию эволюционной сцены, а их места занимают завроморфы-диапсиды (рисунок 41); последние к тому же осваивают такие ниши, которые до сих пор амниотам даже не снились – море и воздушное пространство. Триасовый упадок тероморфов, совсем уж было подошедших к тому, чтобы превратиться в маммалий, и внезапный расцвет «настоящих ящеров» – одна из самых интригующих загадок палеонтологии; В.А. Красилов удачно назвал эту ситуацию «мезозойским зигзагом». Упрощенные объяснения типа «иссушения климата» смотрятся тут абсолютно неубедительными – хотя бы потому, что пермь была временем даже более аридным, чем триас...

РИСУНОК 41. Замещение тероморфов завроморфами-архозаврами в триасовых фаунах. Процесс шел параллельно и среди фитофагов (замещение дицинодонтов и ринхозавров на растительноядных динозавров-завропод), и среди хищников (замещение цинодонтов на текодонтов).

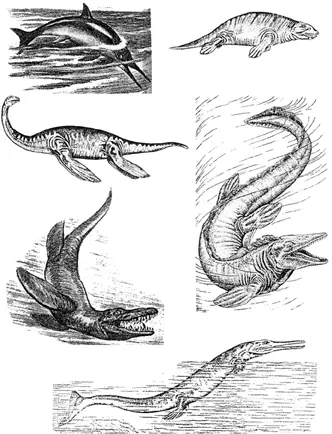

Появление в это время (триас) целого ряда морских групп, эвриапсид – дельфиноподобных ихтиозавров, более похожих на ластоногих плезиозавров (всем хорошо известны эласмозавры с очень длинной шеей и маленькой головой – «змея, продетая сквозь черепаху», но в юре существовали и короткошейные плиозавры с черепом длиною до 3-х метров), а также менее известных нотозавров и плакодонтов, несколько похожих на тюленей (рисунок 42, а-г) – вполне логично следует из рептилийной физиологии. Когда говорят, что «змея по вкусу больше всего похожа на цыпленка» – это чистая правда: у завроморфов (к коим принадлежат змеи) большая часть мускулатуры представляет собой «белое мясо», как грудные мышцы курицы. Белая мускулатура бедна (по сравнению с «красной») миоглобином и митохондриями, и энергоснабжение мышечных сокращений в ней достигается в основном за счет гликолитического (анаэробного) расщепления глюкозы до молочной кислоты. Для этой реакции не нужен кислород, а скорость ее мало зависит от температуры – что особенно важно для животного, не обладающего гомойотермией. Однако (повторим в который раз!) за любое преимущество надо платить. Накапливающаяся в результате гликолиза молочная кислота – метаболический яд, и буквально через 1-2 минуты интенсивной работы белая мускулатура практически теряет способность к дальнейшим сокращениям; самопроизвольный распад молочной кислоты (и восстановление работоспособности) требует нескольких часов. Белые мышцы принципиально не годятся для продолжительной работы.

РИСУНОК 42. Мезозойские морские рептилии: эвриапсиды (а-г) и диапсиды (д-е). (а) – ихтиозавр, (б) – плакодонт, (в) – плезиозавр-эласмозавр, (г) – плезиозавр-плиозавр, (д) – мозозавр, (е) – морской крокодил.

В богатых миоглобином красных мышцах, составляющих основу мускулатуры маммалий, ситуация принципиально иная. Они содержат огромное количество митохондрий (собственно, они и придают этой ткани красный цвет), и в них молочная кислота – лишь промежуточный продукт, который затем в митохондриях «дожигается» кислородом до углекислого газа и воды с выделением огромного количества энергии. Казалось бы, выгодно во всех отношениях (так что непонятно, зачем вообще кто-то сохраняет белые мышцы) – ан нет: реакции кислородного дыхания требуют повышенной температуры среды. Мало того, что для этого еще нужно выработать гомойотермию, так потом еще почти весь прибыток энергии придется потратить на собственный обогрев! Не зря млекопитающее потребляет (в покое) примерно в 10 раз больше пищи, чем рептилия равного с ним веса – а пищу эту, между прочим, надо еще поймать... Одним словом – «мамы всякие нужны, мамы всякие важны»: белая мускулатура хорошо (и энергетически дешево) работает «на рывке» [57] Белые грудные мышцы куриных как раз и обеспечивают резкий энергичный взлет.

, а красная – при длительных постоянных нагрузках; животное с белыми мышцами – хороший «спринтер», а с красными – «стайер».

Так вот, возвращаясь к появлению в триасе разнообразных морских рептилий (кстати: именно тогда сделали попытку освоить море и амфибии-лабиринтодонты). Многие исследователи (например, Р. Кэрролл) полагают, что переход к водному образу жизни происходит у низших амниот особенно легко именно в силу низкой интенсивности их метаболизма, способности выдерживать недостаток кислорода (из-за использования анаэробных процессов для работы мышц) и низкой температуры тела (не выше, чем у окружающей воды). Иными словами – рептилии исходно предрасположены к обитанию в водной среде. Судя по наблюдениям над современными морскими игуанами, передвижение и питание в воде не требует от них структурной или физиологической перестройки; более того – при водной локомоции метаболические затраты этих ящериц составляют лишь четверть от тех, что потребны для перемещения по суше (благо тело в воде ничего не весит – по закону Архимеда) [58] Картина из «Парка юрского периода» – тиранозавр, преследующий героев вплавь – видимо вполне соответствует действительности.

. Рептилии без проблем становятся вторичноводными всякий раз, когда жить в воде становится выгоднее с точки зрения обилия пищи и/или отсутствия врагов и конкурентов. Так, в юре возникли морские крокодилы (ноги их превратились в настоящие ласты, и имелся специальный хвостовой плавник, как у ихтиозавра), в раннем мелу – морские черепахи, близкие к нынеживущим, а в позднем мелу – мозозавры, исполинские (до 12 м длиной) морские ящерицы-вараны (рисунок 42, д-е).

На суше ситуация складывется принципиально иначе, чем в море: тут белая мускулатура создает для завроморфов серьезные проблемы. Мы уже упоминали о различиях в строении поясов конечностей у тероморфов и завроморфов. Конечности могут быть расположены сбоку от тела (такое их положение называется латеральным), или подведены под него (парасагитально); в первом случае бедренная (или плечевая) кость направлена параллельно земле, а во втором – вертикально (рисунок 43, а). Отсюда следуют различия в типе локомоции: рептилии «враскорячку» ползают на брюхе (отсюда происходит русское название группы – «пресмыкающиеся»), тогда как у маммалий тело высоко приподнято над землей, а конечность, двигаясь в плоскости, параллельной оси тела, способна делать широкий шаг (рисунок 43, б). Весьма существенно то, что при парасагитальном положении конечностей (маммальный вариант) вес тела принимают на себя – продольно! – кости скелета конечностей, так что мышцам надо лишь не давать этим «подпоркам» отклоняться от вертикального положения; при латеральных же (рептилийных) конечностях тело «подвешено» на самих мышцах, и животное как бы постоянно выполняет упражнение «отжимание от пола» – удовольствие ниже среднего.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: