Коллектив Авторов - Дзюдо. Система и борьба: учебник

- Название:Дзюдо. Система и борьба: учебник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Неоглори»36100ed1-bc2d-102c-a682-dfc644034242

- Год:2006

- Город:Ростов н/Д

- ISBN:5-222-07630-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Дзюдо. Система и борьба: учебник краткое содержание

Приобретение способности защитить себя и своих близких всегда было и будет первейшим стремлением человека (особенно мужчины). Поэтому боевые искусства являются наиболее биологически и социально значимыми видами физической деятельности.

Занимаясь ими, можно быстро и достаточно легко получить квалификационную степень в виде пояса какого-либо цвета или даже мастерский дан, но настоящую боевую подготовку можно получить только завершив ее каким-либо единоборством.

Далеко не все люди могут сразу начать заниматься единоборствами по физическим кондициям или психологическим особенностям. В этом отношении система Дзюдо представляет особую ценность как наиболее «постепенный», втягивающий вид физической и психической деятельности (именно как система физического воспитания и система военно-прикладной физической подготовки).

Это качество Дзюдо обеспечивает его преподавателю постоянную «ангажированность». Естественно, для этого он должен в совершенстве владеть техникой и тактикой дзюдо, педагогическими навыками обучения и организаторскими способностями.

Учебник предназначен для использования в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, училищах олимпийского резерва, физкультурных техникумах. Новые подходы в области интерпретации техники и тактики спортивной борьбы, периодизации тренировочных нагрузок, в области обеспечения массовости и сохранения контингента обучаемых позволяют использовать его в учебном процессе институтов физической культуры.

Дзюдо. Система и борьба: учебник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако доминирующим содержанием этого этапа все-таки является общеразвивающая подготовка, что, на наш взгляд, является ошибкой, поскольку эмоциональность детей требует преподавания специфического материала с вкраплением нужного, но неинтересного материала, обеспечивающего общее физическое развитие.

Таким образом, первым постулатом при организации начального этапа подготовки должен стать принцип первоочередногообучения специфической для дзюдо техники.

На основании исследований, проведенных А. С. Кузнецовым (2002) и О. Б. Соломахиным (2002), установлено, что базовая техника должна изучаться без привнесения динамических помех, что обеспечивает формирование прочных срединных координационных структур приемов (А. П. Купцов, 1980). Изучение новых атакующих действий в процессе всего периода многолетней подготовки не приносит успеха, поскольку вероятность включения приемов, изучаемых на поздних этапах подготовки, низка.

Таким образом, устанавливается второй постулат о том, что весь объем базовой техники должен быть изучен на этапе базовой технической подготовки. Благодаря такому подходу, освободившееся от изучения защиты время можно использовать для изучения большего объема техники борьбы, с тем чтобы в дальнейшем посвятить время отработке этой техники в различных тактических вариациях. И самое главное, отсутствие помех на ранних этапах подготовки обеспечивает прочное усвоение атакующих приемов.

9.4.2. Содержание и принцип распределения учебного материала для этапа начальной (базовой технической) подготовки

Как правило, учебный материал по борьбе распределяется параллельно для разделов борьбы в положении стоя и в положении лежа (партера) с учетом отнесения борьбы полустоя к разделу борьбы полустоя, а борьбы лежа – к разделу борьбы в партере (распределение изучаемого материала по этапам приведено в главе 9.3).

На этапе начальной подготовки целесообразно параллельно с изучением техники борьбы в положении стоя изучать исходные позы, взаимные позы и перемещения противника при борьбе лежа и в партере, исключая болевые и удушающие приемы.

Для раздела борьбы стоя должно предусматриваться изучение бросков в четырех диагональных направлениях и сбиваний (переводов) в двух направлениях вперед в условиях одноименной (рис. 9.4.1) и разноименной взаимной стойки.

Рис. 9.4.1. Принцип концентрического планирования для изучения бросков при борьбе стоя на этапе базовой технической подготовки дзюдоистов для условий, когда атакующий и его противник расположены в правосторонней стойке (взаимная одноименная стойка).

Следует иметь в виду, что такой же комплекс должен быть предусмотрен и для взаимной разноименной стойки, когда атакующий расположен в правосторонней стойке, а его противник – в левосторонней стойке.

Причем на первом году обучения техника приемов изучается из правосторонней и левосторонней собственных стоек в условиях одноименной и разноименной взаимных стоек.

На втором году обучения, когда выяснится предрасположенность каждого обучаемого к правосторонней или левосторонней стойкам, целесообразно распределять учебный материал в интересах «атакующего» (отрабатывающий прием (Уке): «атакующий» не меняет своей привычной стойки, а его противник, независимо от собственных предпочтений, занимает запланированную стойку.

Эти рекомендации связаны с наличием феномена двигательной асимметрии (Е. К. Аганянц, Г. Б. Горская, 2003; В. Н. Лебедев, 1975; К. Д. Чермит, 1992), который проявляется тем сильнее, чем выше психострессорность ситуации. Поэтому в интересах физической культуры целесообразно организовывать симметричные движения, а в интересах спортивных достижений следует не противоречить природе и стараться с максимальным эффектом приспособить возможности каждого спортсмена к меняющимся кинематическим условиям.

Такой же принцип планирования должен соблюдаться и при обучении технике борьбы в партере и лежа. Атакующий должен уметь действовать, располагаясь как слева, так и справа от противника (см. ниже).

За период начального этапа подготовки (базовая техническая подготовка) дзюдоист должен освоить практически все имеющиеся в дзюдо броски. Впоследствии только при этом условии он будет в состоянии сузить свой технико-тактический арсенал до разумных и достаточных пределов. Стремление многих борцов и их тренеров к владению ограниченным числом «коронных» приемов влечет за собой запредельную эксплуатацию функциональных резервов, что сокращает не только спортивное, но и физкультурное долголетие.

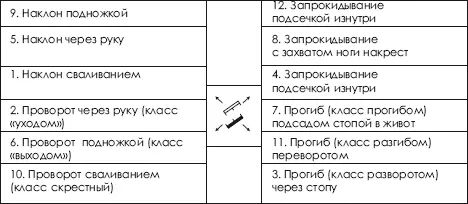

При планировании содержания изучения техники в разделе борьбы лежа и в партере циклически должно планироваться изучение исходных положений при удержании противника в различных взаимопозах, переворотов, преследующих цель выхода на более удобную стартовую позицию для проведения болевого или удушающего приема. При этом исходными положениями для переворотов являются: положение атакующего лицом к голове, лицом к ногам, со стороны головы и со стороны ног противника. Перевороты направляются в передне-заднем и боковых направлениях (рис. 9.4.2).

Рис. 9.4.2. Тактические направления типов переворотов по Единой классификации технических действий (Ю.А. Шулика, 1988)

Причем четырехнаправленный принцип четырехнедельного цикла должен соблюдаться независимо от наличия в арсенале нового приема в каком-либо направлении. При отсутствии такового продолжается повторение ранее изученного приема, с тем чтобы на действия во всех направлениях было отведено равное количество учебного времени. Объясняется это положение следующим.

В этот период целесообразно соревнования на противоборство не проводить. Соревнования должны быть организованы в виде конкурсной демонстрации программных приемов, поскольку термин «техника приема» обозначает принцип «как делать?»

Противоборство же целесообразно устраивать тогда, когда учащийся усвоил хотя бы первый уровень принципов тактики – «когда и что делать?»

Если учащиеся настойчиво требуют соревнований, то можно их организовать, но только с борьбой в партере и лежа.

9.4.3. Терминологии как средство формирования оптимальной двигательной установки

Мнение ряда авторов (А. П. Купцов, 1980; Г. Г. Ратишвили, Г. Л. Кокичашвили, 1983; К. Г. Томилин, 1978; Д. И. Узнадзе, 1966; Ю. А. Шулика, 1988) свидетельствует о том, что формирование правильной двигательной установки зависит от того, насколько точно термин отображает структуру заданного действия. В связи с этим постулатом следует учесть, что в настоящее время тренеры по спортивной борьбе используют термины, соответствующие трем классификациям (Спортивная борьба, 1968; 1978; Ю. А. Шулика, 1988).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: