Коллектив Авторов - Дзюдо. Система и борьба: учебник

- Название:Дзюдо. Система и борьба: учебник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Неоглори»36100ed1-bc2d-102c-a682-dfc644034242

- Год:2006

- Город:Ростов н/Д

- ISBN:5-222-07630-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Дзюдо. Система и борьба: учебник краткое содержание

Приобретение способности защитить себя и своих близких всегда было и будет первейшим стремлением человека (особенно мужчины). Поэтому боевые искусства являются наиболее биологически и социально значимыми видами физической деятельности.

Занимаясь ими, можно быстро и достаточно легко получить квалификационную степень в виде пояса какого-либо цвета или даже мастерский дан, но настоящую боевую подготовку можно получить только завершив ее каким-либо единоборством.

Далеко не все люди могут сразу начать заниматься единоборствами по физическим кондициям или психологическим особенностям. В этом отношении система Дзюдо представляет особую ценность как наиболее «постепенный», втягивающий вид физической и психической деятельности (именно как система физического воспитания и система военно-прикладной физической подготовки).

Это качество Дзюдо обеспечивает его преподавателю постоянную «ангажированность». Естественно, для этого он должен в совершенстве владеть техникой и тактикой дзюдо, педагогическими навыками обучения и организаторскими способностями.

Учебник предназначен для использования в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, училищах олимпийского резерва, физкультурных техникумах. Новые подходы в области интерпретации техники и тактики спортивной борьбы, периодизации тренировочных нагрузок, в области обеспечения массовости и сохранения контингента обучаемых позволяют использовать его в учебном процессе институтов физической культуры.

Дзюдо. Система и борьба: учебник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

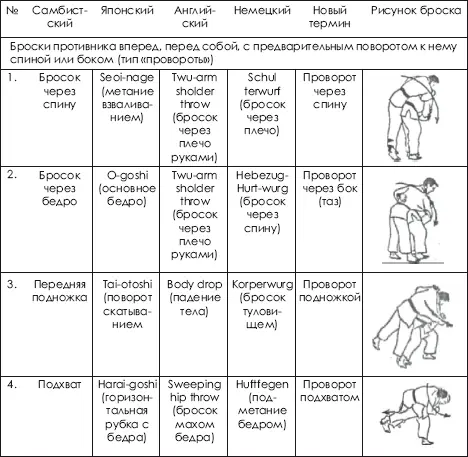

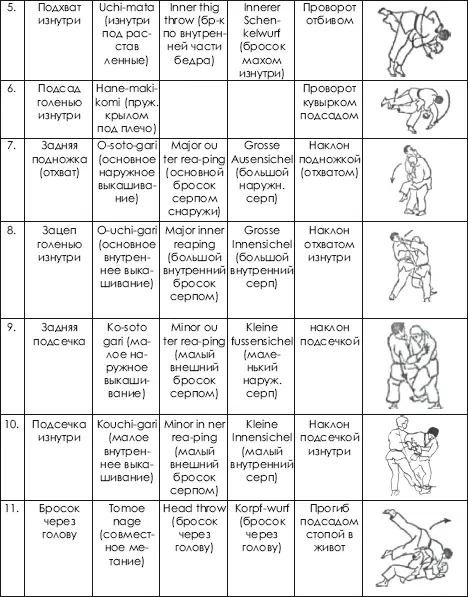

Данные результатов исследований, проведенных в области методики греко-римской борьбы (А. С. Кузнецов, 1995; 2002), свидетельствуют о необходимости перехода на терминологию, основанную на классификации техники спортивной борьбы по биомеханическим признакам (Ю. А. Шулика, 1988).

В связи с этим необходимо вновь обратиться к главе 4 настоящего учебника и усвоить связь между классификационными признаками приемов и образностью их терминов, способствующих формированию оптимальной двигательной установки (особенно это просматривается в терминологии переворотов).

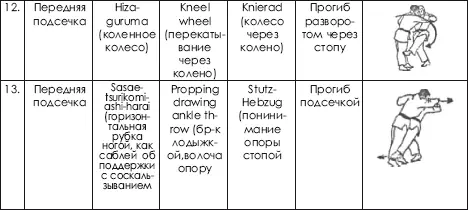

Ниже проводятся данные Ю. В. Подоруева по сочетанию терминов, используемых в некоторых странах, с предложенными терминами в соответствии с Единой классификацией техники спортивной борьбы (табл. 9.4.1).

Таблица 9.4.1

Совмещение терминов бросков дзюдо, используемых в различных странах с терминами бросков, используемых российскими дзюдоистами, и терминами, предлагаемыми в соответствии с системой Единой классификации техники спортивной борьбы

9.4.4. Методика использования классификационных признаков в качестве двигательных ориентиров в подводящих упражнениях и при организации «лидирования»

В соответствии с положениями Единой классификации технических действий в спортивной борьбе по биомеханическим признакам, первым и основным модельным признаком броска или переворота является его направление относительно самого себя и относительно противника (куда стремится тело атакующего, в какую сторону перемещается противник, за счет какого движения туловища происходит перемещение тела атакующего). Например, бросок проворотом выполняется за счет проворачивания атакующего спиной или боком к противнику, падения противника вперед, перед атакующим за счет продолжения проворачивания атакующего. Бросок наклоном выполняется за счет продвижения атакующего вперед и падения противника за счет наклона туловища атакующего за счет сгибания или разгибания в позвоночнике (последнее выполняется при удлиненном продвижении вперед).

Следующим модельным уровнем является модель класса броска (переворота). В бросках типа «проворотом» классом является способ выхода из исходного положения на старт броска. Таких способов существует четыре:

• выходом (проходя мимо противника, спиной к нему);

• входом (подходом спиной к противнику под его ОЦТ);

• уходом (поворотом в сторону предполагаемого броска, отворачиваясь от противника;

• скрестно (вращением вокруг собственной продольной оси). В бросках типа «прогибом» классами являются:

• прогиб (туловища атакующего начинается запрокидыванием назад);

• разворот (совместно с прогибом производится заход вокруг противника с разворотом в сторону);

• вращение (после наклона туловища атакующего без выпрямления проводится бросок за счет вращения);

• разгиб (после наклона проводится подъем противника за счет разгибания, путем сбрасывания противника перед собой без последующего прогиба).

В бросках типа наклоном основным признаком является наклон позвоночника. Причем он может проводиться как за счет сгибания, так и за счет разгибания. Главное, чтобы результирующая линия опускалась к ковру. При сгибании позвоночника атакующий стремится бросить противника к своим ногам, а при разгибании – дальше от своих ног.

При этом векторные схемы приложения усилий ногами и руками атакующего к ногам противника составляют классы бросков наклоном (глава 4).

В бросках типа «запрокидыванием» классы бросков формируются по аналогии с бросками типа наклоном.

Для каждой взаимной исходной стойки предпочтительными являются определенные классы выхода на старт броска.

При неспособности обучаемого усвоить словесный инструктаж и правильно среагировать на указанный ориентир возможно использование лидирования путем «насильственного» проведения учащегося по модельной структуре, соответствующей типу или классу приема (В. В. Пыжов, В. С. Портах, 1982).

На нижележащих модельных уровнях такое лидирование уже не потребуется.

Только после правильного освоения перечисленных модельных структур можно переходить к исправлению ошибок динамического уровня (признак группы приема) путем словесного инструктажа по корректировке направления подъема противника, сваливания, выбивания (подбива).

Достаточно сложным является усвоение координационных структур при лишении противника равновесия путем воздействия на его конечности руками и ногами. В Единой классификации эти действия относятся к классам бросков наклоном и запрокидыванием.

Согласованность движений руками и ногами при выполнении установки на проведение броска с воздействием на ноги противника ногами или руками затруднена на этапе ознакомления в связи с генерализацией возбуждения в КГМ, усиливаемого чувством ответственности за качество выполнения броска.

С целью снятия чувства ответственности целесообразно проводить вначале отвлеченные групповые подводящие упражнения в подготовительной части урока. Шестикратный чемпион СССР по борьбе самбо Генрих Карлович Шульц предлагал такие подводящие упражнения проводить за неделю до начала изучения приема с подобной структурой.

Например, в ходе разминки, во время передвижения группы дается задание на выпад одной ногой в присед с одновременным сгибанием туловища (с обязательным наклоном головы) и имитацией тяги одной рукой за «трос паровозного гудка», а другой рукой – с одновременным захватом своего голеностопного сустава. Задание можно вначале разделить на части.

Такое упражнение позволит освоить структуру броска наклоном с захватом или рывком ноги.

В строю по команде должны отрабатываться согласованные движения, имитирующие движения рук при рывке и ноги при атаке ноги противника. При этом будут иметь место разнонаправленные и однонаправленные движения рук и ноги в соответствии с классификационными признаками классов бросков наклоном и запрокидыванием:

– разносторонние – разнонаправленные;

– односторонние – разнонаправленные;

– разносторонние – однонаправленные;

– односторонние – однонаправленные.

Необходимо остановиться на методике изучения бросков типа прогибом класса «прогибаясь» в связи с высокой травмоопасностью некоторых из них.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: