Коллектив Авторов - Дзюдо. Система и борьба: учебник

- Название:Дзюдо. Система и борьба: учебник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Неоглори»36100ed1-bc2d-102c-a682-dfc644034242

- Год:2006

- Город:Ростов н/Д

- ISBN:5-222-07630-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Дзюдо. Система и борьба: учебник краткое содержание

Приобретение способности защитить себя и своих близких всегда было и будет первейшим стремлением человека (особенно мужчины). Поэтому боевые искусства являются наиболее биологически и социально значимыми видами физической деятельности.

Занимаясь ими, можно быстро и достаточно легко получить квалификационную степень в виде пояса какого-либо цвета или даже мастерский дан, но настоящую боевую подготовку можно получить только завершив ее каким-либо единоборством.

Далеко не все люди могут сразу начать заниматься единоборствами по физическим кондициям или психологическим особенностям. В этом отношении система Дзюдо представляет особую ценность как наиболее «постепенный», втягивающий вид физической и психической деятельности (именно как система физического воспитания и система военно-прикладной физической подготовки).

Это качество Дзюдо обеспечивает его преподавателю постоянную «ангажированность». Естественно, для этого он должен в совершенстве владеть техникой и тактикой дзюдо, педагогическими навыками обучения и организаторскими способностями.

Учебник предназначен для использования в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, училищах олимпийского резерва, физкультурных техникумах. Новые подходы в области интерпретации техники и тактики спортивной борьбы, периодизации тренировочных нагрузок, в области обеспечения массовости и сохранения контингента обучаемых позволяют использовать его в учебном процессе институтов физической культуры.

Дзюдо. Система и борьба: учебник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В этом случае должно даваться задание определенной части группы на активные действия и другой части группы – на имитацию определенных действий. В ходе занятия «активный» сам решает, как он будет адаптировать свои технико-тактические действия в условиях создавшейся ситуации.

Постепенно в процессе обучения и тренировки преимущественная доля раздела технической подготовки будет перераспределяться в пользу тактической (рис. 9.3.2).

Опыт тренерской работы и результаты анализа данных опроса специалистов свидетельствуют о том, что целенаправленная технико-тактическая подготовка борцов ведется, начиная с подготовки к участию в соревнованиях на первенство района. Поэтому, говоря о направлениях технико-тактической подготовки на ее этапах, мы имеем в виду официальную учебно-тренировочную программу, которую тренер должен выполнять.

Рис. 9.3.2. Тенденция состава технической и тактической подготовки в продвижении к спортивному мастерству

Однако при подготовке своего коллектива к соревнованиям, безусловно, он будет выделять определенное количество дней на индивидуальную подготовку в связи со встречами с наиболее вероятными противниками в различных весовых категориях. Этот факт будет иметь смысл в отличие от бытующего до сих пор функционального натаскивания за счет беспредметных общефизических массированных нагрузок.

Говоря о переходе на этапе высшего спортивного мастерства к автономной подготовке с расчетом на разведку сил и средств противника, на адаптацию своих сил и средств для достижения победы над вероятным противником, мы имеем в виду факт того, что на данном этапе исключается программное прохождение технико-тактического материала вообще, и подготовка в этом случае, кроме подготовки к конкретным противникам, должна, на наш взгляд, вестись с ориентировкой на содержание интегральной и дифференцированных моделей пространственно-смысловой деятельности в борьбе дзюдо. В этом случае может быть обеспечена достаточная система надежности по принципу учета: «что должно быть, что может быть, чего не может быть…» (В. А. Лефевр, Г. Л. Смолян, 1966; Ю. А. Урманцев, 1972).

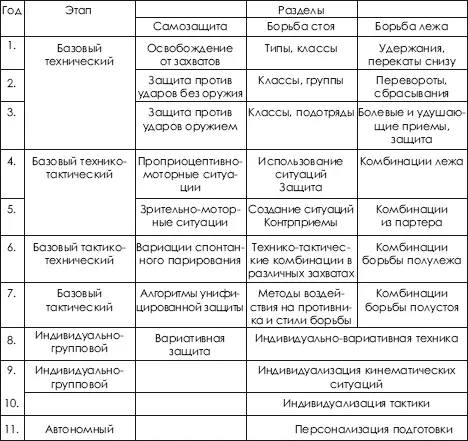

При этом необходим учет скорейшего овладения наиболее необходимыми в соревновательных поединках технико-тактическими действиями, в связи с чем следует определиться в последовательности овладения техникой в разделах борьбы в процессе многолетней технико-тактической подготовки (табл. 9.3.1).

Таблица 9.3.1

Общий принцип распределения учебного материала в разделах техники по годам обучения в процессе многолетней подготовки дзюдоиста

В процессе многолетней подготовки по спортивной борьбе должны решаться задачи в следующей последовательности:

а) научение начальным техническим действиям и основным техническим действиям со срединными координационными структурами. В это время нецелесообразно включать какие-либо помехи статического или динамического характера, оказывающие сенсомоторные нагрузки, тем более если занятия ведутся с детьми младше 12 лет. Стимулирование детей к учебной деятельности возможно только за счет включения соревнований на красоту выполнения приемов так, как это делается в видах гимнастики;

б) научение сенсомоторным умениям в условиях пассивного динамического состава. Это означает, что изученные атакующие приемы должны использоваться адекватно изменению динамической ситуации в ответ на передвижение противника (вперед-назад-в стороны), а квалифицированная защита – в ответ на попытку противника атаковать;

в) научение сенсомоторным умениям активного динамического состава. Это означает, что изученные атакующие приемы должны использоваться в комплексе с предварительной динамической подготовкой (толчки, рывки, заведения, угроза основным техническим действием). Далее, в развитие квалифицированной защиты изучаются контрприемы, и в развитие динамических подготовок к основному техническому действию – комбинации из приемов;

г) научение сенсомоторным умениям применительно к условиям ста-то-кинематического состава. Это означает, что изученные атакующие приемы в комплексе с динамическими подготовками и квалифицированная защита изучаются при смене взаимных стоек в комплексе с взаимными захватами, которые значительно изменяют кинематическую ситуацию и ограничивают и предопределяют состав и тактику использования основных технических действий, комбинаций и защиту;

д) научение сенсомоторным умениям в функциональном аспекте. Это означает, что полученные умения и навыки в условиях вегетативного (энергетическое обеспечение организма) и психологического (тактика управления движениями) стресса, возникающего в условиях противоборства, необходимо использовать в соответствии со своими функциональными возможностями. На этом этапе изучаются методы воздействия на противника и стили борьбы, напрямую связанные с функциональными возможностями (энергетика, физические и психологические качества);

е) научение сенсомоторным умениям в индивидуализированных динамических условиях.

Ко времени наступления данного этапа подготовки у учащихся, как правило, сформировываются пропорции тела, определяются центры его масс, длины конечностей, что позволяет приступать к биомеханически обоснованному поиску коронных приемов. На этом этапе каждый учащийся отрабатывает удобную для себя технику по программе, составленной на основе учета взаимных стоек в проекции на горизонтальную и сагиттальную плоскости. На индивидуально-групповых занятиях даются вводные по изменению единого для всех условия с последующей отработкой каждым собственных действий;

ж) научение сенсомоторным умениям в меняющихся условиях ста-то-кинематического состава в режиме индивидуального решения задач. На индивидуально-групповых занятиях даются вводные по изменению общего для всех противников захвата. Атакующий должен индивидуально решить проблему адаптации к данным условиям;

з) научение сенсомоторным индивидуализированным умениям функционального состава. На индивидуально-групповых занятиях даются вводные по изменению общего для всех противников стиля ведения схватки. Атакующий должен индивидуально решить проблему адаптации к данным условиям;

и) формирование способности равноценно бороться во всех классификационных разделах борьбы. Это качество, как правило, приобретается за счет введения круговых технико-тактических тренировок (И.И. Иванов, 2002), на которых определяются учебные места, по отработке действий в условиях определенной позы противника, использования им определенных захватов, определенных атакующих или оборонительных действий (в зависимости от поставленной стратегической задачи подготовки к встречам с конкретными противниками).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: