Коллектив Авторов - Дзюдо. Система и борьба: учебник

- Название:Дзюдо. Система и борьба: учебник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Неоглори»36100ed1-bc2d-102c-a682-dfc644034242

- Год:2006

- Город:Ростов н/Д

- ISBN:5-222-07630-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Дзюдо. Система и борьба: учебник краткое содержание

Приобретение способности защитить себя и своих близких всегда было и будет первейшим стремлением человека (особенно мужчины). Поэтому боевые искусства являются наиболее биологически и социально значимыми видами физической деятельности.

Занимаясь ими, можно быстро и достаточно легко получить квалификационную степень в виде пояса какого-либо цвета или даже мастерский дан, но настоящую боевую подготовку можно получить только завершив ее каким-либо единоборством.

Далеко не все люди могут сразу начать заниматься единоборствами по физическим кондициям или психологическим особенностям. В этом отношении система Дзюдо представляет особую ценность как наиболее «постепенный», втягивающий вид физической и психической деятельности (именно как система физического воспитания и система военно-прикладной физической подготовки).

Это качество Дзюдо обеспечивает его преподавателю постоянную «ангажированность». Естественно, для этого он должен в совершенстве владеть техникой и тактикой дзюдо, педагогическими навыками обучения и организаторскими способностями.

Учебник предназначен для использования в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, училищах олимпийского резерва, физкультурных техникумах. Новые подходы в области интерпретации техники и тактики спортивной борьбы, периодизации тренировочных нагрузок, в области обеспечения массовости и сохранения контингента обучаемых позволяют использовать его в учебном процессе институтов физической культуры.

Дзюдо. Система и борьба: учебник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

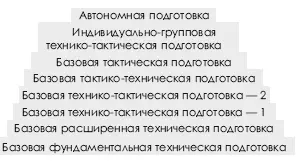

Наряду с этим могут параллельно отрабатываться (преимущественно в играх) способы борьбы за захват, дестабилизации противника, защитные действия и т. д. Тем не менее, следует отметить, что раннее концентрирование внимания борцов на особенностях захватов, на их оборонительных функциях и т. д. приводит к повышению выигрышности, но к снижению результативности. Выигрышность при этом повышается за счет повышения статической защищенности. Кроме того, проведение бросков при борьбе за исходные положения в играх может привести к формированию неправильных основных структур приемов (особенно бросков). На первых порах этих ошибок можно и не заметить, поскольку выигрыши будут в пользу тех, кто владеет игровым стилем. В дальнейшем усвоившие вначале правильные структуры основных приемов овладеют более логичной техникой и тактикой вспомогательных технических действий. Однако ответа однозначного здесь быть не может, особенно при рассмотрении вопроса с позиций различных видов борьбы. Вопрос проблематичный и дает возможность тренерам экспериментировать.

За базовой технической подготовкой должно следовать изучение вспомогательных технических действий как средства облегчения проведения основного приема или защиты от нападения противника. Ранняя специализация позволяет посвятить этим темам два года, с тем чтобы за это время выработать у обучаемых прочные навыки атакующего стиля борьбы и динамической защиты. Этот период подготовки целесообразно условно назвать базовым технико-тактическим.

После прочного овладения вышеперечисленными навыками борцам можно преподавать особенности борьбы в различных захватах с их атакующими и оборонительными функциями, с алгоритмами технико-тактических действий, присущих каждому захвату. Этот период подготовки можно условно назвать базовым тактико-техническим.

Базовая подготовка должна завершаться ознакомлением с методами воздействия на противника, стилями ведения борьбы в зависимости от имеющихся сил и средств атакующего и их соответствия силам и средствам противника. Этот период можно назвать базовой тактической подготовкой.

В процессе базовой подготовки арсенал ОТД каждого борца должен целесообразно сужаться и аранжироваться различными вспомогательными техническими действиями при сохранении разнонаправленности в стандартных исходных позах.

К окончанию базовой технической и тактической подготовки (при начале занятий в 9—10 лет) в основном формируется телосложение борцов (для средней полосы России) и появляется возможность эффективно провести индивидуализированную технико-тактическую подготовку, которая заключается в отработке биомеханически целесообразных групп приемов для каждого индивидуума. Кроме того, к этому времени уже можно определить наиболее вероятные морфологические соотношения между каждым борцом и его соперниками в весовой категории.

Индивидуализированная тактико-техническая подготовка, по всей вероятности, может заключаться в совершенствовании индивидуальных технико-тактических комплексов при борьбе с противниками, пользующимися различными захватами (встречная борьба в предложенном противником захвате или нейтрализация навязываемого захвата и даже взаимной позы).

В завершение программы, наполненной заранее составленными и обязательными для всех темами, следует индивидуализированная тактическая подготовка, во время которой должны быть найдены оптимальные методы борьбы и стили для каждого борца при его встрече с представителями различных стилей (с учетом индивидуальных сил и средств каждого). После прохождения такого курса подготовки целесообразен переход на «автономное», индивидуальное планирование в зависимости от конкретных календарных планов соревнований и уровня достигнутой подготовленности (физическая, техническая, тактическая, психологическая).

Таким образом, многолетняя технико-тактическая подготовка (ее принцип) может быть изображена графически в виде усеченного конуса (рис. 9.3.1), в котором основание составляют базовые технические умения проведения основных технических действий. На каждом более верхнем уровне этой пирамиды число используемых борцом ОТД будет логически уменьшаться, усиливаясь при этом вспомогательными техническими приемами и умением варьировать техникой приемов в зависимости от меняющейся статической или динамической ситуации.

Рис. 9.3.1. Этапы многолетней технико-тактической подготовки в спортивной борьбе

Итак, факт того, что в возрасте 10–11 лет еще не полностью или не у всех созрели функции произвольного внимания, согласованности мышечных усилий, статической и динамической устойчивости (Н. И. Александрова, 1989; А. А. Гужаловский, 1979; Б. Б. Коссов, 1989; В. И. Лях, 1990 и др.) и, главное, волевых проявлений (В. Дойль, 1973; Н. С. Лейтес, 1978), приводит к заключению о том, что этап начальной подготовки целесообразно именовать «базовой технической подготовкой».

На этом этапе должны изучаться:

• самозащита без оружия (спецраздел дзюдо) как средство мотивации к физкультурно-спортивной деятельности;

• основные координационные структуры типов, классов и групп приемов борьбы дзюдо с целью ознакомления с их срединными структурами приемов (А. П. Купцов, 1980).

Причем в течение первого года изучаются простейшие движения со структурой на уровне типа и класса приема, а на втором году и третьем годах детализация приемов со структурой на групповом классификационном уровне.

По прошествии двух – трех лет базовой технической подготовки, на следующем этапе необходимо приступать к базовой технико-тактической подготовке, содержание и методику которой (включая строгую последовательность задач) целесообразно дополнительно исследовать. Основной задачей этого 4-летнего этапа, на наш взгляд, должно стать умение применять изученные приемы в условиях сбивающих факторов внутренних и внешних динамических помех (Д. Д. Донской, 1977). Однако необходимо определить строгую последовательность в усложнении внутренних и внешних динамических и кинематических ситуаций в соответствии с основными принципами дидактики (А. В. Запорожец, 1969; Л. П. Матвеев, 1991 и др.).

На этапе спортивного совершенствования целесообразно переходить к принципу индивидуально-групповой подготовки на предмет корректировки технических умений в соответствии со сформировавшимися собственными пропорциями и длиной тела и их корректировки в условиях встречи с противниками, имеющими типовые особенности длины тела и его пропорций (Ю. А. Моргунов, 1974; 1980; Р. С. Потратий, 1976; Г. С. Туманян, Э. Г. Мартиросов, 1976).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: