Коллектив Авторов - Дзюдо. Система и борьба: учебник

- Название:Дзюдо. Система и борьба: учебник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Неоглори»36100ed1-bc2d-102c-a682-dfc644034242

- Год:2006

- Город:Ростов н/Д

- ISBN:5-222-07630-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Дзюдо. Система и борьба: учебник краткое содержание

Приобретение способности защитить себя и своих близких всегда было и будет первейшим стремлением человека (особенно мужчины). Поэтому боевые искусства являются наиболее биологически и социально значимыми видами физической деятельности.

Занимаясь ими, можно быстро и достаточно легко получить квалификационную степень в виде пояса какого-либо цвета или даже мастерский дан, но настоящую боевую подготовку можно получить только завершив ее каким-либо единоборством.

Далеко не все люди могут сразу начать заниматься единоборствами по физическим кондициям или психологическим особенностям. В этом отношении система Дзюдо представляет особую ценность как наиболее «постепенный», втягивающий вид физической и психической деятельности (именно как система физического воспитания и система военно-прикладной физической подготовки).

Это качество Дзюдо обеспечивает его преподавателю постоянную «ангажированность». Естественно, для этого он должен в совершенстве владеть техникой и тактикой дзюдо, педагогическими навыками обучения и организаторскими способностями.

Учебник предназначен для использования в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, училищах олимпийского резерва, физкультурных техникумах. Новые подходы в области интерпретации техники и тактики спортивной борьбы, периодизации тренировочных нагрузок, в области обеспечения массовости и сохранения контингента обучаемых позволяют использовать его в учебном процессе институтов физической культуры.

Дзюдо. Система и борьба: учебник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

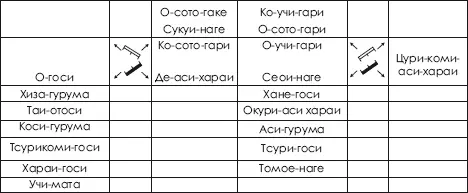

Схема 9.3.1

Тактические направления изучаемых бросков в демонстрационных «Кю» Японии *

* – Согласно японской квалификационной системе 1-Кю является низшим.

Примечание. В целях сокращения наглядного материала схемы распределения бросков, содержащихся в 4-м и 5-м Кю, упущены, тем более что тенденция неравномерности там сохраняется.

Схема 9.3.2

Направленность изучаемых бросков в ученических Кю Франции *

* – Согласно квалификационной системе во Франции низшей ступенью является 6-й Кю.

Примечание. Остальные три Кю для краткости в схеме не приводятся, поскольку их содержание копирует по направленности предыдущие с той лишь разницей, что все броски в дальнейшем являются усиленными за счёт собственного падения (т. е. относятся к «Сутеми-ваза»).

Таким образом, для владения разнонаправленным техническим арсеналом дзюдоисту необходимо предпринимать собственные усилия после того, как он выйдет из официальной системы базового обучения.

В борьбе самбо была официально принята методика С. Ф. Ионова,?. М. Чумакова (1983), согласно которой порядок изучения бросков осуществлялся по концентрическому принципу с расчетом на круговое изучение бросков с воздействием на ноги ногами, на ноги руками, без воздействия

на ноги. Практически этот подход также не учитывает направления проведения бросков, что противоречит основному принципу моделирования произвольного движения – его направлению (А. Н. Бернштейн, 1991).

Еще в 1961 году В.М. Андреев предложил для борьбы самбо методику планирования изучения бросков по принципу вперед – назад и в стороны.

В 1975 году В. М. Андреев и Г. С. Туманян предложили советский вариант классификации техники дзюдо, основным принципом которой было деление бросков по такому же признаку.

В 1979 году вышла в свет программа по дзюдо для ДЮСШ, в которой этот принцип был официально закреплен.

Однако официальная педагогическая наука в борьбе самбо в 1983 году засвидетельствовала свою консервативность и сохранила старый принцип.

После ухода из жизни сторонника использования в советском дзюдо опыта борьбы самбо В. М. Андреева, наметилась тенденция к копированию японского ортодоксального содержания обучения, без оглядки на некоторые невозможные для России условия полного копирования жизни и менталитета японцев.

Так, в 2003 году появились одновременно две программы по дзюдо для системы дополнительного образования, свидетельствующие о нежелании или боязни мыслить не так, как это делают в Японии.

К сожалению, в обеих работах осуществлен полный поворот в сторону использования традиционной классификации техники дзюдо с сохранением последовательности изучения приемов. Причем в одной из работ рекомендуется к изучению бросок прогибом с обвивом ноги голенью и стопой, что запрещено в дзюдо не только правилами соревнований. Этот факт еще раз свидетельствует о том, что в последнее время появилась возможность писать всем и все, не ведая о природе вещей.

В подтверждение необходимости здравого анализа имеющихся на вооружении рекомендаций можно продемонстрировать успехи советского чемпиона мира и Олимпийских игр по борьбе дзюдо майкопчанина, воспитанника Я. К. Коблева Владимира Невзорова, который продемонстрировал на мировом уровне диагонально разнонаправленный технический арсенал бросков.

В связи с вышесказанным можно заключить, что при планировании многолетней технико-тактической подготовки в спортивной борьбе, при многочисленных разговорах о моделировании, пока не используются модели технико-тактической деятельности, что крайне необходимо.

9.3.1. Вопросы моделирования в спорте

По вопросам моделирования в спорте вообще ведущее место занимают работы Б. М. Шустина (1975, 1979, 1995).

Так, например, в его работе от 1979 года в общих чертах, насколько это позволяют сделать 2 страницы, говорится о перечне модельных характеристик в единоборствах и спортивных играх: эффективности, активности, объеме и разнообразии атаки и защиты.

Кроме того, при разговоре о соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменов практически нет упоминаний об их связи с модельными характеристиками для начинающих, а если этого нет, то в логику будут вмешиваться артефакты физических кондиций, компенсирующих «грязную» технику и тактику и т. д. Тем не менее, само по себе начало разговора о моделировании в спорте уже является положительным фактором.

Впервые вопросами моделирования в спортивной борьбе начали заниматься во ВНИИФК, в лаборатории единоборств (А. И. Исаев и др., 1981; А. А. Новиков, 1976; А. И. Колесов и др., 1977; А. А. Новиков и др., 1981). В этих работах подняты вопросы о перечне технико-такти-чес-ких, биофизических, биомеханических, биохимических и психологических характеристик, присущих борцам высокой квалификации, однако все эти характеристики до сих пор не получили конкретных количественных параметров для каждой весовой категории и поэтому не могут служить эталонными моделями.

Модели технико-тактических параметров пока базируются только на основе количественных показателей соревновательной деятельности борцов без учета смысловой структуры (например, тактические направления проводимых бросков, переворотов) (В. А. Демин и др., 1979; А. В. Еганов и др., 1982; В. М. Игуменов и др., 1986; В. Е. Рублевский, 1989).

Не совсем обоснованными, на наш взгляд, являются модельные рекомендации по поводу числа и состава, например, приемов при борьбе стоя (броски или переводы из трех классификационных групп (по А.П. Купцову). Непонятно, почему именно 3 приема? Почему по классификации А. П. Купцова, а не по классификации 1959 года?

Поскольку в большей части работ о моделях основное место занимает не педагогический компонент, а биологический, то модель потеряла, не приобретя, основной смысл – целесообразной, специфической для данного вида спорта деятельности. Просто надо теперь отбирать «детей природы», и они будут демонстрировать свои физические и психические качества без учета специфического для определенного вида спорта деятельности состава упражнений. Этим частично страдают и модели в спортивных играх.

В видах гимнастики труднее не соблюсти модельных требований к специфической деятельности, поскольку каждый разрядный норматив наполнен конкретным двигательным содержанием с конкретной оценкой качества его выполнения. Именно на это качество моделей в видах гимнастики и должны обратить свое внимание представители спортивной борьбы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: