Константин Быструшкин - Феномен Аркаима. Космологическая архитектура и историческая геодезия

- Название:Феномен Аркаима. Космологическая архитектура и историческая геодезия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Белые альвы

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-7619-0172-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Быструшкин - Феномен Аркаима. Космологическая архитектура и историческая геодезия краткое содержание

Аркаим - это памятник эпохи средней бронзы, открытый археологами в 1987 г. на юге Челябинской области. Исследования синташтинской культуры (к которой принадлежит и Аркаим) проводятся уже более 30 лет, однако природа открытого феномена всё ещё загадочна. Драматическая история памятника сопровождается необъяснимо бурным проявлением чувств множества людей к столь древнему и, в общем, скромному и незрелищному объекту. У тысяч паломников есть свои образы этого явления, совершенно не совпадающие с научными представлениями археологов. Однако проблема состоит в том, что и сам Аркаим не согласуется с этими представлениями - по убеждениям некоторых правоверных историков его вообще не должно быть.

В этой книге описаны результаты оригинальных научных исследований, проведённых автором как непосредственно на Аркаиме, так с использованием опубликованных исторических материалов. Автор опознал в рельефе материка Аркаима древнейшую модель мира и понял её содержание. Эта модель оказалась ключом, открывающим множество тайн древней и современной жизни. Стало понятно, что Аркаим - это, во-первых, источник информации о духовной жизни народов Северной Евразии эпохи бронзы, во-вторых, духовная святыня этих народов, в-третьих, ключ к тайнам событий и объектов, удалённых от него на тысячи километров и тысячи лет.

Систематическое изложение открывшихся в феномене Аркаима новых представлений о древнем и современном мире не умещается в одну монографию. Предлагаемая книга открывает серию публикаций, посвященных этой большой и сложной теме.

Для исследователей истории духовной культуры древних народов и всех, кто интересуется тайнами прошлого и сущностью человеческой природы.

Феномен Аркаима. Космологическая архитектура и историческая геодезия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

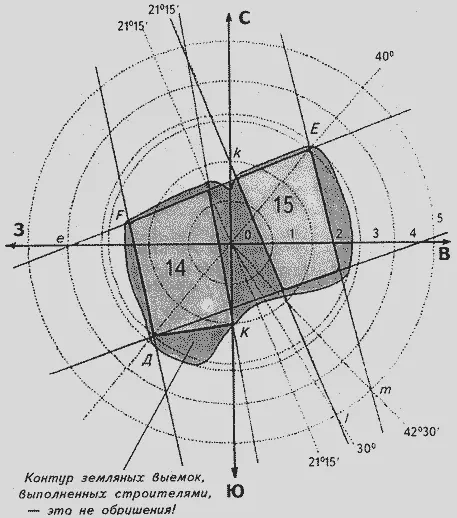

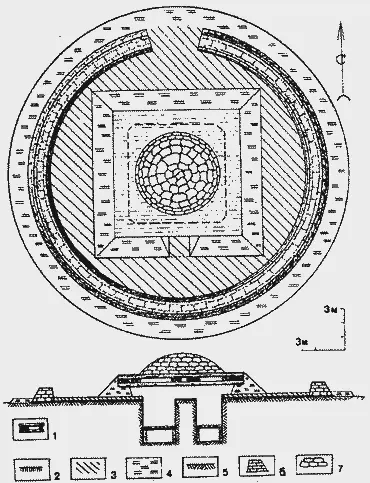

Рассмотрим теперь деревянную часть конструкции С-I (рис. 50). Археологи предполагают, что деревянная конструкция представляла собой квадратную клеть в три наката (полный только верхний – третий) с размером стороны 9 м, толщина бревен при этом 25-30 см. Сверху на этот настил нагружен грунтовый купол объемом в 25 м 3с диаметром основания б м. Окружность этого купола соответствует траектории Полюса Мира и точно покрывает контуры центральных могил. Все это сооружение, при самых скромных оценках, весило около 70 тонн. Под ним бревенчатый настил в один ряд при длине бревен 8 м. Очень ненадежная конструкция.

Рис. 49. Геометрия центральных ям могильника С-I.

Рис. 50. Памятник С-I. Погребения 14, 15. Реконструкция надмогильного сооружения. (По В.Ф.Геннингу, Г.Б.Здановичу, В.В.Геннингу. Синташта. Челябинск, 1992.)

Такую реконструкцию археологи основывают на одном бревне, которое о и прослеживают с двух сторон от ямы № 15. Однако никаких доказательств того, что это одно бревно, а не два, случайно оказавшиеся на одной линии, нет. Хотя последнее нормально, и таких совпадений могло быть больше. Все остальные бревна вполне укладываются в более компактную клеть по периметру центральных могил (с основанием 7x6 м). Такая клеть может быть и пирамидальной в три или даже четыре яруса. У такой клети есть деревянная периферия, которая не выходит за пределы "кольцевой стены" Круга Земного. Вблизи этого кольца встречаются отдельные бревна и их группы, ориентированные радиально. Археологи сами отмечают, что "вокруг бревенчатой кладки отдельными участками фиксировался древесный тлен, покрывающий наружный слой обваловки. Это остатки тонких бревнышек, сучьев и бересты. Основное направление древесных волокон – радиально к центру кургана."

Совершенно никаких аргументов не приводится в пользу большого квадратного глиняного основания под большой деревянной клетью. Сторона основания внешнего квадрата – 12 м, внутреннего – 7м. Куда проще предположить, что такое глиняное основание имело форму широкого кольца, выполняющего функцию Круга Земного, а все сооружение есть объект космологической архитектуры, эквивалентный Аркаиму, правда, уменьшенный в 5,625 раза. Почему такая сложная кратность?! Неизвестно.

В заключение работы с C-I приходится подчеркнуть, что геометрический анализ археологической топографии только демонстрирует огромный (полностью утраченный) потенциал памятников Синташтинского комплекса. Эти результаты не могут быть надежными аргументами – точность исходной топографии недостаточна.

2.6. МОГИЛЬНИК С-II

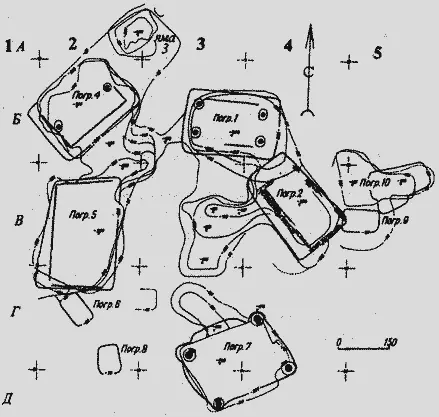

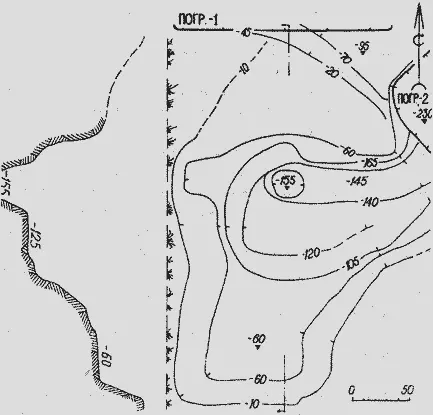

Следующий памятник комплекса – С-II – малый грунтовый могильник. В монографии есть его план, (рис. 51, 52), а потому он может быть подвержен геометрическому анализу. Однако, прежде чем сделать такой анализ, следует привести итоговые представления археологов об его устройстве. Они того стоят.

Рис. 51. Памятник C-II. (По В.Ф.Геннингу, Г.Б.Здановичу, В.В.Геннингу. Синташта. Челябинск, 1992.)

Рис. 52. Памятник С-II. Остатки погребального домика. (По В.Ф.Геннингу, Г.Б.Здановичу, В.В.Геннингу. Синташта. Челябинск, 1992.)

"Могильник С-II весьма небольшой и функционировал, вероятно, сравнительно непродолжительное время, являясь местом захоронения небольшой социальной ячейки, как нам представляется, одной большой патриархальной семьи... Наиболее ранним здесь является подбойное погребение (катакомба) – 10 и ритуальный домик... В погребении 10 была захоронена женщина... Возможно, она была родоначальницей данной семьи [женщина – родоначальница патриархальной семьи, любопытно...], по каким-то обстоятельствам скончавшаяся раньше своего супруга. Как женщина из другого рода, а здесь, вероятно, и другой этнической принадлежности, она была похоронена по своему обряду, в то время как остальные члены семьи были захоронены по обряду отца.

Погребальную площадку вокруг домика должны были по замыслу ограничивать с четырех сторон основные захоронения: с северной и южной сторон – погребения 1 и 7 с четырехстолбовой конструкцией погребальных камер, наиболее глубокие (250-340), обширные с богатым инвентарем. С В-3 погребения 2 и 5 в ямах с простыми деревянными стенами, меньшей глубины (180-230) и более бедным набором инвентаря. Соответственно две первые ямы должны быть ориентированы длинными сторонами В-3, а вторые две – в направлении С-Ю. Могильные ямы погребений 1 и 5 находились строго под прямым углом друг к другу, и эти направления вписываются в северную и западную стенки реконструированного ритуального домика. Очевидно, оба захоронения были совершены, когда домик еще функционировал и был целым, потому и строго выдержано расположение могил. Захоронения же в могилах 2 и 7 производились значительно позднее, когда стенки домика, вероятно, были уже разрушены и стоял только центральный столб. Оба захоронения были совершены в зимнее время и при ориентировке по заходу солнца, они имели большие отклонения от западного направления к югу. То, что к этому времени не было домика, видно по погребению 2, частично разрушившему его северо-восточный угол.

К числу наиболее поздних относится и погребение 4, которое планировалось, вероятно, расположить по одной оси с погребением 5. Погребение 4 совершалось также в зимнее время, и этим объясняется то, что оно имеет необычные очертания в верхней части, т.к. копалось в промерзшем грунте, а ориентировка по заходу солнца – сильное отклонение южного конца к западу.

Итак, захоронения на могильнике C-II проводились в следующем порядке, после сооружения ритуального домика:

погребение 10 – женское – мать –родоначальница семьи;

погребение 9 – ребенок, умерший вскоре после матери;

погребение 1 – мужское – сын – глава семьи, умерший летом;

погребение 5 – женское – жена сына, умершая летом;

погребение 7 – мужское – брат мужчины погребения 1 или второе поколение – его сын, умерший зимой;

погребение 2 – женское – жена мужчины погребения 7, умершая зимой;

погребение 4 – ? может быть, младший брат или сын главы семьи, умерший зимой.

Между этими погребениями размещались захоронения детей (3, 6, 8). Единая планировка могильника прослеживается не только по расположению могил, но и по положению умерших в могилах. В подбойном погребении женщина ориентирована головой к ритуальному домику, а в могилах, где удалось проследить положение умерших (погребение 2, 7), они были уложены лицом к центру – ритуальному домику и "дереву жизни" (стр. 331-332)".

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: