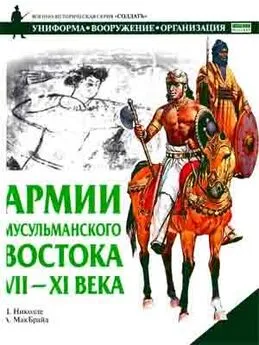

Д. Николле - Армии мусульманского Востока, VII - XI века

- Название:Армии мусульманского Востока, VII - XI века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство АСТ», ООО «Издательство Астрель»

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-17-019958-9 («Издательство АСТ») 5-271-06993-1 («Издательство Астрель»)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Д. Николле - Армии мусульманского Востока, VII - XI века краткое содержание

На протяжении Средних веков ислам был единственным цивилизованным, но также и наиболее проблемным соседом христианской Европы. Все средневековье прошло под знаком почти непрерывной борьбы между двумя этими культурами. Ко времени, когда франкские крестоносцы достигли Ближнего Востока в конце XI века, ислам уже успел вобрать в себя три основных народности: арабов, персов и тюрков. Каждая из них внесла свой вклад в усиление мощи исламского оружия.

В данной работе исследуется организация, униформа и снаряжение армий ислама в VII–XI веков, текст сопровождается иллюстрациями, музейными фотографиями и рисунками, выполненными Ангусом МакБрайдом.

Книга адресована широкому кругу читателей, увлекающихся историей армии и военной формы.

Армии мусульманского Востока, VII - XI века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В этот период тюркские кочевые конные лучники образовывали основную часть сельджукских армий, действенность их тактики описана достаточно хорошо. В отличие от европейского, длинного лука, эффективность составного лука Центральной Азии зависела в большей степени от силы и равномерности натяжения, чем от веса стрелы. Такие стрелки могли послать стрелу на достаточно большое расстояние, что делаю их способными пускать легкие «дальнобойные стрелы» в точно заданные места, находившиеся, например, внутри укреплений. Что касается их тяжелых стрел, то, пущенные с ближнего расстояния, они обладали огромной пробивной силой. Темп стрельбы этих кочевников также был очень высоким. Другой важной особенностью кочевых конных лучников в XI в. было повсеместное использование направляющего приспособления для коротких стрел.

Сельджуки успешно использовали конных лучников, хотя они сами по себе редко могли обеспечить победу и, как правило, требовалось осуществить еще и заключительную атаку, переходившую в ближний бой. Также бывали случаи, когда отряды тюрков терпели поражение или попадали в засаду. Разгром огромной византийской армии при Манцикерте в 1071 г. был в большей степени обеспечен профессиональной армией султана, а не тюрками. Во время битвы султан отложил в сторону свой лук, взял булаву и меч и надел кольчужную шапочку и шлем, прежде чем предпринять заключительную атаку. Однако в хрониках крестоносцев утверждается, что, прежде чем переходить к ближнему бою, тюрки чаще перебрасывали свои луки через плечо, чем использовали футляры для луков. Таким образом, похоже, что описанными выше воинами были все-таки гулямы, а не кочевые тюрки. Такие воины использовали после лука булаву и меч и, вероятно, бросали свои легкие копья как дротики, прежде чем приступить к заключительной атаке.

В те времена кочевых тюрков в больших количествах направляли в пограничные районы, так как они проявили себя как политически неблагонадежные по отношению к сельджукским султанам. Впоследствии они нашли применение своей воинственной энергии, выступая в качестве гази , или бойцов за веру. Фактически основанное сельджуками в Анатолии государство Рум представляло собой такую тюркскую провинцию гази.

Тюрки Рума очень скоро пришли в упадок под давлением Византии, а в Иране и на плодородном полумесяце период их доминирования был еще более коротким. Огромное царство великих сельджуков начало распадаться в конце XI в. перед появлением крестоносцев на Ближнем Востоке, и огромные территории оказались под властью династий их преемников. Однако хоть эти преемники и сохраняли сельджукские традиции в собственных войсках, было бы неправильно рассматривать их воинский уклад как чисто тюркский. В то время сельджукские армии уже делились на две части, небольшой аскар или профессиональные войска гулямов и большую часть наемников, в которую входили и тюрки. Аскар являлся постоянной армией, тогда как вспомогательные войска могли собираться только для специальных военных кампаний. Набор во вспомогательные войска осуществлялся в больших количествах из рядов арабских бедуинов.

Сравнительный упадок значения тюркских конных лучников не имел места в восточных провинциях Ислама вплоть до середины XII в., поскольку эти регионы теснее соприкасались с исконными землями тюрков в Центральной Азии.

1,2. Пехотинцы гвардии Омейадов, середина VIII в.

Халифат очень скоро превратился в одно из самых богатых государств в мире, и литературные источники подтверждают этот факт, давая описание элитных дворцовых войск. На воине слева мы видим островерхий шлем, скрытый под тюрбаном. Такой воин мог сражаться в шеренге под прикрытием стены из щитов. Его товарищ, одетый в персидский шлем и чешуйчатый панцирь, мог быть одним из тех единоборцев, которые первыми вступали в бой перед началом сражения. (Фреска в Кусайр Амра, Иордания; статуэтки из Хирбат ал-Мафджир, Палестинский археологический музей, Восточный Иерусалим; монета халифа Абд ал-Малика 694/695 гг., частная коллекция)

3. Всадник гвардии Омейадов, середина VIII в.

В самый ранний период мусульманской конницы ее составляла бедуинская знать, но ее роль оставалась второстепенной, пока не были введены в обращение стремена. Этих воинов, не имевших доспехов, можно было использовать только для разведки и перестрелок. (Фрески в Кусайр Амра, Иордания; Коптские бронзовые статуэтки, VI–VIII вв., частная коллекция)

4. Омейадский пеший лучник, середина VIII в.

Этот арабский воин защищен покрытым тканью сегментным шлемом и вооружен тяжелой булавой и составным луком ранней формы, спрятанным в футляр без тетивы. (Статуэтки и фрагменты фрески из Хирбат ал-Мафджир, Палестинский археологический музей. Восточный Иерусалим; сирийское серебряное блюдо, найденное близ Перми, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург)

ЕВРОПЕЙСКОЕ ВЛИЯНИЕ В АЛ-АНДАЛУС

Судя по всему, конница процветала на Иберийском полуострове на всем протяжении Темных веков, поскольку, по сравнению с соседними, этот регион всегда был богат лошадьми. Это обстоятельство оказываю сковывающее влияние на мусульманских завоевателей в VIII в. Но, хотя арабы и берберы и испытывали недостаток в коннице на первых порах после своего вторжения, такое положение дел сохранялось недолго.

Конница, или верховая пехота, играла важную роль в набегах мусульман к северу от Пиренеев, и эта тенденция должна была усилиться по мере того, как в ряды мусульман вливалось много местных воинов, среди которых были как христиане, так и вновь обращенные в ислам. Пленники, захваченные на севере, и испанские военнопленные стали первыми из тех, кого в ал-Андалус — Мусульманской Иберии — набрал для своих войск Омейадский правитель Хакам I в конце VIII — начале IX вв. Некоторые из них были обращены в ислам. Испанские наемники, состоявшие на службе у преемников Хакама, скорее всего, сохраняли свое христианское вероисповедание. В середине X в. из освобожденных рабов европейского происхождения формировали тяжелую конницу, в снаряжение которой входили шлемы, кольчуги, панцири, копья, небольшие щиты и позолоченные рога буйвола.

1. Хорасанский тяжеловооруженный всадник, середина VII в.

Снаряжение этого воина осталось в основном таким же, каким оно было у его предшественников в позднесасанидский период. Многие иранцы все еще не пользовались изобретенными на Востоке стременами. Его собственная кольчуга и ламеллярный бард его коня изготовлены из железа. Что касается ламеллярного панциря, то он собран из железных и бронзовых пластин. (Позднесасанидская наскальная статуя из Таки-Бустана в Иране; Серебряное блюдо из Кулагиша, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург; часть панциря из Касри Абу Наср, Метрополитен-музей, Нью-Йорк)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Жан-Клод Ларше - Исцеление психических болезней [Опыт христианского Востока первых веков]](/books/1097564/zhan.webp)