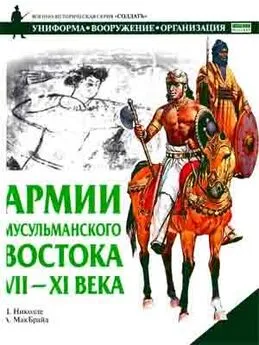

Д. Николле - Армии мусульманского Востока, VII - XI века

- Название:Армии мусульманского Востока, VII - XI века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство АСТ», ООО «Издательство Астрель»

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-17-019958-9 («Издательство АСТ») 5-271-06993-1 («Издательство Астрель»)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Д. Николле - Армии мусульманского Востока, VII - XI века краткое содержание

На протяжении Средних веков ислам был единственным цивилизованным, но также и наиболее проблемным соседом христианской Европы. Все средневековье прошло под знаком почти непрерывной борьбы между двумя этими культурами. Ко времени, когда франкские крестоносцы достигли Ближнего Востока в конце XI века, ислам уже успел вобрать в себя три основных народности: арабов, персов и тюрков. Каждая из них внесла свой вклад в усиление мощи исламского оружия.

В данной работе исследуется организация, униформа и снаряжение армий ислама в VII–XI веков, текст сопровождается иллюстрациями, музейными фотографиями и рисунками, выполненными Ангусом МакБрайдом.

Книга адресована широкому кругу читателей, увлекающихся историей армии и военной формы.

Армии мусульманского Востока, VII - XI века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Другой манерой типично европейского происхождения было ношение кольчуги поверх одежды. В Северной Африке и на Ближнем Востоке нормой считатось прятать кольчугу под верхней одеждой, или буруд. Как бы там ни было, но большинство андалусских конников все еще не имели своих кольчуг, хотя могли носить войлочные или кожаные доспехи.

1. Андалусский пехотинец, X в.

Военное снаряжение мусульманской Испании имело больше общего с христианским югом Европы, чем с Северной Африкой. Доспехи из войлока и бычьей кожи, показанные здесь, были широко распространены. Такой вид доспеха говорит о том, что этот воин был, скорее всего, пограничным жителем или религиозным добровольцем, а не профессиональным воином. (Мосарабские манускрипты, Британская библиотека в Лондоне и Собор Сан-Исидоро в Леоне; Андалусская резьба по слоновой кости, соборная сокровищница в Памплопе, Музей Виктории и Альберта. Лондон; фреска из Сан-Баудельо, Прадо, Мадрид)

2. Андалусский всадник, XI в.

Снаряжение этого воина почти полностью европейское. Только круглый щит, повязанный вокруг шлема тюрбан и головка рукоятки его меча выдают андалусское влияние. (Фрагменты керамики. Музей Мадина ас-Сахра, Испания; «Beatus Commentaries», Британская библиотека в Лондоне и Соборный музей в Хероне)

3. Берберо-андалусский легкий конник, X в.

Многие андалусские воины, особенно легкие конники, еще долго не пользовались стременами, когда уже повсеместно они стали обычным элементом воинского снаряжения. Они также продолжали пользоваться дротиками, которые уже были сняты с вооружения конницы на большей части Западной Европы. (Андалусская резьба по слоновой кости. Соборная сокровищница в Памплоне; Мосарабские манускрипты. Соборный музей в Хероне и Национальная библиотека в Мадриде)

4. Андалусский пеший лучник, XI в.

Сарагоса под управлением племени бану худ была единственной частью мусульманской Испании, которой удалось избежать оккупации берберскими Aль-моравидами. Здесь сохранились типично европейские стили, характерные для Андалусии. (Резная шкатулка из слоновой кости из Куэнки, Археологический музей в Бургосе; Мосарабские манускрипты. Соборный музей в Хероне и Национальная библиотека в Мадриде)

Берберское влияние на военное развитие ал-Андалус выявить сложнее, чем европейское. Берберы составляли основу тех мусульманских армий, которые завоевали Иберию в VIII в. В IX в. берберов рекрутировали в качестве наемников, и этот процесс был усилен в конце IX — начале X вв. везиром ал-Мансуром и его преемниками. Теперь рекрутировали целые племена, и наниматели даже обеспечивали их андалусским снаряжением. В течение этого периода легкая конница Марокко и Алжира сражалась пиками и мечами, почти так же, как это традиционно делали андалусские конники. Конечно, и племя мурабитин тоже были берберами, но, поскольку они в основном полагались на пехоту, и поскольку период оккупации ими трех четвертей территории на юге ал-Андалус был достаточно коротким, их влияние на военный стиль здесь, очевидно, было минимальным.

Небольшие андалусские государства в конце XI в. использовали традиционную мусульманскую тактику. Пехота взаимодействовала с конницей и, выстроившись в ряды, принимала на себя удар атакующего противника. В начале XII в. ал-Туртуши описывает такую тактику как обычную для андалусцев. Пехотинцы опускались на колено и прикрывались большими щитами, край которых упирался в землю. Свои длинные копья они также упирали в землю как пики. Некоторые были вооружены дротиками. Позади располагались лучники. Следом шла конница, которая могла атаковать противника, когда своя пехота отходила в сторону.

1. Фатимидский воин из гвардии халифа, начало XI в.

Этот воин, судя по всему, имеет дейлемитское происхождение. Он вооружен двумя дротиками, традиционным оружием своего народа, а также каплевидным щитом, который использовали на Ближнем Востоке еще до того, как он был введен здесь нормандцами, участвовавшими в Первом крестовом походе. Возможно, эти щиты имели византийское происхождение. (Резная панель из слоновой кости, Лувр, Париж; фрагменты керамики. Музей Виктории и Альберта, Лондон; фрагменты изображений ни бумаге из Фустата, Музей исламского искусства в Каире и Лувр, Париж)

2. Всадник Сахарской племенной конницы, середина XI в.

Берберские кочевники Сахары сражались во всех североафриканских армиях мусульман. Благодаря своим иссиння-черным, закрывающим лицо тюрбанам, они получили прозвище «люди в масках». Это были предшественники современных туарегов. (Фрагменты изображений на бумаге из Фустата, Музей исламского искусства, Каир; резной сосуд для омовений. Археологический музей, Хатива, Испания; деревянная панель из церкви св. Барбары, Коптский музей, Каир)

3. Фатимидский всадник, XI в.

Оседлые арабы и «арабизированные» народы Северной Африки и Египта обеспечили халифат Фатимидов множеством конников. Снаряжение этого воина, состоящее из железного шлема, кольчуги и кожаного ламеллярного панциря не выходит за рамки устоявшейся мусульманской традиции на Ближнем Востоке, но покрой его одежды говорит о возрождении при Фатимидах старинных коптских фасонов. (Фрагменты изображений на бумаге. Каирская коллекция. Лондон; Фатимидская резная деревянная панель. Музей исламского искусства в Каире и парижский Лувр)

4. Фатимидский городский ополченец, конец XI в.

Ахдат, или городское ополчение, играло действенную роль при обороне многих городов, хотя и преимущественно за пределами Египта. Этот воин одет в стеганый защитный кафтан и сжимает в руках копье, форма которого относится к более раннему периоду. Возможно, это и есть сабарбарах, описанный во многих источниках. (Сирийское христианское евангелие. Британская библиотека, Лондон; резная деревянная панель, Музей исламского искусства в Каире; резные панели из слоновой кости. Метрополитен-музей. Нью-Йорк, Епископский музей Ле-Пюи, Музей Виктории и Альберта в Лондоне; керамика из Сабра, Музей Бардо, Тунис)

Из луков стреляли в основном с седла, пока лошадь стояла неподвижно, в старом арабском стиле. Небольшое количество тюркских огузских конных лучников, которые могли использовать тактику конных лучников Центральной Азии, рекрутировало племя мурабитин в конце XI в.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Жан-Клод Ларше - Исцеление психических болезней [Опыт христианского Востока первых веков]](/books/1097564/zhan.webp)