Николай Захаров - Кремлёвские колокола

- Название:Кремлёвские колокола

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московский рабочий

- Год:1969

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Захаров - Кремлёвские колокола краткое содержание

Тысячи людей приходят ежедневно к замечательному памятнику русского литейного искусства — огромному Царь-колоколу. Часть посетителей Кремля видит колокол впервые, другие приходят сюда во второй и третий раз, чтобы ещё и ещё полюбоваться замечательным изделием рук талантливых русских литейщиков, создавших самый большой в мире колокол.

Но в Московском Кремле хранится не один только Царь-колокол. Медные свидетели разных исторических эпох есть на колокольне Ивана Великого, на Филаретовской пристройке, пять колоколов установлены на постаменте возле Архангельского собора, один колокол занял почётное место в Оружейной палате Кремля, два колокола находятся в церкви Лазаря.

29 колоколов, 29 оригинальных произведений мастеров колокололитейного искусства, 29 свидетелей самых: разных событий многовековой русской истории.

Кремлёвские колокола - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На челобитной, в которой мастера изложили свои соображения, царь написал: «Тот колокол перелить Пушкарскому приказу русским мастерам по их челобитию».

Искусные литейщики слово своё сдержали: колокол в 8 тыс. пудов был отлит с одного раза, поднят и подвешен. Его звон в декабре 1654 г. встречал русских воинов, возвращавшихся из Польского похода.

Царь остался очень доволен работой Емельяна Данилова и в награду дал ему во владение 500 крестьянских семейств. Но талантливый мастер отказался от царского дара: «Я бедный человек,— говорил он,— и не имею сил справляться с рабами, для меня достаточно ежедневной милостыни паря». Тогда царь приказал платить ему по динару в день до конца жизни, а после него — его детям. Умер Емельян Данилов в 1654 г. от моровой язвы.

Во время очередного испытания нового колокола, звук которого распространялся до 7 вёрст, он разбился от слишком сильного удара. На предложение вновь перелить колокол откликнулся один из мастеров, переживших моровую язву,— «молодой человек, малорослый, тщедушный, худой, моложе 20 лет, совсем ещё безбородый... Этот человек, явившись к царю, взялся сделать колокол больше, тяжеловеснее и лучше, чем он был прежде, и кончить эту работу в один год». Этим мастером был Александр Григорьев.

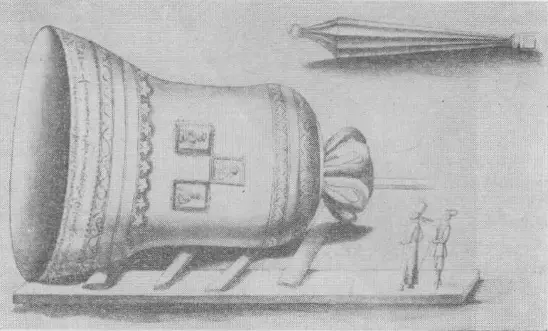

Описание технологического процесса отливки и подъёма огромного колокола, по счастливой случайности сохранившееся в путевых записках Павла Алеппского, подробно знакомит нас с мастерством замечательного русского литейщика.

Для отливки колокола была вырыта огромная яма, которую снизу доверху выложили кирпичом. Внутри её устроили печь, которая должна была топиться днём и ночью. Замешав глину, выложили из неё сердцевину (болван) формы колокола и высушили. Потом наложили второй слой глины (рубашку) толщиной, как стенки колокола. Затем приступили к устройству верхней формы. Сначала из железных кривых, согнутых, как лук, с крючками на концах прутьев сплели вокруг всей формы каркас. Потом его тщательно обмазали глиной с внутренней и внешней стороны. После просушки затвердевшую форму надёжно привязали верёвками к большим медным блокам, укреплённым на четырёх дубовых столбах. Затем множество стрельцов повернули вороты, и верхняя часть формы поднялась. Под неё подвели толстые брусья и таким образом укрепили. Мастер вырезал на форме необходимые надписи и изображения.

Следующий процесс — это разрушение второго слоя глины (рубашки), очистка формы и смазка её салом и жиром, чтобы во время отливки металл без помех заполнял все свободное пространство. Когда форму установили на место, каменщики сложили вокруг неё прочную стенку из нескольких рядов кирпича, чтобы форма выдерживала большое давление, создающееся при заливке колокола.

Для плавки металла построили пять кирпичных печей, связанных железом снаружи и внутри. Снизу от отверстий в каждой печи шли желоба к форме колокола. После загрузки металлом всех пяти печей дверцы их замазали и развели огонь, который поддерживали в течение трёх дней, пока медь не расплавилась. Затем открыли отверстия у печей, и медь потекла по желобам к литниковой чаше поверх ушей колокола. Во время литья в одном из желобов образовалась трещина, и часть меди вытекла. Немедленно дополнительно доставили медь и серебро, загрузили все это в одну из печей, что обеспечило полное наполнение формы колокола. Готовый колокол остывал три дня.

Для его подъёма установили 16 машин. Каждую из них приводили в движение 70 — 80 стрельцов, а над канатом каждой машины сидел специальный человек, руководивший их деятельностью. Колокол подняли за три дня, повесили над ямой на высоту человеческого роста и укрепили брёвнами. Тогда подвесили железный язык весом 4 т. Длина его была в полтора человеческого роста. К языку привязали четыре длинные верёвки, и около сотни стрельцов стали тянуть с четырёх сторон. Раздался гул, подобный грому. Бревна, на которых висел колокол, колебались от его движения и трещали.

Успенский колокол 1655 г. (из альбома А. Мейерберга)

Вся работа по отливке этого колокола продолжалась от начала февраля до 1 декабря, т. е. в течение 10 месяцев. Александр Григорьев сдержал данное им обещание отлить колокол раньше годичного срока.

Посетивший Москву в 1661 г. барон Мейерберг застал Большой Успенский колокол лежащим на земле. Предполагается, что постройка, на которой был подвешен колокол, не выдержала, и колокол упал без повреждения на землю.

Подъём колокола в 1674 г. (из альбома Пальмквиста)

Э. Пальквист поместил в своём альбоме картину вторичного подъёма этого колокола на отдельную пристройку при колокольне Ивана Великого. Поднятый в 1674 г., он висел на колокольне до 1701 г., когда во время большого пожара в Кремле снова упал и разбился.

Великан

Лил сей колокол российский мастер Иван Фёдоров сын Моторин с сыном своим Михаилом Моториным.

Из надписи на Царь-колоколе.В 1730 г. императрица Анна Ивановна, пожелавшая оставить своеобразную память о своём царствовании, указала перелить разбитый колокол Григорьева с добавлением металла и довести вес колокола до 10 тыс. пудов.

Сыну фельдмаршала Миниху было поручено для отливки колокола отыскать в Париже искусного мастера. Миних предложил выполнить эту сложную работу королевскому механику Жерменю, но тот принял за шутку требование вылить колокол такой величины.

Перелить колокол, разбившийся при пожаре 1701 г., и установить его на колокольне Ивана Великого подрядился колокольного дела мастер Иван Фёдорович Моторин, без сомнения являвшийся самым выдающимся литейщиком своей Эпохи.

В Московскую артиллерийскую контору из правительствующего сената был прислан указ об изготовлении большого Успенского колокола. В деле по этому поводу, начатом в августе 1730 г., говорится:

«...Колокол лить артиллерийского ведомства колокольному мастеру Ивану Моторину, определя к нему для вспоможения московского Арсенала пушечного мастера одного, учеников 10 человек, а для лучшего вылития того колокола, над мастеровыми смотрения и к покупкам всяких к тому литью припасов и материалов определить от полевой артиллерийской команды артиллерийских офицеров двух человек».

Факсимиле И.Ф. Моторина

Готовясь к отливке, мастер заранее обдумывал и процесс подъёма колокола. Иван Моторин докладывал:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: