сборник - Зодчие Москвы XV - XIX вв.

- Название:Зодчие Москвы XV - XIX вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московский рабочий

- Год:1981

- Город:М

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

сборник - Зодчие Москвы XV - XIX вв. краткое содержание

В книге, содержащей рассказ о наиболее выдающихся зодчих начала XX в. и советского времени, чья жизнь и творчество связаны с Москвой, приводится ряд адресов, позволяющих пользоваться ей как путеводителем.

Предназначена для широкого круга читателей. .

Зодчие Москвы XV - XIX вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

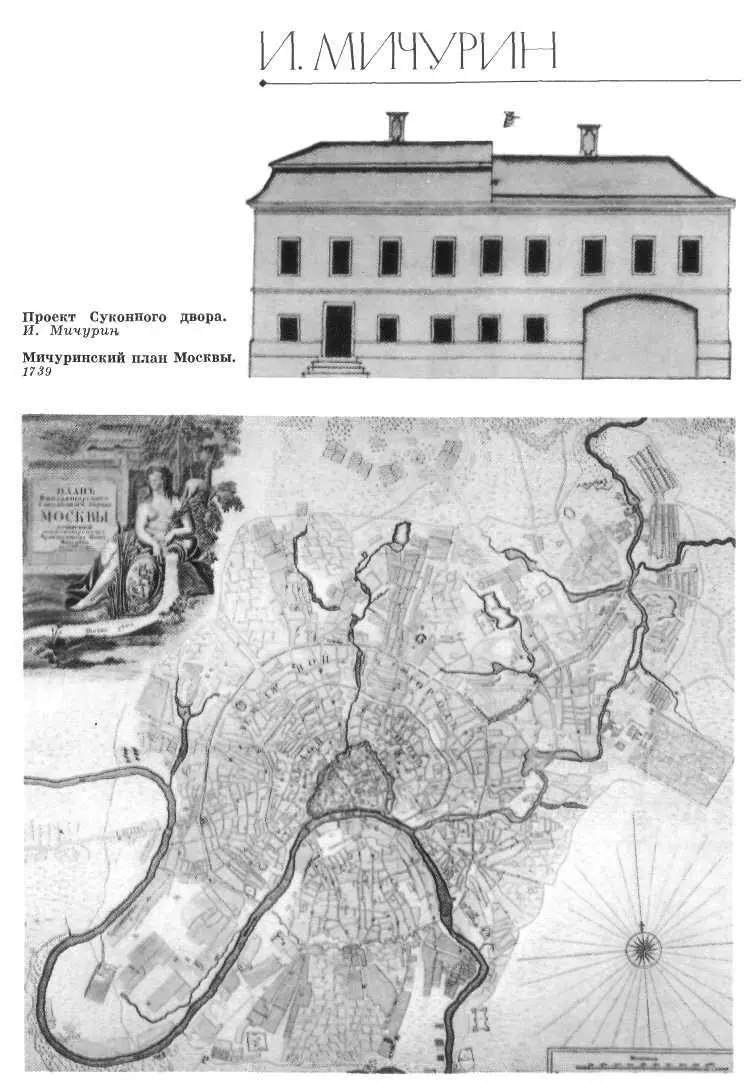

Вероятно, он отметил и недостаточную высоту запроектированной колокольни, в результате чего она не могла выполнить своей основной художественно-композиционной функции — создать центральную высотную ось, которой недоставало общему комплексу монастыря. И. Э. Грабарь высказал предположения, что Мичурин, предвидя необходимость в будущем исправления этого крупного недостатка, отступил от проекта, усилив мощность основания колокольни и подготовив тем самым возможность ее надстройки [См.: История русского искусства, т. 5, М., 1960, с. 162–163].

Роль Мичурина при возведении колокольни Троице-Сергиевой лавры оказалась, таким образом, значительнее, чем только наблюдение за ее строительством. Зодчий устранил существенные просчеты первоначального проекта и создал условия, необходимые для последующего этапа строительства — надстройки колокольни, что было позднее блестяще осуществлено Д. В. Ухтомским.

Архитектором, превосходно владеющим строительным мастерством, Мичурин проявил себя и при возведении Андреевской церкви в Киеве по проекту Растрелли.

В 1754 г. Мичурин, закончив работы в Киеве, возвратился в Москву. Но занять свое прежнее положение в строительстве города ему не удалось. Он занимался ремонтными работами в Кремле, московских и подмосковных церквах и монастырях. Последнее упоминание о нем в строительных документах относится к 1762 г.

В литературе высказывались предположения об авторстве Мичурина в отношении еще некоторых сооружений Москвы первой половины XVIII века — колокольни и церкви Параскевы Пятницы на Пятницкой улице (1739–1744, стояла на месте станции метро "Новокузнецкая") и колокольни церкви Петра и Павла на Басманной (1740–1744). Однако эти предположения не подкрепляются документами, да и сооружения имеют мало архитектурно-художественной общности с произведениями Мичурина.

Несмотря на малочисленность творческого наследия, оставленного Мичуриным, его роль в развитии архитектуры Москвы XVIII века значительна. В своей деятельности в Москве и многих других городах Мичурин употреблял новую для того времени строительную технику и связанные с ней устои ордерной классики, передовые строительные и архитектурно-художественные методы и приемы. Тем самым Мичурин способствовал переходу от старого русского зодчества к архитектуре нового времени.

Вместе со своими учениками и помощниками Мичурин положил начало формированию московской архитектурной школы XVIII века, сыгравшей значительную роль в истории зодчества Москвы.

Такие особенности творчества Мичурина, как практицизм, утилитарность, тяготение к простым и ясным объемам, сочетание ор-дерности с древнерусскими деталями и формами, прочно вошли в московскую архитектуру первой половины XVIII столетия и преемственно развивались зодчими последующих поколений, получая в их произведениях новое истолкование и новую трактовку.

А. Л. Кипарисова

А.УХТОМСКИИ

(1719–1774)

Дмитрий Васильевич Ухтомский принадлежал к крупным зодчим Москвы XVIII века. Он происходил из древнего, но обедневшего княжеского рода. Родился в сельце Семеновском Пошехонского уезда. Двенадцатилетним подростком был определен в московскую школу "математических и навигацких наук", которую закончил в 1733 г., после чего был направлен для обучения в архитектурную команду архитектора И. Ф. Мичурина. Здесь на практическом строительстве он приобрел необходимые зодчему знания и опыт. После пяти лет обучения Мичурин характеризовал Ухтомского и некоторых других учеников "весьма рачительными, которые уже тщанием своим теоретику обучили и так предуспели, что могут сами какому-либо регулярному зданию композицию делать со всеми художественными доказательствами".

Ухтомский рано проявил себя одаренным архитектором и умелым художником-декоратором. В связи с коронацией Елизаветы Петровны он в 1742 г. выполнил в нескольких вариантах проект Триумфальных ворот на Тверской улице, а также декоративное оформление коронационных празднеств — на Ивановской площади в Кремле с "бассейнами и каскадами для фонтанов" и торжественной иллюминацией.

Тогда же, в 1742 г., по аттестатам находившихся в Москве известных архитекторов И. Коробова, М. Земцова, И. Шумахера, И. Бланка Ухтомскому был пожалован ранг гезеля архитектуры и он был зачислен в команду переехавшего из Петербурга в Москву И. Коробова.

После ухода И. Коробова с работы и смерти И. Бланка, служившего в полицмейстерской канцелярии, которая ведала благоустройством, регулированием улиц и текущим строительством города, Ухтомский, как наиболее знающий и достойный московский зодчий, был в 1745 г. назначен на эту должность и произведен в архитекторы.

В повседневной строительной работе в команде Мичурина Ухтомский приобрел прочные практические навыки. Под руководством своего учителя он уже в юношеские годы изучил архитектуру Москвы и Подмосковья.

Обучение у Коробова — одного из талантливых архитекторов Петербурга — значительно расширило кругозор молодого зодчего и ввело его в курс регулярного строительства, осуществляемого в новой столице, пробудило у него интерес к архитектурной науке, к теоретическим трудам классиков мировой архитектуры, повлияло на формирование творческого склада зодчего, дополнило и углубило его практическое мастерство, приобретенное в команде Мичурина.

Будучи достаточно подготовленным практиком, знакомым с основами архитектурной классики и передовой тогда системой регулярного градостроения, впитавший с юных лет архитектурно-художественные традиции московского зодчества, Ухтомский начал свою самостоятельную работу в качестве главного архитектора Москвы.

Приступив к постепенному упорядочению хаотически разросшегося к началу XVIII века города, Ухтомский сосредоточил свое основное внимание на жилой застройке — городских усадьбах, которые тогда преобладали в Москве. Планировка и внешний вид московских усадеб, построенных в значительной части еще в допетровское время, резко отличались от регулярной жилой застройки раннего Петербурга, имевшей тогда значение образца для строительства в Москве и других городах. Жилые дворы Петербурга представляли собой прямоугольные, одинаково разработанные участки стандартных размеров. Главный дом, строившийся по образцовому чертежу, располагался по линии улицы и вместе с подобными же смежными жилыми строениями составлял архитектурно-организованный единообразный фасад улицы. Усадьбы Москвы, напротив, представляли собой обширные хозяйственные владения, в глубине которых стояли деревянные хоромы или каменные палаты. Вокруг них свободно располагались небольшие служебные строения — поварни, кладовые, сараи, избы для дворовых людей и пр. Раздельное расположение построек издавна применялось в Москве и было своего рода предосторожностью против частых пожаров.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: